『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

編集学校の「花」といえば、奥座敷とも士官学校とも形容される編集コーチ養成の場「花伝所」。

花伝所が体とするは「秘すれば花なり、秘せざれば花なるべからず」の世阿弥『風姿花伝(花伝書)』だ。

2020年6月1日、ISIS編集学校は開校20年を迎える。その前日、40名が現をまたいだサテライト空間に座す。

輪読座「世阿弥を読む」第二輪である。

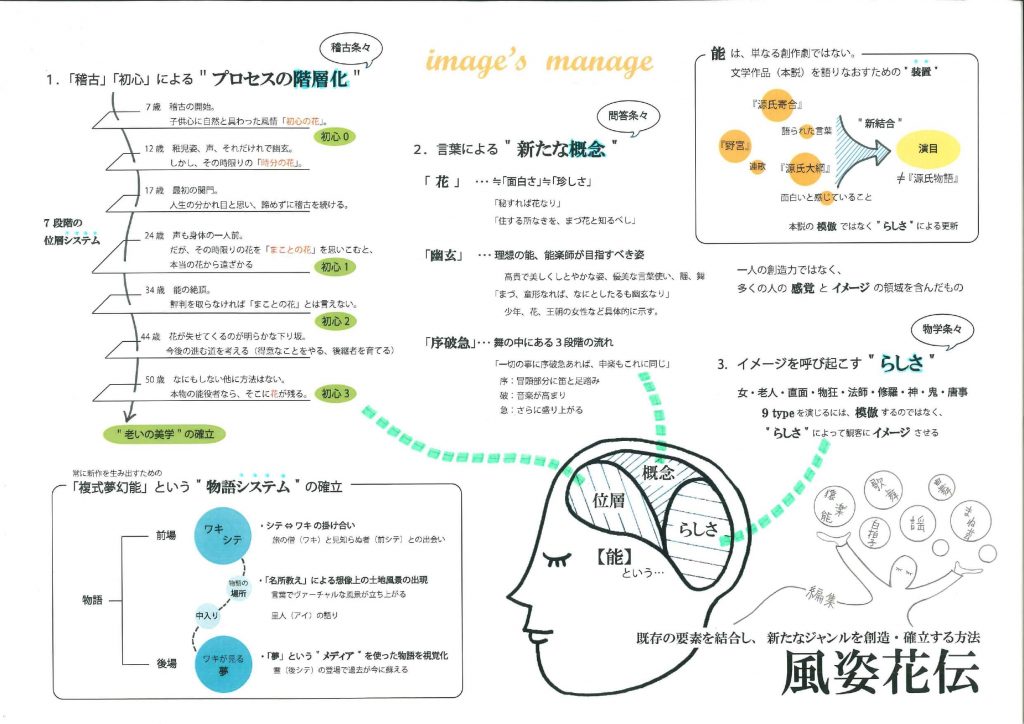

第一輪で読み深めた『風姿花伝』図像の交わし合いから座が開く。

座衆の三名が自ら『風姿花伝』に肖った図像から、世阿弥の型と精神を言葉にする。

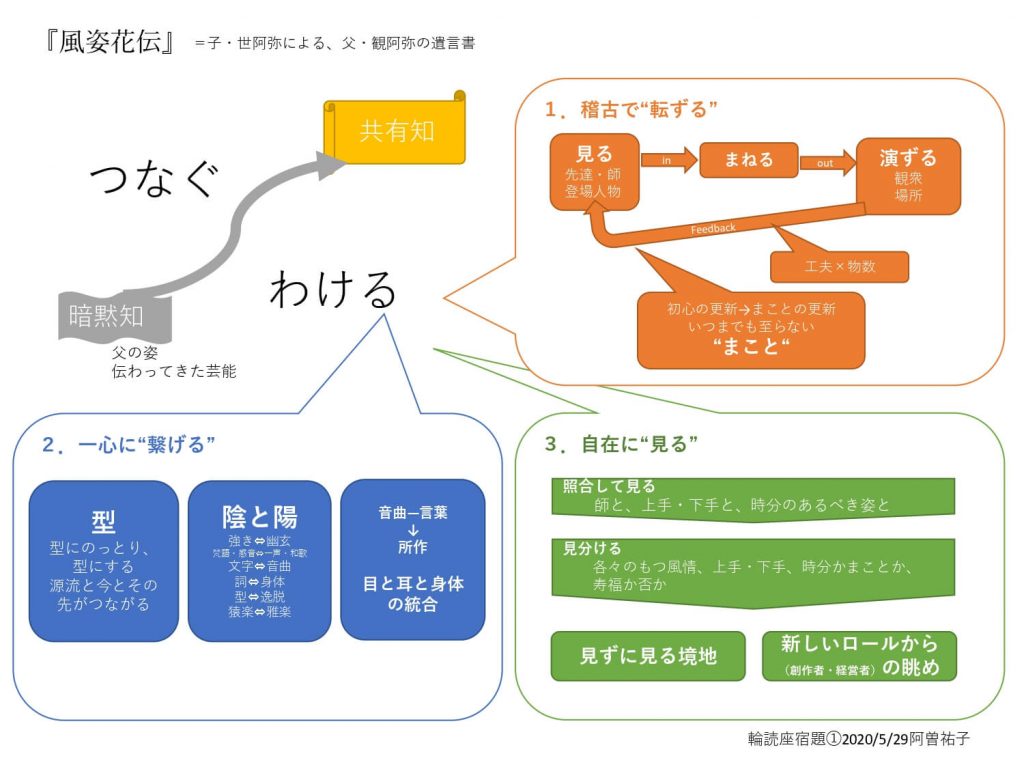

【座衆・阿曽祐子】

芸を始めて達人となること、大陸から渡った芸能が「能」となること。そこに暗黙知から共有知へいたるin-outのプロセスを見いだした。

プロセスを三位一体で表象した図像。

【輪読師・バジラ高橋】

これこそ風姿。次々に伝わり感染するものとしての「風」を、世阿弥は重視した。

当時、犬王(後の道阿弥)という素晴らしい演者がいた。世阿弥は犬王の方法も編集しており、それが『花鏡』に至る発展をもたらしている。

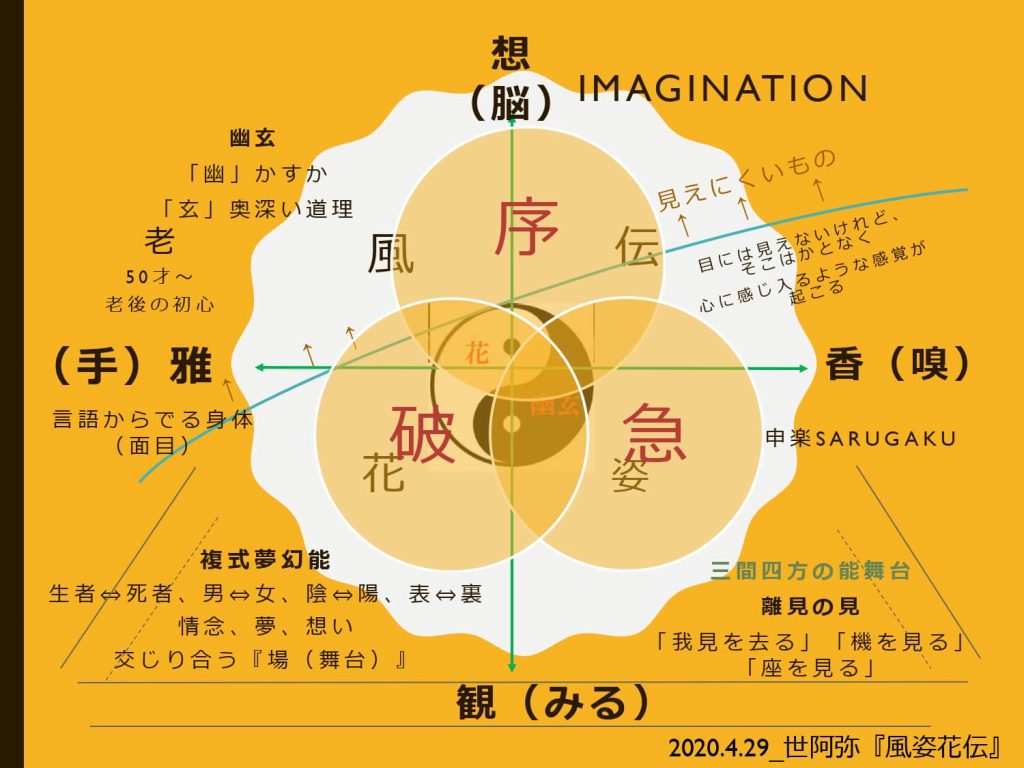

【座衆・平野しのぶ】

三間連結を四つの象限に置き換える方法を軸に図像化。そこに「見えにくいもの」の斜線をあしらう。

「これから特に『離見の見』を深めていきたい」。

【輪読師・バジラ高橋】

『離見の見』はヨーロッパ哲学では解読できないコンセプト。

序破急については『風姿花伝』では少し触れられているだけだが、作能法や作曲法の基礎に置いて、そこから民間芸能から離脱し、独自の能作へ至ると考えた。

【座衆・山田細香】

「世阿弥はとてもシステマティックで、私が能だと思っているらしさそのものが、世阿弥につくられたものではないか」という視座から萌芽した図像。

「既存の言葉を新たに概念化し、新たな意味づけとして能の言葉とする世阿弥の方法に驚いた」。

【輪読師・バジラ高橋】

これの視点も『二曲三体』や『花鏡』に発展する一つ。

先に挙げた「序破急」は、実は日本雅楽が作り出したシステム。奈良・平安時代に渡ってきた唐の音楽に対し、嵯峨天皇以来、100年をかけて日本雅楽独自の音程や音階をつくった。

それを世阿弥が引き抜き、音楽だけでなく、自然や物語も全部これでいけるのではないかと考え、新たに概念工事をした。これが小唄や歌舞伎、長唄などにも通じる日本音楽の基礎にもなっている。

伝書の一『至花道』では、花へ至る道の最高峰に「体用事」をおく。これは既に自分の型ができている、ということ。

花は「体」、花の匂いは派生した「用」。優秀な人をみたときも用ではなく型をまねなさい。どういう型かを見なさい。

バジラ高橋はいう。

「世の中の人は、型から派生した用ばかりを見ている。『型』が素晴らしい、と見ないといけない」

用から体へ。本気の型へ向かう輪読座。第三輪は6月28日(日)。門戸は今も開かれている。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]

「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】

読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]

第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。