イスラエルで起こっていることから目をそらすな、ガザの惨劇に目を向けよ、…と言いたいのは山々なのだが、そう、ことは簡単にはいかない。SNS時代の自意識というのか、冷笑系のセルフつっこみとの戦いが待っている。令和の社会派は、なかなか大変なのだ。

夕暮宇宙船『未題』は、pixivサイトでも無料で読めるが、書籍版(『小さき者たちへ』)もアリ。売り上げはパレスチナ支援に充てるとのこと。

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕!

豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。

松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感にも、羨望にも失望にもなる」。

そんな本の可能性を展くのは、多読アレゴリアの16クラブ。

本が、写真や着物と交わり、ゲームにも大河ドラマにもなり、沖縄へ鎌倉へ軽井沢へ旅する。

6万冊の本楼+ISIS館での、本のお祭り<別典祭>。

お待ちかねの、本の劇場シリーズ予告編、お見せいたします。

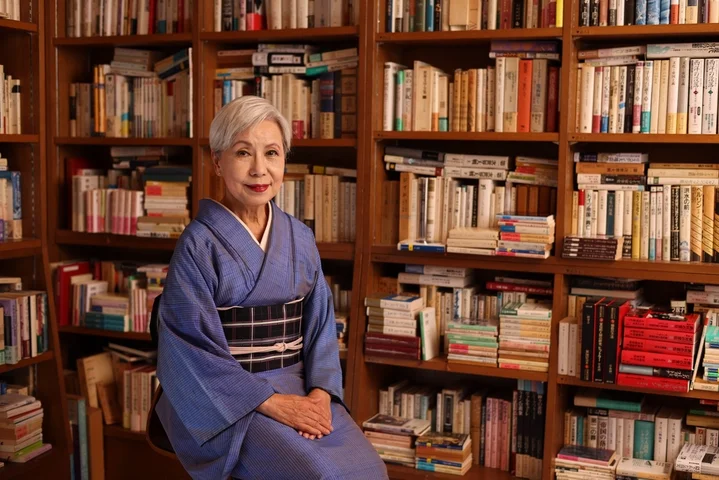

“本の祭典、別典祭の最後は、酒上夕書斎SP。イシス編集学校の学長である田中優子が毎月、赤ワインを片手に本を紹介する人気YOUTUBE「酒上夕書斎」。

田中優子が松岡正剛との共著である『日本問答』『江戸問答』『昭和問答』の三問答の制作秘話、読みどころ、感どころ、見どころと、松岡正剛が託したメッセージを語り尽くす。”

門前に集う

2024年8月に松岡正剛が亡くなって1年以上が経つ。同氏が最後に執筆したのは、問答シリーズの3冊目にあたる『昭和問答』のあとがきだったそうだ。同氏が、数十年来の旧知である田中優子と初の問答本『日本問答』を出版したのが2017年。以来、2021年に『江戸問答』、2024年に『昭和問答』と3冊の問答本を出版してきた。

問答とは、Q&Aでもないし、質問に対して正解を誰かが与えてくれるものではない。問いを考え、相手の答えを得ながら境地に至る道を探るためのやりとりである。『江戸問答』のあとがきに、「江戸を問い直し、江戸の社会文化から今日に響きうる問答を起こした」とあるように、問い直し響き合うことこそが問答なのだ。

2025年11月24日の夜、田中優子が初めて問答本3冊を紐解き、問い直し、響かせる。場所はもちろん松岡が生み育て、田中が引き継いだイシス編集学校である。編集の途中でやむなく仕舞われた問答や本からはみ出した問答達が飛び交い、読む、聞くだけでなく五感が刺激される、そんな企画に期待が膨らむ。もちろんハイブリッド開催だ。オンライン無料同時配信もされるそうだ。

日々コスパ・タイパを求めて疾走している我々の脳と五感に、痛烈で心地よい刺激がもたらされることだろう。問答シリーズを読んでいても読んでなくても。酒上夕書斎を見たことがあってもなくても、そんなことはどうでもいい。秋の夜長に、自分なりの門前を設え、存分に問答に浸ってみるのもいいかもしれない。

イシス編集学校「別典祭」(べってんさい)」開催概要

会場:編集工学研究所ブックサロンスペース「本楼」

(最寄駅:小田急線 豪徳寺駅、東急世田谷線山下駅より徒歩7分)

〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2丁目15番3号https://www.eel.co.jp/about/company

日程:2025年11月23日(日)・24日(月・祝)

チケット(2日間有効):一般の方無料。イシス編集学校受講生は1500円。

申込方法:以下URLからお申し込みください。

https://shop.eel.co.jp/products/tadoku_allegoria_2025bettensai

プログラム:

【1日目プログラム 11/23(日)】

12:30 開場

13:00 開会宣言

14:00-15:00 ほんのれんクラブ|ほんのれんライブ!

16:00-17:00 着物コンパ倶楽部|黒留袖ファッションショー

18:00-19:30 武邑光裕|トークイベント

19:30 挨拶

【2日目プログラム 11/24(月祝)】

11:30 開場

12:30-13:30 千夜千冊パラダイス|おっかけ千夜千冊ファンクラブSP Live

14:00-16:00 MeditLab|米光一成 × 小倉加奈子トーク&ゲームプレイ

16:30-18:00 田中優子学長|酒上夕書斎SP

18:00 閉会挨拶

【2日間通しプログラム(11/23-24)】

・終活読書★四門堂 × 多読ジムClassic × 大河ばっか!|古本市

・EDO風狂連|100人連句

・軽井沢別想フロンティア|「浅羽米」販売

・OUTLYING CLUB|武邑光裕式パネル展示

・よみかき探Qクラブ|あそびコーナー

・倶楽部撮家|写真展示

tanaka_kaori

編集的先達:白洲正子

縞々BPT、縞状アンサンブルといった教室名をもち、世界各地の手織りや手染めの布を愛する。特にカシミール地方のウール刺繍ショールにロマンを感じている。主にイスラム圏の国々で、通算10年教育関連の仕事に携わった経験をもつ。

「既存のモードからの逸脱のセンスに注目する」(松岡正剛『別日本で、いい。』) 「情報を動かす」、「情報を使う」、ということは何かの個性や逸脱に注目することだ。イシス編集学校の基礎コース[守]では4つに分類された情報を使う […]

東京の桜が満開となった4月5日、伝習座が開催された。 赤堤の本楼には、師範代、師範、編集学校関係者が詰めかけ、オンライン参加には編集学校以外の方々の参加も得て、盛況な開催となった。 伝習座は編集学校の根幹を […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-08

イスラエルで起こっていることから目をそらすな、ガザの惨劇に目を向けよ、…と言いたいのは山々なのだが、そう、ことは簡単にはいかない。SNS時代の自意識というのか、冷笑系のセルフつっこみとの戦いが待っている。令和の社会派は、なかなか大変なのだ。

夕暮宇宙船『未題』は、pixivサイトでも無料で読めるが、書籍版(『小さき者たちへ』)もアリ。売り上げはパレスチナ支援に充てるとのこと。

2026-01-06

背中に異形のマレビトを背負い、夜な夜なミツバチの巣箱に襲来しては、せっかく集めた蜜を略奪するクロメンガタスズメ。羊たちが静まり返る暗闇の片隅で、たくさんの祭りのニューロンがちかちかと放電し続けている。

2025-12-31

鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。