棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

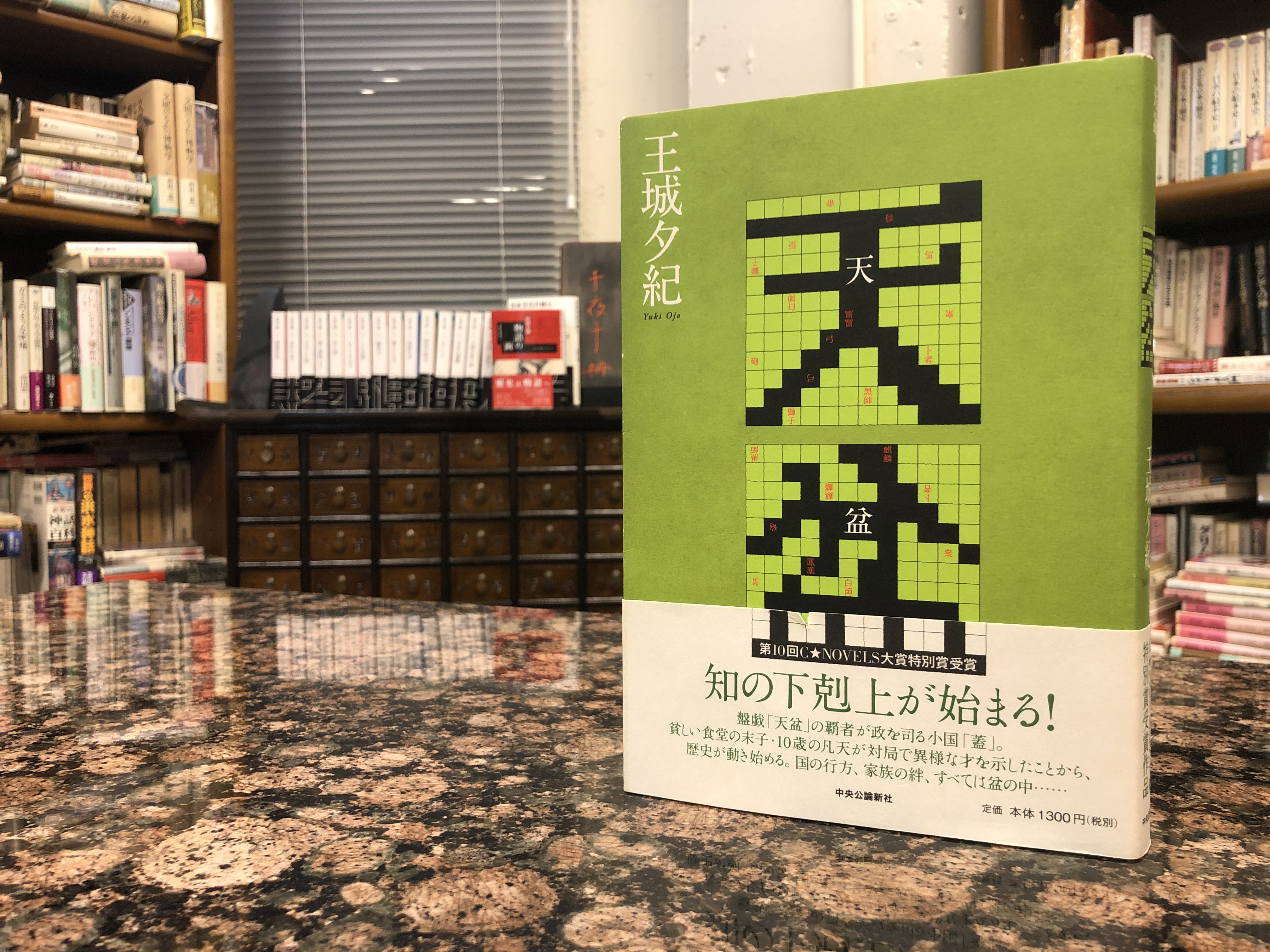

[遊]物語講座を受講後に本格的な作家活動をしている人は何人もいる。その一人がファンタジーやSF作品を得意とする作家、王城夕紀さんだ。現役作家の王城さんに[遊]物語講座の赤羽卓美綴師がインタビューした。

○赤羽綴師-

2014年に『天盆』(中央公論新社)が「C★NOVELS大賞特別賞」を受賞したときは僕らもとても嬉しかったですね。この受賞をきっかけに作家デビューして、『マレ・サカチのたったひとつの贈物』(中央公論新社)、『青の数学』(新潮社)などの刊行や、『ノット・ワンダフル・ワールズ』など多くの作品をアンソロジーや雑誌に掲載とご活躍ですね。

王城さんの作家活動は「C★NOVELS大賞特別賞」の受賞から広がったと思うのですが、小説系の賞への応募はよくされていたのでしょうか。

賞への応募は3年くらい続けていたのですが、通りませんでした。「物語講座」を終えてからはじめて書いたのが『天盆』で、しかも通ったのです!

○赤羽綴師-

[遊]物語講座の績了者で、絵本や童話の「おひさま大賞」を受賞され絵本を出している方はいますが、ノベル系で受賞されたのは王城さんがはじめてではないかと思います。仕事を持ちながら、小説を書こうとしたキッカケはありますか。

子どものころから物語が好きでした。まとまった作品のようなものは書きませんでしたが、落書き帳にいろいろ書いていました。オチやクライマックスなど、頭のなかで楽しいところだけ考えるのが好きで、漫画家や映画監督になりたかったんです。

大学生のころは、学生演劇をやっていまして、第三舞台や野田秀樹に憧れていました。役者から宣伝までを掛け持ちしたりして楽しかったですね。社会人になって、時間のあるときにできることということで小説を書きはじめました。

○赤羽綴師-

なるほど、演劇青年から小説へ! それでは編集学校に入門した理由もこのあたりのご興味との関連でしょうか。

編集学校との出会いは、仕事で企画やアイデアをもっと出せる頭になりたいと思っていた頃で、実学的な講座に行ってみたこともあるのですが、どこも方法論めいてはいませんでした。

当時、松岡校長は知らなかったのですが、「千夜千冊」から編集学校に辿り着きました。そしていざ学んでみると、じつは[守・破]ではあまりよく分からなかったんです。頭の体操として稽古しちゃうと「方法」がみえなくなるんですね。けれど[離]を受講してはじめて“「方法」を学ぶ”ということがわかったんです。

○赤羽綴師-

その後の物語講座ということで、編集学校で稽古した方法は、作家としての創作に役に立っていますか。

僕のなかの編集学校ハイライトは、[破]物語編集術の「アリスとテレス賞」だったんですが、結果はかんばしくなかった。自分にとってモノガタリがど真ん中過ぎて…。で、しばらく放っておいたのだけれど、気になって物語講座にフラっと申し込んだんです。

物語講座を受講してみて、なにより師範代がスゴイと思いました。その時はもちろん一人で小説を書いていたのですが、師範代のような編集者がいてくれたらいいなあ、と。

○赤羽綴師-

たしかに一般的な小説編集者と物語講座師範代のロールには近いところがありますね。

とはいっても、初稿を書くまでは孤独な作業がいい気がしています。小説という小さなメディアは、作家の妄想をどれだけ豊かなものにできるかが大事ではないかと。しかし、自分が書いたものと書きたいものとの間のギャップをひとりでは埋めることができないのです。どうしても自分が書いた文字への拘束力が強い。そこに他者が欲しくなるんです。

○赤羽綴師-

「方法」ということで物語講座カリキュラムについてはいかがですか?

物語講座では、強制的に推敲しますよね。推敲によって確実によくなる、という手応えを持ちかえれたことが大きかったです。「推敲」が楽しい、というのが物語講座での大きな発見でした。

推敲によって『天盆』の内容は3割くらい量が増えた。そこから今度は削る。推敲には、削る推敲と膨らませる推敲がある。削る推敲は書きなおすことにちかいので、僕の場合は、80%くらいつくって、膨らませていく推敲のほうがやりやすいんです。

○赤羽綴師-

『天盆』では「そのドライブ感で選考会を席巻した」と評されていましたが、どちらも映像をイメージさせる物語ですね。そして『マレ・サカチのたったひとつの贈物』は、エピソード、来歴、名前の対称と非対称がすぐ分かりやすい。編集学校の技法が息づいているようです。

『マレ』は、[離]の書き残しを吐き出した結果なのです。書いてからじっとあたためていて、テーマから入っていきました。

量子病、資本主義、マレビト、サカチ(中沢新一『精霊の王』)、ブルー(thereの色)をくっつけたかったんです。

○赤羽綴師-

ゆくゆくは作家としての独立もありますね。

そういうことになったら、それはそれでいいですね。長く書きつづけられたらいいなあ、と思っています。本職が企画屋なのでバンバン出すのは好き。でも書くのが自分だということを忘れがちで…。まあ何より、会社をやめていいとは妻に言われないんです(笑)。

もちろん2020年の今でも、次の企画にずーーっと取り組み続けています。タイトルも決まっていますが公表できていないのは、企画自体が私にとって手強いんです。ただ変なものを書きたいとは思っています。

○赤羽綴師-

直球になりますが、王城さんにとっての物語を書くこととは何ですか。

思いがけないことと出会えることかな。最高の贅沢だと思います。自分と何かがエンカウントすることによって、思いがけないことがでてくる、というのが面白いんです。物語を書いている途中は、「これは絶対に面白い」と信じて進むしかない。

また、物語を書くことで救われているといえば大げさだけど、いい映画やいい本を読むと、いい気分になるというのと同じで、物語を書くといい気分になるから書いています。さらに言えば、「話ができた達成感」でしょうか。その喜びはほかにない。ロジックだけでは到達できないものがあるんです。

○赤羽綴師-

書き手は物語から贅沢や達成感、喜びを得られるんですね。では、読み手は物語から何を得られると思いますか。

カズオイシグロがNHKの番組で「フィクションができるのは心情を伝えること。頭で理解するのではなく疑似体験できること」と言っていました。たしかにひと一人が直接経験できることは限られます。たとえばアメリカで黒人として生きること、大戦下で子供として暮らすことを誰もが疑似体験できるのは、物語というパッケージングの力です。

ただ、物語は煽動にも使われてきたこともあるので、大きな力には必ず功罪あることは忘れてはいけないですよね。

○赤羽綴師-

情報が物語というフォーマットに乗って、人から人に動いたのですね。

情報は物語という構造の中でも動きます。物語講座では、自分から遠い情報や、まったく所縁のない情報同士を、物語のテーブルにのせますが、そうすると情報が勝手につながろうとしはじめます。そこに物語が生まれる。どこから来たんだろう、といつも不思議に眺めています。

これが物語の醍醐味ですが、情報がつながるという意味では、昨今のフェイクニュースなんぞも思い浮かぶので無邪気に面白がっているわけにはいかないですね。そういう意味で、物語編集力とは何か、ありうべき物語編集力というものがあるのかないのか、という問いの意味合いは大きくなっていると思います。

○赤羽綴師-

物語講座では、王城さんのような作家が出てくれるのももちろん嬉しいのですが、物語という方法を身につけて、それぞれの仕事や日常の中で生かしてほしいと思っています。そういう意味で、たくさんの人にお薦めしたい講座なのですが、受講を悩んでいる人も多いそうです。そんな人に物語講座の先輩として一言お願いします。

人はなにがしか物語を必要としている部分があると感じています。みなさん、物語を読むことの作用、情報伝達や記憶や認知といった物語の力を感じた経験があると思いますが、実は物語をつくること自体が読むことと似て、また異なるある種の「作用」をもっています。物語をつくることは大変面倒でしんどい作業であることは認めますが、それだけでしか得られない「報酬」もあります。

物語をつくり続けていくのかどうかみたいな面倒な問いはいったん置いてみて、その「作用」や「報酬」がどんなものかと触れてみるには、物語講座はとてもよい場と刺激と手摺だと思います。

「物語編集力」の真髄を極める[遊]物語講座は、2020年秋に開講する。なぜ人が物語を必要とするのか、その本質に触れることができる講座だ。物語編集の「作用」と「報酬」を得て、今だからこその物語編集力を高めてほしい。[遊]物語講座についてはこちらから。

衣笠純子

編集的先達:モーリス・ラヴェル。劇団四季元団員で何を歌ってもミュージカルになる特技の持ち主。折れない編集メンタルと無尽蔵の編集体力、編集工学への使命感の三位一体を備える。オリエンタルな魅力で、なぜかイタリア人に愛される、らしい。

夕映えの書斎、決意の一冊|YouTube LIVE 酒上夕書斎 第九夕(2月24日16:30)

午後四時半。一日の輪郭がほどけはじめる、その境目の時刻。昼と夜のあわいに、思考の灯がともります。 田中優子学長は、ある決意を胸に、この書斎に腰を下ろします。 ――校長、松岡正剛の本をもっと読ま […]

「きもの」は語る。2026年初回・酒上夕書斎、田中優子、装いと思考のあいだへ

正月の空気が、すべて消えてしまったわけではない。街はすでに日常へ戻り、暦も動き出しているけれど、どこかにまだ、年のはじまりの余白が残っている。酒上夕書斎は、その余白に、そっと灯をともしたいと思った。 2026年最初の […]

最後の音が灯る夜へ――「玄月音夜會」第七夜、松岡正剛誕生日特別企画(2026年1月28日)

生涯を「編集」という名の呼吸で生き抜いた松岡正剛。 その数寄の喜びを惜しみなく分かち合い、音と言葉の交差点に無数の火花を散らし、2025年6月より開催してきた「玄月音夜會」が、ついに最終回を迎えます。 いつもどこか風 […]

12月23日16:30|酒上夕書斎 書斎のグラス越しにひらく民主主義

グラスをくるりと回し、一口、味わってから、本をひらく。 「酒上夕書斎」年内最後のYouTube LIVEは、関良基氏、橋本真吾氏との最新共著『江戸から見直す民主主義』。 民主主義という言葉が、 […]

冬の声、記憶の歌がひらく夜 ――『玄月音夜會』第六夜・小室等×六文銭

松岡正剛が遺した詞と旋律は、いまもどこかで静かに呼吸し、ふとした風のように聴く者の内側に触れてゆく。 その息遣いを受けとめ深い情感として立ち上げてきたのが、小室等さんである。 小室さんの歌には、いつも「何を感じているか」 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。