昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

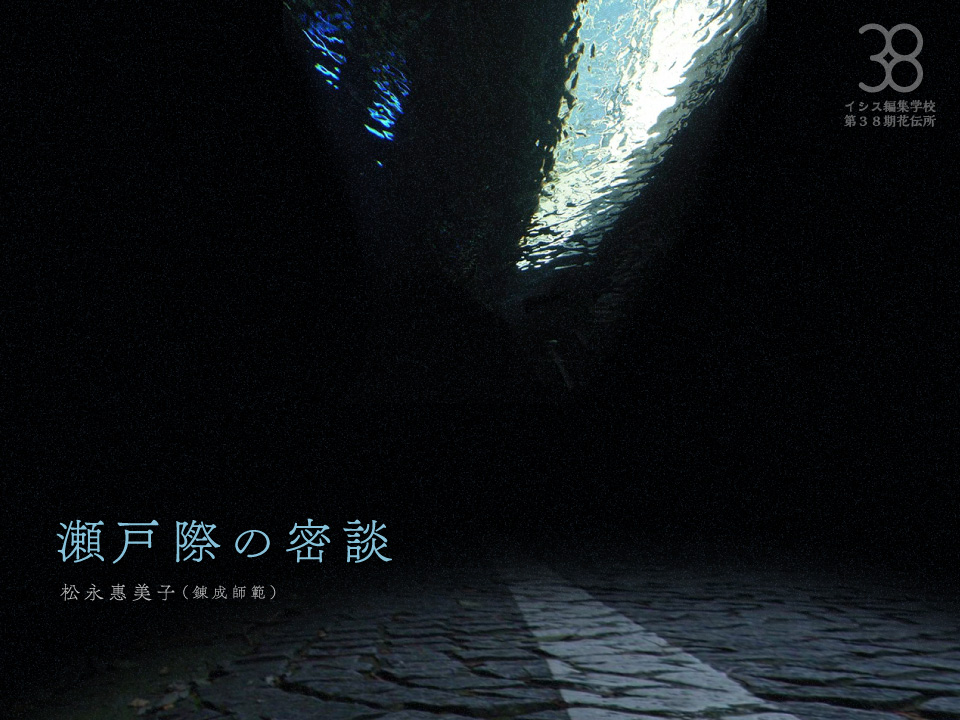

瀬戸際に立つ入伝生に師範代認定を出すか否か。

2022年の年の瀬、キャンプを終えた38[花] 花伝所では指導陣が集い、熱く、けれども繊細な交し合いが行われた。効率性、コスパ、スキル、資格の有無といった一定の評価軸を持つ一般社会と隔する編集学校の評価は多様で多層だ。師範代認定の際に届けられる評価の言葉は、すべてオーダーメイドで、複数の師範の目からみた個々の強みも弱みも丸ごと記されている。入伝生がユニークネスを発揮して、この先歩み続けることを願い、同時に、その活躍が編集学校の厚みになると思えばこそ。指導陣は入伝生のどこに、どんなメトリックをおいて見ているのか。

「発言量はダントツ。文章を書く力はある」

「バランスが良い」

「やわらかい応接が持ち味」

「安定した指南が書ける」

「労力を惜しまない」

コミュニケーション力、式目の修得力、表現力、察知力、行動力、それぞれの特性を様々な視点から見ていく。発せられるのは肯定的な言葉だけでない。

「今のままじゃ場を任せられない」

「わからないことから逃げる癖がある」

「連想が広がりにくい」

「正解主義の傾向がある」

「フィードバックが浅いよね」

未知へ挑むカマエ、回答を面白がれる柔軟さ、そして不足や矛盾を受け止める受容力を厳しく見極める。編集学校の主軸を担う師範代には、正解を求めるのではなく、学衆と共に言葉にまみれ、違いの豊かさに興じて欲しい。師範たちの声にはそんな念(おも)いが込められ、ここから一気に指導陣の“不足からの編集”が始まった。

「伸びしろのある大学生をどう活かすか」

「どんな条件をつければ課題が乗り越えられるのか」

「錬守(師範代登板直前に行われる指南訓練)でクリアできるだろうか」

どの段階に可能性を託すのか、今とこの先を見据え、最後はどうやって引き上げるのかを考える。

たとえば海を渡るには“瀬戸”を越えたかどうかという一線があり、四十里五十里の道にも度を越せたかどうかということがある。これは長きも短きも同じことで、その「渡」を越したかどうかを体や心で分かるべきなのである。

花伝指導陣にとって、また入伝生にとって師範代というロールは一つのターゲットではあるが、ゴールではない。式目演習・錬成・キャンプを経て放伝、師範代認定、師範代エントリー、そしていよいよ師範代登板…

節目は、次のとば口となり、物語は続いていく。編集道の“瀬戸”となる師範代認定や課題クリアの条件を届ける方法も一律ではないのがおもしろい。一人ひとりに伝えたいことが伝わるためにツール選びにもこだわった。個別にメールを届け、文字でじっくり読んでもらったり、田中晶子所長が電話で丁寧に評価を伝えたり、Zoomで師範を交えて対話を重ねたり。相手のさしかかりに向かう力を慮り、様々な手立てでアフォードを試みる指導陣の編集は尽きることはない。

武蔵は人生にも「渡」があって、その「渡」が近いことを全力で知るべきだと言っている。それがまた短い試合の中にも外にもあって、その僅かな瞬間にやってくる「渡」にむかって全力の技が集まっていく。

新春に18名の入伝生に師範代認定が届けられた。いよいよ、師範代として瀬戸を渡る時がきている。

文 松永惠美子(錬成師範)

アイキャッチ 阿久津健(花伝師範)

【第38期[ISIS花伝所]関連記事】

38[花]膜が開く。四色の道場

松岡校長メッセージ「イシスが『稽古』である理由」【38[花]入伝式】

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。