棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

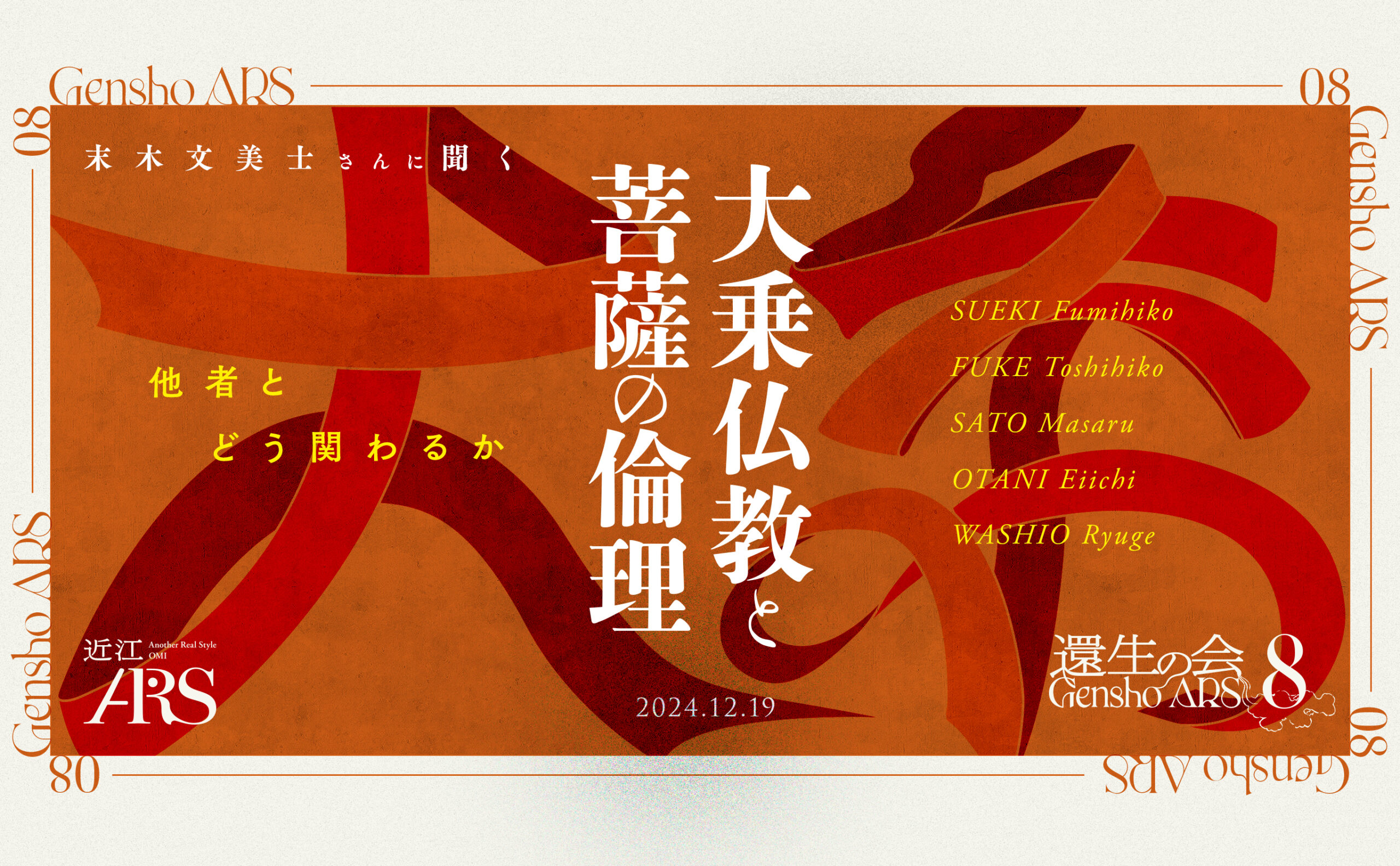

近江の最高峰の伊吹山が雪化粧をまといはじめる12月、近江ARS「還生の会」は、当初の予定の通り最終の第8回を迎える。日本仏教のクロニクルを辿りなおした第6回までを終え、残りの2回は、いまの日本を捉えなおすための核となるテーマを扱う。最終回は「大乗仏教と菩薩の倫理―他者とどう関わるか」。登壇する末木氏文美士氏は、一貫して「顕」と「冥」という構図で世界を捉えることを語ってきた。日常的な「顕」の世界と神仏や死者が属する「冥」の世界。私たちが「ないもの」としてしまいがちな「冥」の世界の秩序が「顕」の世界に密接に関わっている。

『法華経』の前半部分は、仏が他者として現れ、他者論として解釈できるが、後半部分(本門)では、死者の仏という新たな視点が導入されている。このように、仏教の根本には死者の問題がある。大乗仏教が仏の死後(仏滅後)という前提のもとで展開されていることを考えるならば、死者としての仏が大乗仏教の根底を規定しているのも当然である。

『死者と菩薩の倫理学』末木文美士

末木氏は、さらに人が仏になる「菩薩」という在り方が、現代社会においてこそ機能するのではないかと可能性を見る。当日は、末木氏のレクチャーに加えて、松岡正剛から仏教の捉えなおしを託された三井寺長吏の福家俊彦(近江ARS)が「還生の会」の総まとめを語る予定だ。

思い起こせば、近江ARSは、この夏、ひとつのさしかかりを迎えた。「還生の会」の第7回は、松岡が不在のなか、7月10日に本楼で開催された。開会にあたり、チェアマンの中山雅文が、「近江ARSが”別”に向かうには、それぞれのフィールドで”自分の近江ARS”を問い、行動にうつしていかなければならない」と語った。この日のテーマは「神と仏の間柄」。松岡もたびたび取りあげている。

この「仏の見せ方」と「神の感じ方」には、多神多仏の国の日本の謎を解く鍵と鍵穴が隠れていると思います。

『日本文化の核心』松岡正剛

松岡の仮説に応じるかのように、末木氏は仏教の視点から、ゲストの伊藤聡氏は神道の視点から語った。両者は、私たちの中に備わっている「神道」のステレオタイプな見方を解体するところからはじめ、神道は悠久の太古から連綿と続く信仰ではないと言いきる。伊藤氏によると「神道」は「仏法」の対語。神道は単独ではなく、仏教と対になって歴史を重ねてきた。末木氏は、現代の日本人の死者観の起点となっている幕末の平田篤胤の見方を辿り、明治政府の宗教政策によって排された平田派の幽冥観や神道論の革新性を紹介した。

二人のレクチャーを受けて登壇した福家は、たくさんのアートを交えて、横超的に存在論を語った。変容しつつある日本人の死者観を踏まえながら、祈りがどうあるべきかを問いなおしたいという。さらに、近江ARSメンバーからも問いが投げ込まれ、神と仏の関係史から現代の祈りの有り様へと、4時間にわたる神仏談義が、広がりと深まりを帯びていった。

(第7回の還生の会の詳細は近江ARSサイトのダイジェストを参照ください。映像も近日中に販売予定です。)

第8回も多彩なゲストが集う。多読ジムSPで批判的・方法的な読書と神学視点の世界観を披露した佐藤優氏、千夜千冊でビジュアル編集も注目された『近代仏教スタディーズ』(法蔵館)の近代仏教研究者の大谷栄一氏、近江ARS TOKYOで「祈りこそが現実」と語った石山寺座主の鷲尾龍華(近江ARS)らの出演者による対談も用意されている。末木氏は、ユリイカ11月号「松岡正剛特集」の寄稿文『「別」なる日本、「別」なる仏教――近江 ARS と松岡正剛の方法』で還生の会を紹介し、最終回について「不在の松岡さんに対して何を語ることができるのか。荷は重いが応えなければならない」と覚悟をあらわした。駆けつけてくださる方々も同じ想いに違いない。

死者と他者と菩薩を巡る語らいのなかから、何をつかむのか。ともすれば「顕」の世界のみに留まってしまう自分のブラウザーをどのように動かし、どのような地から次の編集へと向かっていけるのか。あらためて歩みだす一日としたい。

■近江ARS 第8回「還生の会」の詳細

◎日時

令和6年12月19日(木) 13時30分 ~ 18時頃

◎テーマ

「大乗仏教と菩薩の倫理―他者とどう関わるか」

<はじめに> 和泉佳奈子「還生の会をふりかえって」

<第1部>伝え|福家俊彦「別所から別日本へ」

<第2部>語り|末木文美士「大乗仏教と菩薩の倫理」

<第3部>巡り|観音堂の観覧

<第4部>交わし|佐藤優、大谷栄一、末木文美士、福家俊彦、鷲尾龍華他

<おわりに>名残

◎場所

三井寺「観音堂」|滋賀県大津市園城寺町246

◎出演

末木文美士 未来哲学研究所所長

福家俊彦 三井寺長吏

佐藤優 作家・元外交官

大谷栄一 宗教社会学者

鷲尾龍華 石山寺座主

◎進行

和泉佳奈子 近江ARSプロデューサー

◎定員

現地参加 約70名

◎参加費

<第1・2・3・4部>現地参加費 13,000円(税込)

*HYAKKEN MARKETにてお申し込みをお願いします。

★近江ARSについてはこちらも参照ください★

近江から 日本が変わる | 近江 Another Real Style

別日本に向かって – 近江ARS TOKYO 裏舞台の10shot

別様への出遊に向かえ――『[近江ARSいないいないばあBOOK]別日本で、いい。』発売

阿曽祐子

編集的先達:小熊英二。ふわふわと漂うようなつかみどころのなさと骨太の行動力と冒険心。相矛盾する異星人ぽさは5つの小中に通った少女時代に培われた。今も比叡山と空を眺めながら街を歩き回っているらしい。 「阿曽祐子の編集力チェック」受付中 https://qe.isis.ne.jp/index/aso

「近江ARS TOKYO「別日本があったって、いい。――仏はどこに、おわします?」からちょうど一年、近江ARSが、書店を舞台にその姿をあらわす。大垣書店の京滋3店舗で近江ARS『別日本で、いい。』ブックフェアが開催され […]

【多読アレゴリア:群島ククムイ】霧の向こうの青・碧・藍・翡翠色の海

名もなき船長からのメッセージではじまった2024年冬の群島ククムイの航海は、3つの島めぐりから成る。 島は言葉を求め、言葉は島を呼び寄せます。 島々への航海は、だから変異する言葉のはざまをめぐる航海でもあります。 「音 […]

生きることは霧とともにあること――今福龍太『霧のコミューン』発刊記念ISIS FESTA SP報告

あの日、本楼を入る前に手渡された和紙の霧のアンソロジー集には、古今東西の先達の言葉が配されていた。多彩なフォントの文字たちのなかで、水色の「霧」が控えめにその存在を今も主張している。 ISIS FESTAスペシャル「 […]

霧中からひらく新たな「わたし」――今福龍太さん・第3回青貓堂セミナー報告

「写真をよく見るためには、写真から顔を上げてしまうか、または目を閉じてしまうほうがよいのだ」(ロラン・バルト『明るい部屋』より)。第3回目となった青貓堂セミナーのテーマは「写真の翳を追って――ロラン・バルト『明るい部屋 […]

今年のお盆休みは、実家で「いただきます」というたびに、温もりと痛みとが同時に走った。それは、ひと月前の観劇体験のせいなのだろうと思っている。 2024年7月24日の18時開演。遅れたら入場できないかもしれないとのこと […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。