昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

「何がわかっていないかに触知する」ための図解

今季は図象課題がいつになく難航している。

輪読座では、輪読したテキストや図象解説を一枚に図象化するお題がある。約1ヶ月かけて5時間の講座を1枚にシェーマ化するわけだから、決して容易ではないのだが、これまで毎回10名前後が提出を果たしてきた。ところが、7月25日の第4輪は通常の半数程度の4名に留まった。

そもそも、なぜ図解をするのか。千夜千冊1540夜『想像力を触発する教育』に「何が図示・図解できるかを知ることは、自分に何がわかっていないかに触知できることなのだ」とある。わからないことを知り、知ってるつもりの情報を再編集するには、図解がとびきり有効なのだ。

松岡校長はとりわけ「手描き」をすすめており、同千夜で「PCやスマホではとうてい得られないものがある」と強調している。事実、イシス編集学校の[離]のお題では、「手描き図解」が当たり前のように登場する。

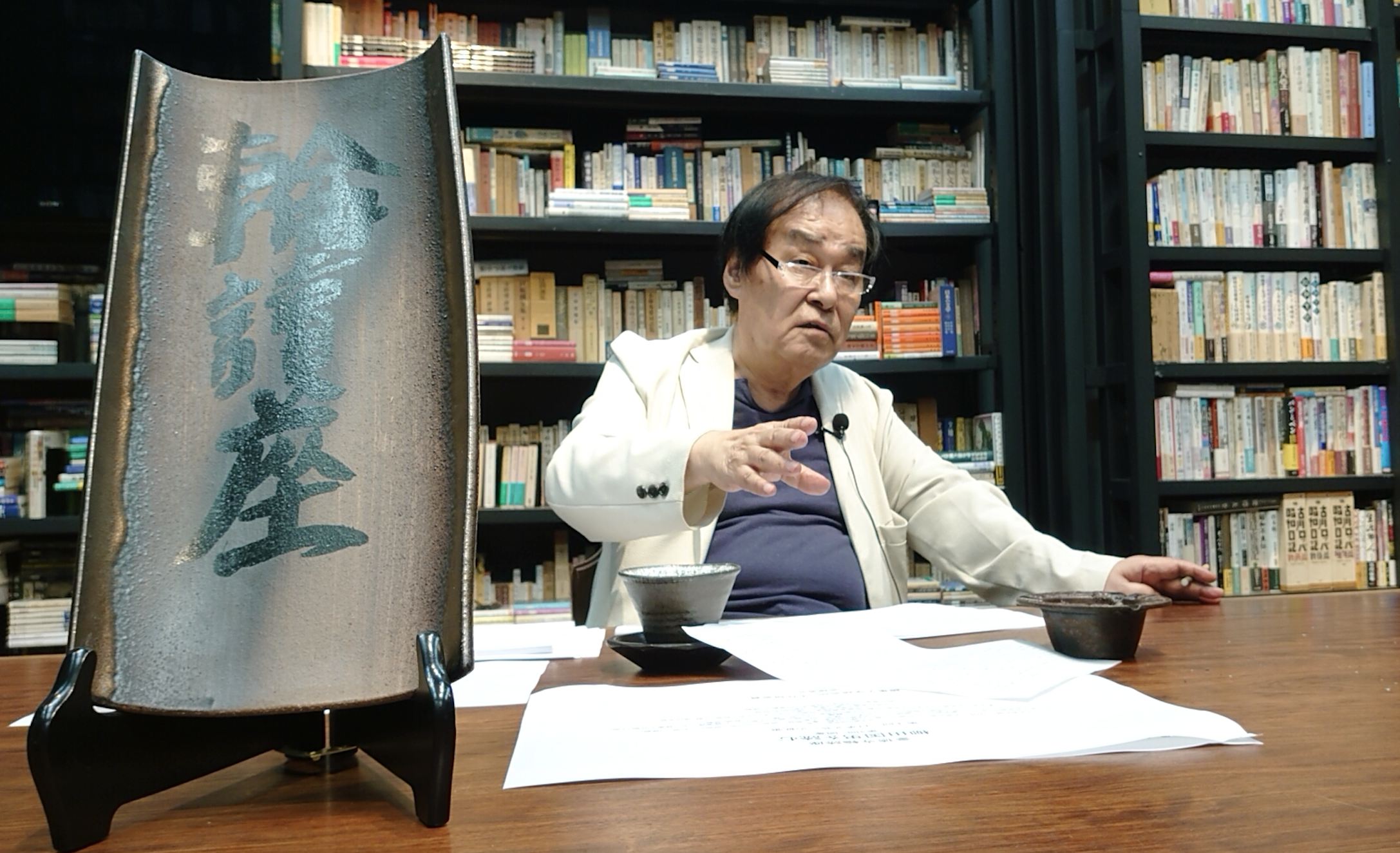

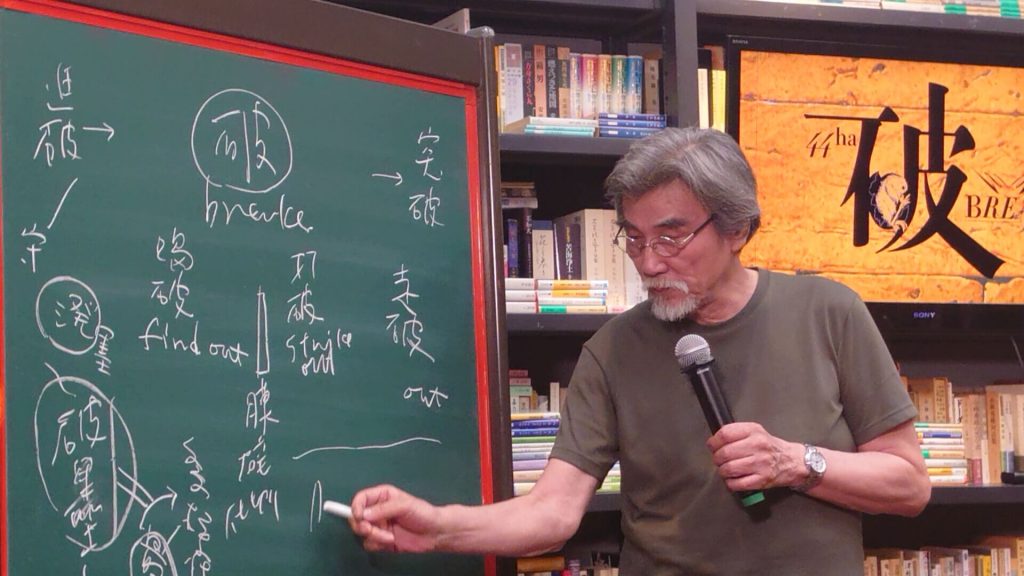

「喝破・打破・走破」をキーワードに、即興で図解レクチャーをはじめる松岡校長(44[破]伝習座より)

図解といえば、小倉加奈子[離]析匠も、手描き図解の実践者のひとり。「文章の組み立て方も図解のトライ&エラーもすべて離の稽古の中で叩きこまれてきた」と断言し、著作やエディスト上でも図解を日々実践している。

「群盲、象を撫でる」――柳田を図象する難しさ

バジラ高橋は、柳田を図象する難しさを仏典にある寓話「群盲、象を撫でる」に見立てる。

学者は専門ジャンルしか見ていない。民俗学者なら民俗学、歴史学者なら歴史学、政治学者なら政治学、日本文学者なら日本文学しか研究していない。

これでは「群盲、象を撫でる」ようなもの。象の尻尾を撫でた盲人は「象は細いもの」といい、耳を撫でた者は「うちわのよう」、腹を撫でた者は「壁みたい」というように、細部ばかりにとらわれて、柳田の全体像が見えていない。

戦後社会が日本を忘れた今、柳田の日本の見方を取り戻すこと。これがこの輪読座の果たすべき役割だと思っています。

柳田ならではの難しさに加えて、わたしたちが抱えている「情報認知のクセ」も図解を難しくする理由のひとつだろう。

認知のクセについて、松岡校長は『わたしが情報について語るなら』で、

1.自分が「何を考えたのか」ということと、「何を思い出したか」ということが、しばしばまざってしまうことがとても多い(こと)

2.わたしたちが一人で知ることや考えることには限界がある(こと)

3.認識していることと表現していることが、なかなか一致しない(こと)

の3点を挙げており、それぞれに対して以下の認知科学的な情報編集を紹介している。

1.「おぼえたこと」と「考えること」を分けて考えるといい。

2.一人で知ることや考えることには限界があるので、自分の中に「コーチ」を想像する。

3.「おぼえていくこと」と「表現していくこと」はべつ。この二つを行ったり来たりして考えるといい。

松岡正剛『わたしが情報について語るなら』(ポプラ社)より

この情報編集の実践にあたり「図象化」は最適な方法だろう。

「1.」について、バジラ高橋の輪読座では、「おぼえたこと」の要約だけ評価されない。新たなインプットから自分が「どう考えたか」までを図解に表現ことが求められる。

「2.」で、コーチについて「”理想的な自分”を想像すること」を校長はすすめる。輪読座では「柳田」という強力なコーチとともにシェーマ化していく。

「3.」について、校長は「もともとわたしたちは、情報を記憶していく順番と、思い出していく順番とがちがっている」「(このことは)わたしたちの記憶と思考の特色なので、いろいろ練習すればこの二つが近づいてくれます」とも記している。図解は記憶と思考とのギャップを埋める訓練にもなるだろう。

今回は、「柳田を撫でる群盲」に陥らずに、柳田の見方を編集した2名の図象を紹介する。

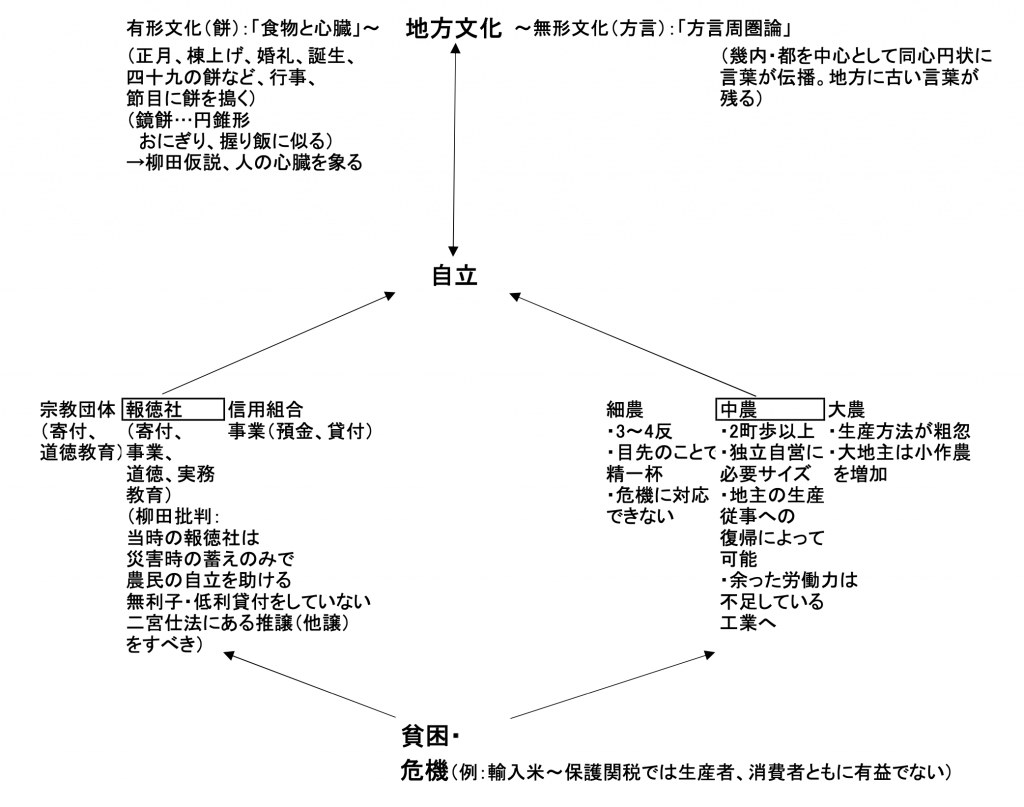

キーワードは「常民の自立」(伊東雄三座衆)

図象作成にあたり「輪読した内容がどのようにつながっているかを考えた」という伊東座衆。「(常民の)自立」をキーワードとして配置すると、「報徳社」「中農」「方言」「餅」といったコンセプトが次々につながっていった。

次にそれぞれのコンセプトをぎゅっと要約編集することで、伊東座衆がとらえた柳田の見方が、さらにクリアになっている。要約編集においても、報徳社の推譲の不足をとらえる柳田の「ないものフィルター」、細農や大農との中農の「照合」、鏡餅の円錐形は心臓を象っているのではという柳田の「仮説」などの方法を軸に表現している。

研究をつづける柳田が着目したのは「平和」。一揆も飢饉もない村はなぜそうなり得たのか。幸せであることを研究してなぜいけないのかと問うた。

珍しい祭りや甚大な災害や戦争ばかりを研究したがる学者に対して柳田は異を唱えたわけです。(バジラ高橋)

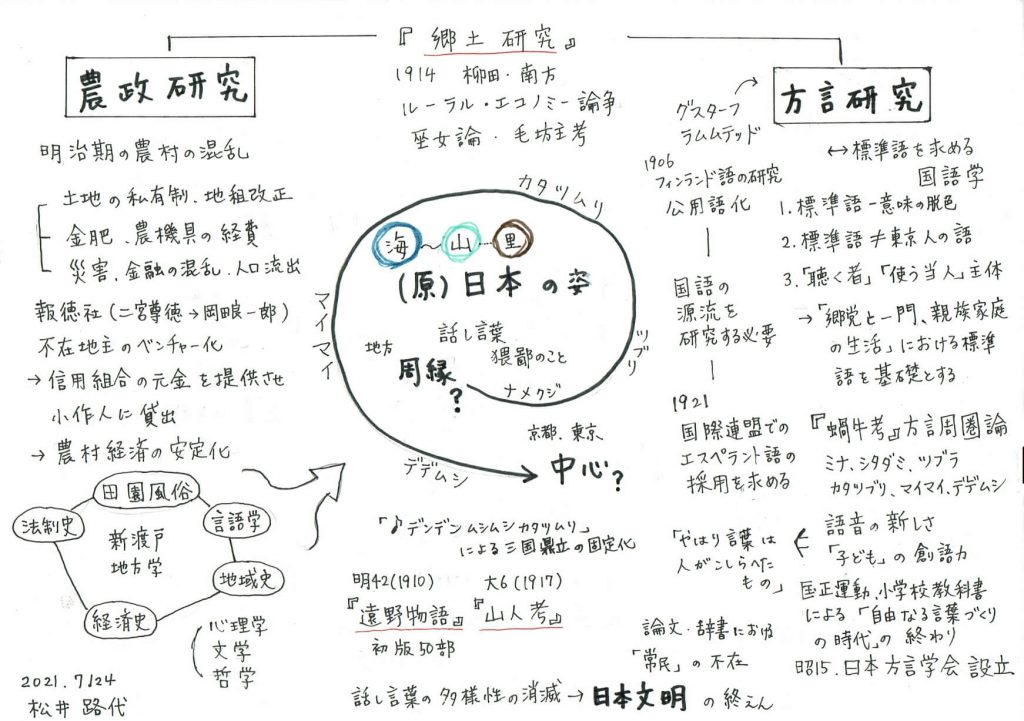

「周縁」と「中心」とを逆転する(松井路代座衆)

「編集かあさん」としてこども編集学校にも携わる松井座衆の図象は、『蝸牛考』のような中央の渦巻が決め手。「周縁(地方)」が渦の出発地点である中心におかれ、「中心(京都・東京)」が周縁に置かれてるという、一見すると逆なのではと思えるこの図象によって、柳田の日本語や文化に対する見方をシェーマ化している。その背景に『郷土研究』に代表される「農政研究」と「方言研究」を柳田の両輪に置いた。

松井座衆が印象に残ったことは、小学校で音楽の授業で習う童謡「かたつむり」だったという。「『でんでんむしむし(デデムシ)』『カタツムリ』が歌詞が載ったことで各地にあったカタツムリの多様な表現が切り捨てられ、こどもたちの自由な創語力が制限されてしまった。こうした話し言葉の多様性の消滅が日本文明の終焉につながるという柳田の問題意識が、私の関心とも重なりました」。

図象の農政研究の部分がとりわけよくできている。柳田は、(明治期の農村の混乱を)どうにかしようと農政官僚になったが、国家はそれとは別の統制を考えていることに気づいた。

そこで柳田が考え抜いて至ったのが新渡戸稲造の新戸地方学。「法制史」「田園風俗」「言語学」「地域史」「経済史」からなるこの構図を柳田は生涯忘れなかった。(バジラ高橋)

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]

「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】

読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]

第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。