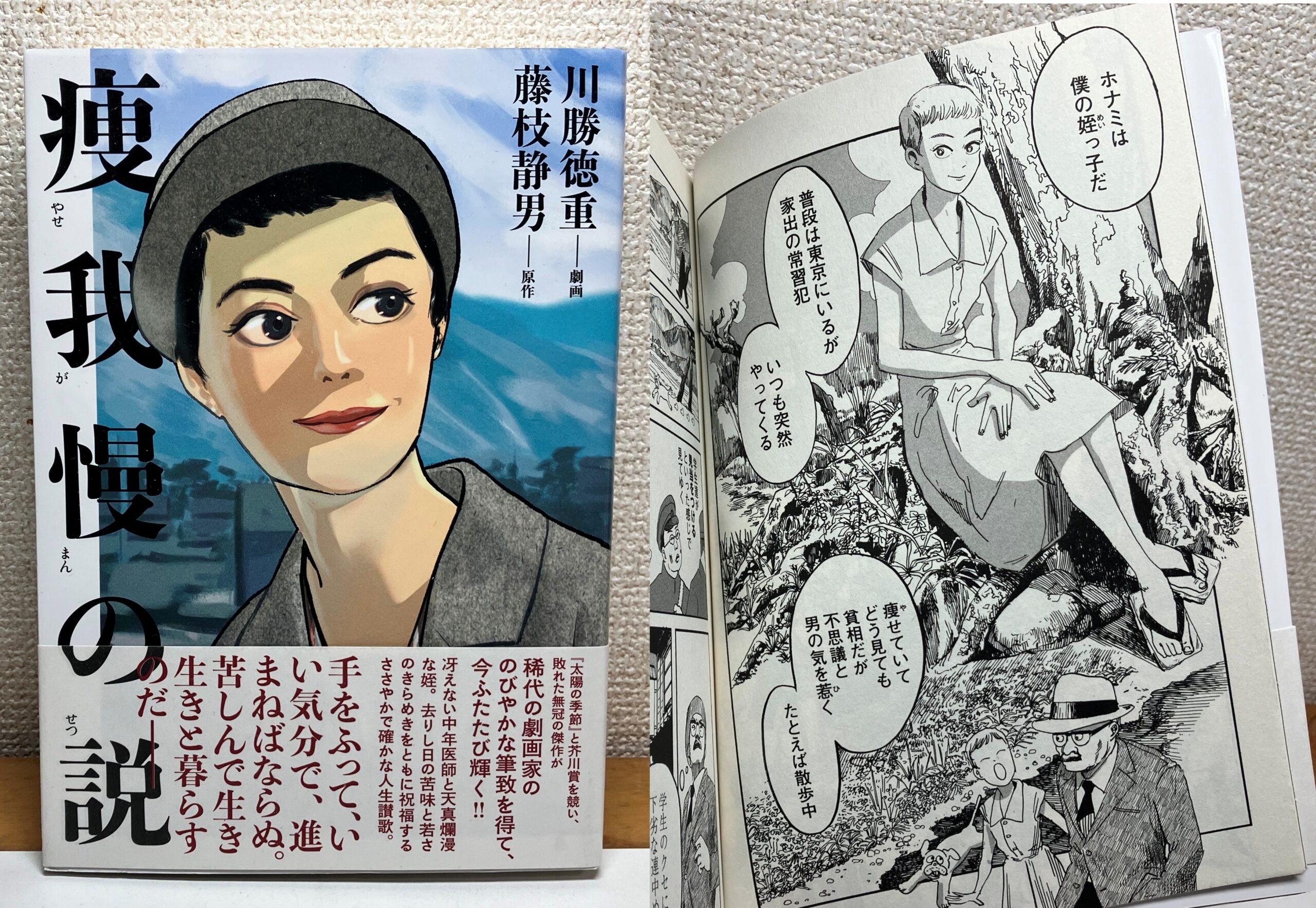

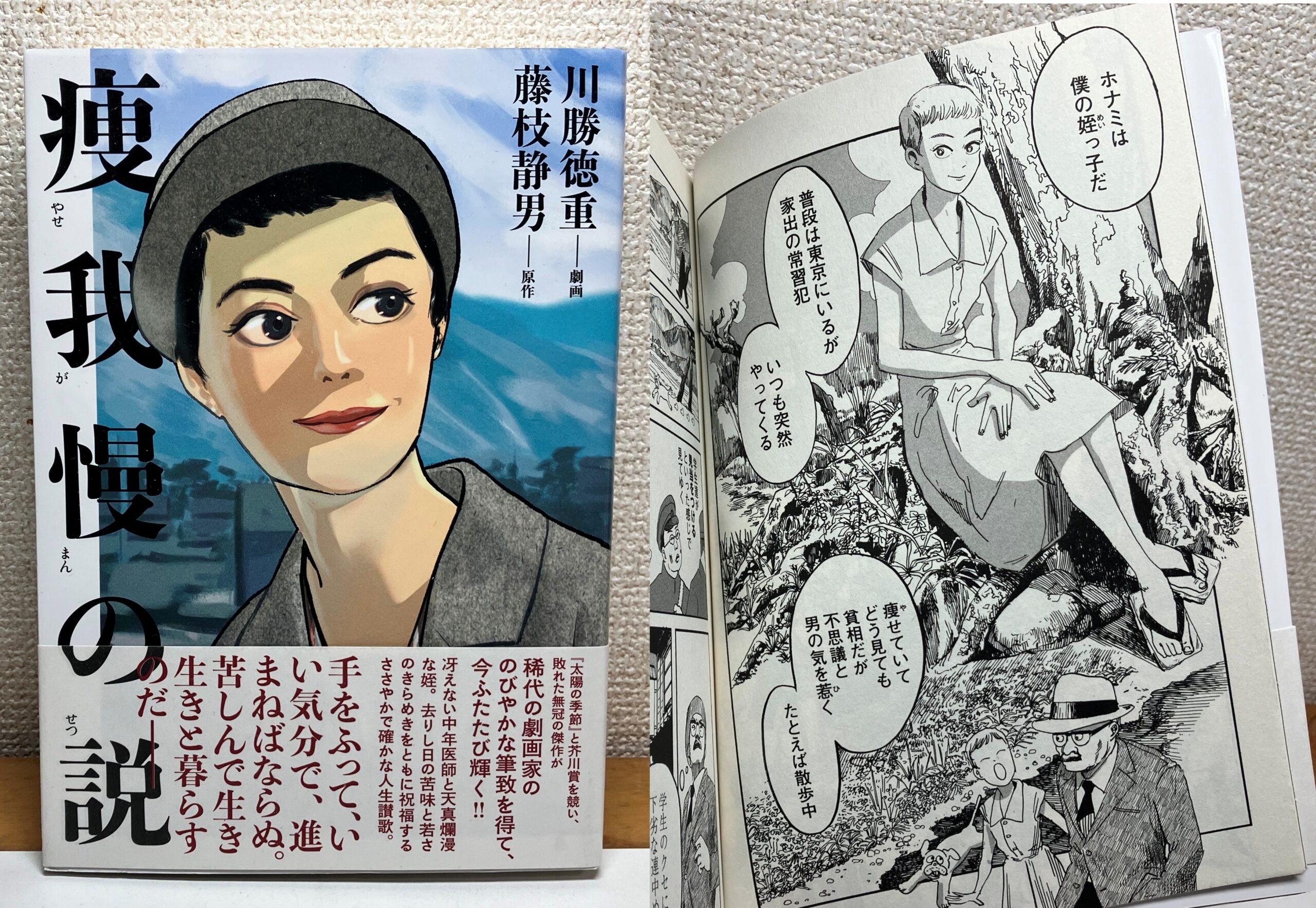

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

守の全校アワード「番選ボードレール(番ボー)」。

43守の締め切りは暑い盛りの7月7日、103名がエントリーした。

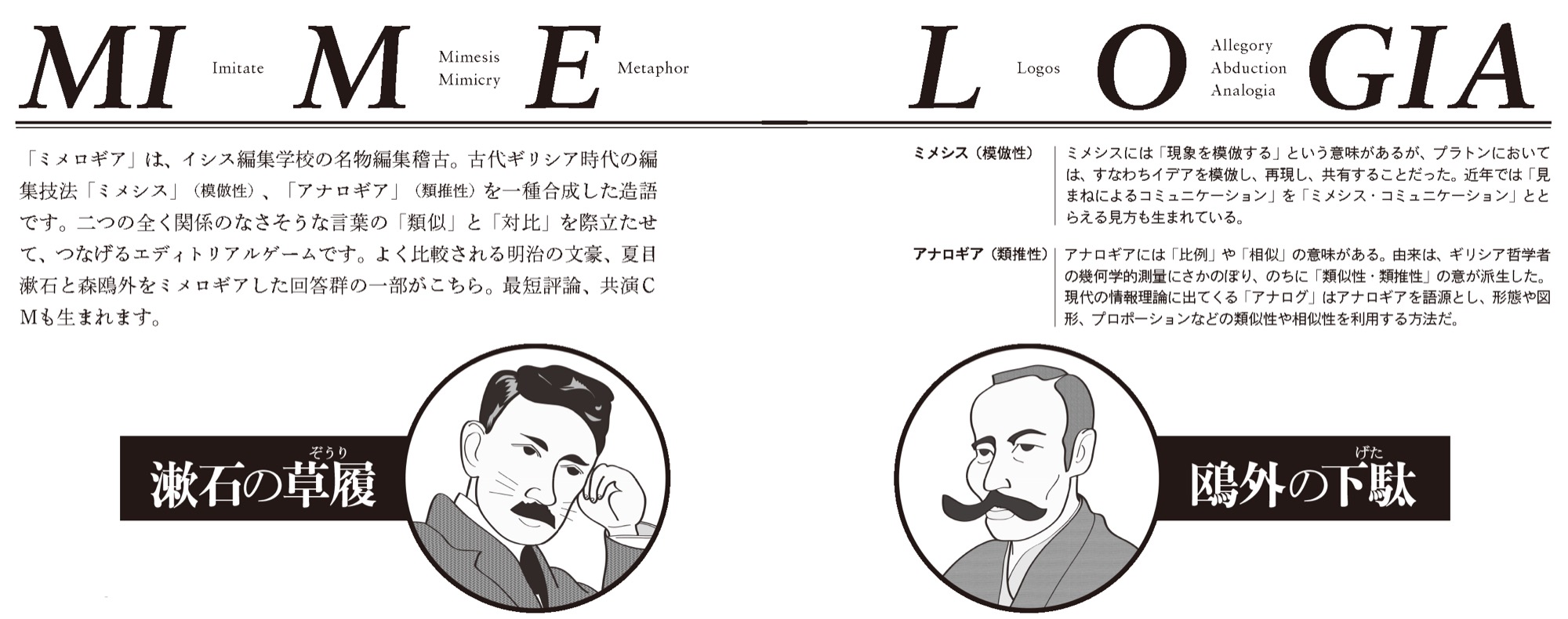

番ボーのお題は「ミメロギア」。2つの情報の間に緊密に引き合う新たな関係を発見する編集ゲームである。

「対比」と「らしさ」が際立っているか、驚きがあるか。師範は同朋衆となってエントリー作品を選好する。自身の好きも大いに持ち込む。

同朋衆の数寄が香る賞名と講評を得た受賞作は、この30作品である。

==43守番選ボードレール 三賞受賞作(敬称略)==

●日傘・下駄◎和田同朋衆選

イメージをふくらませる切れ味のいい見立てを取り上げ、三賞の名には日傘にも下駄にも似合う簪をあしらった。

<玉簪賞>

かくれんぼな日傘・かげふみな下駄(タイガー・リリー教室・佐塚琴音)

・それぞれの機能をあそびに置き換え、誰かの物語を想起させる。

<銀平簪賞>

骨皮の日傘・歯歯の下駄(タイガー・リリー教室・亀野晶子)

・突出する特徴を掬い出し、ユーモラスかつ見事に見立て。

<花簪賞>

絽に日傘・紬に下駄(どろんこコクーン教室・一條恭子)

・アーキタイプに肉迫し、一字に託した麗しい逸品。

●日傘・下駄◎浦澤同朋衆選

日傘や下駄が登場する名作『狐』『たけくらべ』『外科室』を二文字に凝縮し、物語を感じさせる作品に配した。

<銅の月夜賞>

母の日傘・僕の下駄(墨攻センダード教室・田坂州代)

・「母」の面影とそれに連なる「郷愁」を浮かび上がらせる。

<銀の花簪賞>

いとさんの日傘・いたさんの下駄(蓮式パエーリャ教室・尾瀬嘉美)

・二人の優美さと凛々しさ、決して重ならない運命をほのめかす。

<金の秘密賞>

去りゆく日傘・立ちつくす下駄(合成ホロドラム教室・中島紀美江)

・ドラマチックな対比で、ただならぬ来し方行く末を連想させる。

●パスタ・素麺◎井ノ上同朋衆選

想像力で文明と文化の境界にまで迫った作品に、直球勝負で金・銀・銅を贈った。

<銅賞>

展性のパスタ・延性の素麺(中入フラジオレット教室・多良幸恵)

・物質科学で攻めた遊び心のある見事な「見方のサイエンス」。

インダス越えのパスタ・ガンジス越えの素麺(あさってサンダル教室・畑勝之)

・西の文明と東の文化がせめぎ合う壮大な地政学的ミメロギア。

<銀賞>

シェフの気まぐれパスタ・はじめました素麺(仕立屋別人教室・宮澤来美)

・食堂の看板の「あるある」に、鮮やかな対比を見いだした。

辻斬りパスタ・昼行灯素麺(非線形裏番長教室・三澤洋美)

・時代劇のステレオタイプ的シーンの取り込み方が冴えに冴えた。

<金賞>

貝殻リボンアドリア海パスタ・光琳観世竜田川素麺(タイガー・リリー教室・亀野晶子)

・東西のトポスに多重多層に織り成したイメージのタペストリー。

●パスタ・素麺◎石井同朋衆選

託す、見立てる、包含する。日本ならではの方法で関係を掘り出した作品を選好。賞名はその方法に肖った。

<浮かぶ面影賞>

地中海のパスタ・瀬戸内海の素麺(はぐくみ温線教室・石田貴子)

・歌枕のように土地の力を借りて、読み手の解釈を刺激する。

口に広がるパスタ・鼻に抜ける素麺(玄米オキシトシン教室・岩田香純)

・見えない味と香りを想像して、唾液と涙があふれる秀作。

<切り立つ玲瓏賞>

渓流パスタ・滝素麺(中入フラジオレット教室・池野美樹)

・流れの速さとしぶき、映す木々や空まで生かし切った壮快さ。

<深まる豊穣賞>

太陽のパスタ・風の素麺(あさってサンダル教室・羽根田月香)

・風土や人の営みまでも包み込んで凝縮させた。

●蛍・金魚◎山根同朋衆選

新たな関係線を発見すべく冒険的に向かった作品に、発見までのプロフィールを滲ませた冠を添えて。

<おどけてミメロギア・銅賞>

点滅蛍・横断金魚(バニー蔵之助教室・山本朋華)

・蛍と金魚を道路上に踊り出させた痛快なチャーム編集。

<ミメロギアに酔わせて・銀賞>

千鳥足の蛍・頬火照る金魚(墨攻センダード教室・北村彰規)

・儚い命の瞬きに酔いしれる蛍と金魚のらしさを紡ぎ出した。

<ミメロギアはミステリー・金賞>

妖光な蛍・妖艶な金魚(仕立屋別人教室・八木尚子)

・古来より人を魅了してやまない蛍と金魚の謎を際立たせた。

●パン・ペン◎川野同朋衆選

講評に登場したのは3人の妖精。人間の内面までのぞき込んだ作品を目利きし、祝福というかたちで讃えた。

<ピンのお気に入り☆シルバーのペンの祝福>

リビングにあったユダヤ人のパン・屋根裏部屋にあったアンネのペン(仕立屋別人教室・八木尚子)

・「抑制された雄弁なフレーズ」が気持ちや思考を揺さぶる。

<ポンのお気に入り★黄金色のパンの祝福>

ユースフルなミルクパン・マジカルなアップルペン(夢行ワンピース教室・水原三香)

・「パン」「ペン」の再解釈で一対の概念の対照を立ち上げた。

<プン様のお気に入り◎澄み渡る慈悲の祝福>

分け合うパン・貸し出すペン(当方見聞録教室・常盤由枝)

・品物の属性や機能をよく踏まえ、新鮮な関係を発見した。

●サロン・カフェ◎池澤同朋衆選

3Aをエンジンに生み出された作品を選好。特に際立つ方法のらしさを和・洋(仏蘭西)の一種合成で仕上げた賞名で称賛。

<華セラヴィ賞>

高嶺のサロン・路傍のカフェ(中入フラジオレット教室・池野美樹)

・文芸的な芳しさと浪漫に満ちた二文字で麗しく見立て。

<茶々エスプリ賞>

茶室からサロン・茶屋からカフェ(仕立屋別人教室・三浦史朗)

・茶を地とし、往還しながら和魂洋才の景色が立ち上がる。

<智レスポワール賞>

衆知のサロン・周知のカフェ(当方見聞録教室・乗峯奈菜絵)

・網羅と3Aで情報の本来をたぐりよせた。

●サロン・カフェ◎桂同朋衆選

センシティブに違いを魅せた作品を選好。鮮やかな作品とその奥にある方法のらしさが賞名にも花開く。

<多層アラモード賞>

ベルベットのサロン・リネンのカフェ(蓮式パエーリャ教室・徳応学)

・対になる言葉を丁寧に編み上げ抜群のらしさを見出した。

<呵呵オノマトペ賞>

ホホホサロン・フフフカフェ(合成ホロドラム教室・佐藤伸起)

・シンプルなオノマトペで豪胆にイメージを語り切った。

<渦巻ソレイユ賞>

渦潮のサロン・黒潮のカフェ(夢行ワンピース教室・河野仁)

・遠いイメージを原型の対比で結び逢わせた。

●偶然・必然◎白川同朋衆選

方法を使いこなし、かつ、馥郁たるストーリー性を孕んだ作品に作家の「らしさ」を重ねて。

<ブロンズ エドガー・アラン・ポー賞>

罪の偶然・罰は必然(仕立屋別人教室・関 昭美)

・「信賞必罰」が重く響いて、読む者の心にさざ波を立てる。

<シルバー フランツ・カフカ賞>

三日月の偶然・満月の必然(タイガー・リリー教室・槻岡佑三子)

・月の満ち欠けにわれわれが抱くおもかげを思い起こさせる。

<ゴールド セルバンテス賞>

ちぎれる偶然・すげる必然(どろんこコクーン教室・柿沼沙耶香)

・鼻緒で関係線を結び、その後のロマンスさえも想像させる。

=================

別院に公開された番ボー講評は、ミメロギア作品を輝かせる舞台であり、新たな意味の花園である。加えて師範渾身の編集稽古の場でもある。

石井梨香

編集的先達:須賀敦子。懐の深い包容力で、師範としては学匠を、九天玄氣組舵星連としては組長をサポートし続ける。子ども編集学校の師範代もつとめる律義なファンタジスト。趣味は三味線と街の探索。

松岡正剛校長と歩んだ二十年、編集の志を継いで―玄氣玄影のつどい【九天玄氣組】

松岡校長への思いがひとつになった夜、九天玄氣組は二十周年を迎えた。 11月2日(日)、田中優子学長と福元満治氏をお迎えしての九天玄氣組20周年イベント「千夜千冊から九州を読み解く」が無事終了。午後7時からは福岡市天神・テ […]

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20年め。周年事業の軸として「九州の千夜千冊」を冠したQten Genki Book『九』を発行した。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「三 […]

ゲストは田中優子学長!!「九州の千夜千冊」刊行記念イベント必聴です

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20年め。周年事業の軸となるのは「九州の千夜千冊」を冠したQten Genki Book『九』の発行だ。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「 […]

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20年め。秋をめざして周年事業を進めている。軸となるのは「九州の千夜千冊」を冠した書籍の発行だ。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「三十三冊 […]

【販売開始】11月2日(日)Qten Genki Book『九』刊行イベント-九州の千夜千冊vol.7-

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20周年。秋をめざして周年事業を進めている。軸となるのは「九州の千夜千冊」を冠した書籍の発行だ。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「三十三冊 […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-25

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

2025-12-23

3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。