誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

「中平卓馬 火ー氾濫」が東京国立近代美術館で開催中です(4月7日まで)。約20年ぶりの大回顧展だそうです。中平卓馬は1970年代に「アレ・ブレ・ボケ」の作風で森山大道とともに名を馳せた写真家。1977年に急性アルコール中毒で記憶喪失となった後は作風に変化が生じますが、写真が持つ生命力は晩年まで枯渇することはなく、見るものの心にずっしりと響いてくるものがあります。千夜千冊エディション#20『仏教の源流』の前口上から借りれば、中平卓馬の写真は「ラディカルで、アナーキー」という言葉もぴったりきます。

さて、早くも第3弾を迎えた多読ジム×倶楽部撮家《一人一撮 edit gallery》。ブッダのように、中平のように、「ラディカルで、アナーキー」な《edit gallery》となったのか?今季2024年冬・Season17でお題となったのは『仏教の源流』でした。常連のレギュラーメンバーに、新たなチャレンジャーも加わり、7作品が並びます。それではエントリー作品を見ていきましょう。

◇

「消費社会のさび」和泉隆久

ひと目見て、この写真好きだなぁと思いました。ジャケットの配色と合わせた色味。特に黄色の差し色が効いています。直線と曲線の組み合わせもジャケットの世界観を表しているようです。手前に結構な面積で奈落のような暗さが占めていますが広がりを感じるのは奥行きをしっかりと捉えられたからでしょう。タイトルの「さび」には錆と寂のダブルミーニングが込められています。じーっと見ていると金型の丸い部分が僧侶が護衛のために携帯する錫杖に見えてきます。消費社会は私たちの何を守り、救済してくれたのか、問題提起にもなっている一枚と言えそうです。

「草叢寂静(そうそうじゃくじょう)」渡會眞澄

今回は外撮影に挑戦された渡會さん。一見、蓮の上?極楽?と思いました。ブッダが歩いたであろうインドを想像し「きっとブッダは自然のなかに静寂を感じたのではないか」と撮影された作品です。生い茂る緑にアンリ・ルソーのジャングルの絵も想起しました。ひいてはタブローっぽい平面さがこの1枚の特徴とも言えそうです。これはこれでよしとも言えますが、本らしい形状や厚みも表現してみて欲しかったかな。

「やわらかな光を求めて」松井路代

毎回試行錯誤して臨まれる松井さん。今回も思い切りの良いチャレンジです。読衆との共読から「光」と「空」に《注意のカーソル》を当てた作品です。このお写真において、本の置かれたところを真っ直ぐな水平ではなく、やや均衡を崩して切り取ることで緊張感を与えているところがミソでしょう。本自体が後光を放つ仏様のようでもあり、影がお釈迦さまの手のひらのようにも見えます。光だけで演出をする心意気に拍手です。

「阿弥陀如来もいっぱい」重廣竜之

ご実家の仏壇で撮影された重廣さんの作品。そっか、そうだよな。こうゆう直球アプローチもあるな、潔いなと思いました。一方で本の位置や周りの情報の多さから本が添え物になっている印象もあります。「いかにも!」というところで撮る場合にはさらに高度な編集と狙いを持ってチャレンジしてみて。参考として『土門拳の古寺巡礼』がオススメです。

「椿の理」北條玲子

野に咲く花を捉えた渡會さんに対し、北條さんは吊るし雛の椿とあわせました。意外と『仏教の源流』は花と相性がいいのかもしれません。主題を引き立てるべく背景を漆黒にされたところに北條さんの美意識を感じました。ライティングの蝋燭に効果がなかったようですが黒が強すぎたのかもしれません。椿には影が差して立体的になっていますが、本の影は下地の黒に吸収されているので本がフラットになってしまったよう。いっそのこと蝋燭を写真に入れるか、背景を淡い色にしてみると蝋燭の効果が出るでしょう。

「観音さまの手のひらで」大澤正樹

「地蔵と共に見つめる先の慈悲」畑本浩伸

こちらの2枚はあわせて見てみましょう。どちらも縦位置で石仏との2ショット。一見同じようなアプローチに思えますが、観音様の手のひらに添えられると『仏教の源流』が経典のように見えますし、お地蔵様の側で屹立させると衆生を見守るありがたい偶像のようにも見えます。2枚並べてこそ、その違いを楽しめるお二人の競作(?)。次はどのような場所でどんなふうにエディションを撮影されるのか、大澤さん&畑本さんの作品に今後も注目したいです。

◇

千夜千冊エディションはいずれも重みも深さもあり、被写体として向き合うにも一種の緊張を覚えるものです。今回はみなさん少し肩に力が入ったかな?と思いましたが『仏教の源流』からシソーラスを広げて「どこで撮影するか」ということに想いを込めた作品が多い印象でした。今回のエントリー7作品はイシス編集学校Instagramでも公開しますのであわせてご覧ください。

イシス編集学校Instagram(@isis_editschool)

https://www.instagram.com/isis_editschool/

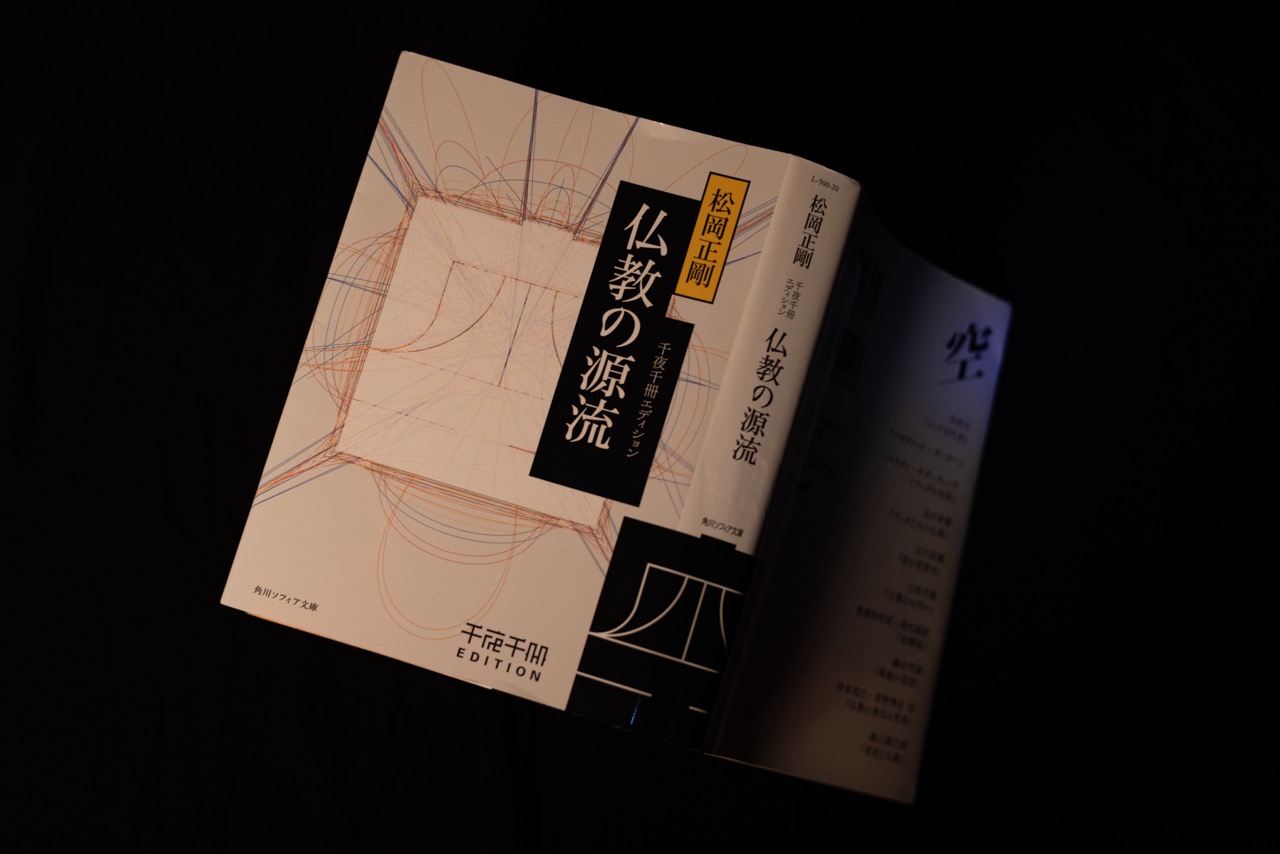

アイキャッチ画像:後藤由加里

おまけ

今回のアイキャッチ画像は撮り下ろしで挑戦しました。自然の中で撮ろうか、多重露光で撮ろうか、数日悩んだ挙句に表紙、背表紙、裏表紙に配置された3つの「空」を撮ろうと思いつきました。至ってシンプルなアプローチですが裏表紙の「空」をうっすらと浮かび上がらせるように工夫したのがポイントです。果たして吉と出たか凶と出たか。

Back Number

後藤由加里

編集的先達:石内都

NARASIA、DONDENといったプロジェクト、イシスでは師範に感門司会と多岐に渡って活躍する編集プレイヤー。フレディー・マーキュリーを愛し、編集学校のグレタ・ガルボを目指す。倶楽部撮家として、ISIS編集学校Instagram(@isis_editschool)更新中!

【Archive】エディスト・クロニクル 2019-2025

イシス編集学校に関するできごとを一年ずつ刻んでいくエディスト・クロニクル。あの日あの時、編集学校は何をしていた?遊刊エディストが創刊した2019年以降の軌跡を振り返ります。 2025 近年の読書離れに歯 […]

熊問題に、高市内閣発足。米国では保守系団体代表が銃撃された。 イシスの秋は、九天玄氣組 『九』、優子学長の『不確かな時代の「編集稽古」入門』刊行が相次いだ。11月にはイシス初の本の祭典「別典祭」が開催され、2日間大賑 […]

エディスト・クロニクル2025 #02 松岡校長一周忌 ブックウェアを掲げて

酷暑の夏、参院選は自公過半数割れで大揺れ。映画「国宝」は大ヒットした。 8月は、松岡正剛校長の初の自伝、書画集、『百書繚乱』と3冊同時刊行で一周忌を迎える。田中優子学長は近年の読書離れを嘆き、YouTube LIVE […]

エディスト・クロニクル2025 #01 田中優子学長、師範代になる!

新横綱の誕生に、米トランプ大統領の再選。米の価格が高騰する中、大阪・関西万博が開幕した。編集学校では、54[守]特別講義に登壇したISIS co-mission 宇川直宏から出題された生成AIお題に遊び、初めて関西で開 […]

写真というアウトプットにコミットする俱楽部 多読アレゴリア「倶楽部撮家」第3期目は、さまざまなものや先達から肖り、写真をより楽しむことをテーマにします。 第1期目の夏シーズンは、自身の幼な心からはじめ、お盆にはもう会 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。