巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。

デザインは「主・客・場」のインタースコア。エディストな美容師がヘアデザインの現場で雑読乱考する編集問答録。

髪棚の三冊 vol.1「たくさんの私」と「なめらかな自分」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

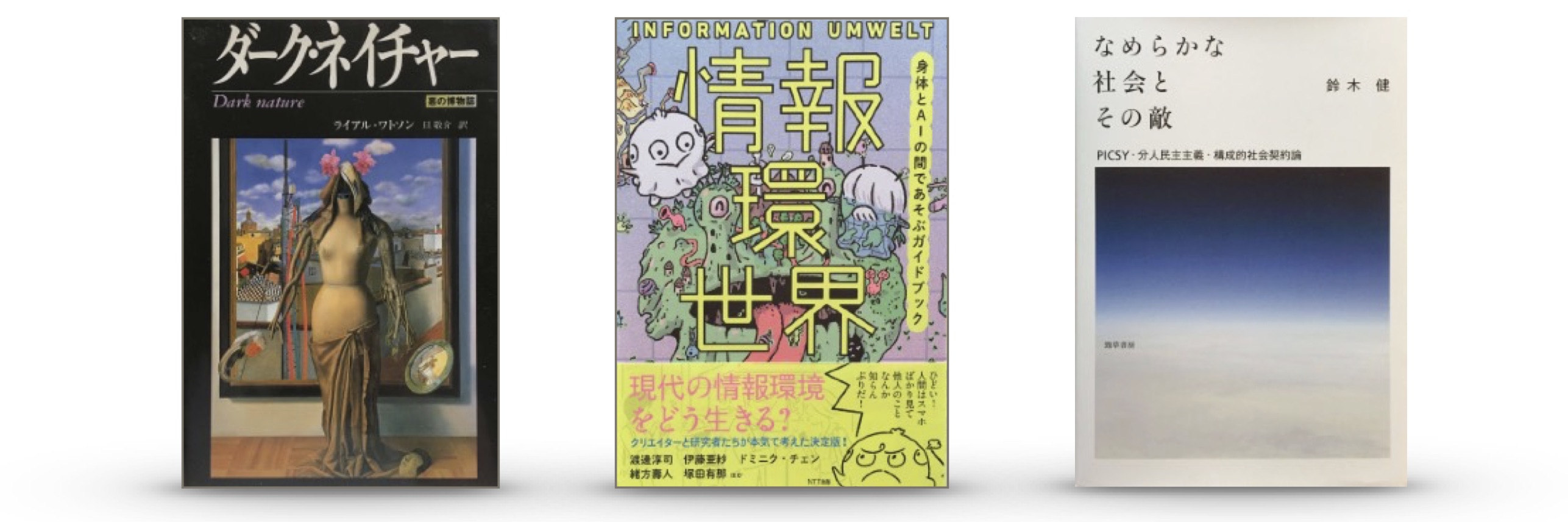

『情報環世界』(ドミニク・チェン他、NTT出版)2019年

『ダーク・ネイチャー』(ライアル・ワトソン、筑摩書房)2000年

『なめらかな社会とその敵』(鈴木健、勁草書房)2013年

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「自分」と「自分じゃない」の境界線

「主観的な自己像」と「客観的な人物像」との間の抜き差しならないダブルコンティンジェンシーについて、もう一つ違う視点を持ち込みながら考えてみましょう。

「環世界」という言葉があります。「環境」と似ていますがちょっと違います。(→千夜千冊0735夜『生物から見た世界』ヤーコプ・フォン・ユクスキュル)

たとえば昨今のエコロジカルなムーブメントは「地球の環境」をスコープに置いていますが、同じことを語ろうとするなら「ヒトの環世界」とか「クジラの環世界」という言い方をしなくてはなりません。

どちらも私たちを取り巻く全ての連なりについて言及しようとしているのですが、「環境」と言ったときのヒトやクジラは、システムを構成する要素としての構図が先行するのに対して、「環世界」と言ったときは、実際にそこで生きている個体から見た、ヒトやクジラにとっての世界像が主題となります。世界を客観的な視点から語るか、主観的な経験を語るかの違いと言えるでしょう。

トリが見る地平線をムシの目では感知できないように、全ての生物はそれぞれ固有の身体感覚に基づいて世界を知覚し、自分の特性を反映した独自の環世界の中で生きています。ネコとミツバチは互いの環世界を往来することができません。閉じた環世界の内側にいるからこそ知覚情報(インプット)と運動作用(アウトプット)が連環し、物事に意味や価値がもたらされるのです。

このことは、フィルターバブルの内側に安心や充足を感じる私たち人間にとって、それが生物的な本能であることを示唆しています。一人一人は【膜】によって守られながら共生し、それぞれが連鎖して【網】のように世界を織り成しているのですね。

ここであらためて注目しておきたいのは、動物が持って生まれた環世界にとらわれがちなのに対して、人間は比較的容易に異なる環世界へ移ることができる、もしくは未経験の環世界を想像することができるということです。私たちは何かを学ぶことで、それまでにいた環世界とは違う環世界に立って世界観を更新することができますものね。(←コレまさに「ワカルとカワル」!)

さてでは、どうして人間だけが「環世界間移動能力」を発揮できるのでしょう?

単刀直入に言えば、私たちの持つリーサルウェポンは「ことば」なのです。言葉は、個体に固有の主観体験を情報として外部化し伝達するプロトコルとして機能しています。たとえば、人に話すのもはばかられるくらいに微妙な感触をオノマトペに託してみたり、いわく表し難い些細な感情に不思議なネーミングを与えたりすることで、当て所なく取り留めのない思いが輪郭を得て他者と交換できるようになることを、編集稽古では体験することができるでしょう。

さらに加えてテクノロジーの進展は人間の知覚や運動機能を拡張し続け、今や私たちはリアルにバーチャルを重畳させた「情報環世界」と呼ぶべき世界を生きていると言えそうです。(『情報環世界』ドミニク・チェン他、NTT出版)

もちろん言葉やテクノロジーは万能ではありませんから、他者の環世界を完全に理解することはできません。けれど理解のための手筋をデザインすることなら可能です。アナロジーで連想を誘い、他者の動向をアブダクションし、創発を促すアフォーダンスを仕掛けるのです。

そうした試行錯誤の労力を費やしたとしても、私たちが互いの情報環世界を往来するのに、脚を羽根やヒレに変えるほどの長い時間は掛からないでしょう。

[髪棚の三冊vol.1]「たくさんの私」と「なめらかな自分」

1)「自分らしさ」を語るのは誰?

2)「自分」と「自分じゃない」の境界線

3)「自分」にとって「ちょうどいい」

4)なめらかな「自分」

深谷もと佳

編集的先達:五十嵐郁雄。自作物語で語り部ライブ、ブラonブラウスの魅せブラ・ブラ。レディー・モトカは破天荒な無頼派にみえて情に厚い。編集工学を体現する世界唯一の美容師。クリパルのヨギーニ。

一度だけ校長の髪をカットしたことがある。たしか、校長が喜寿を迎えた翌日の夕刻だった。 それより随分前に、「こんど僕の髪を切ってよ」と、まるで子どもがおねだりするときのような顔で声を掛けられたとき、私はその言葉を社交辞 […]

<<花伝式部抄::第21段 しかるに、あらゆる情報は凸性を帯びていると言えるでしょう。凸に目を凝らすことは、凸なるものが孕む凹に耳を済ますことに他ならず、凹の蠢きを感知することは凸を懐胎するこ […]

<<花伝式部抄::第20段 さて天道の「虚・実」といふは、大なる時は天地の未開と已開にして、小なる時は一念の未生と已生なり。 各務支考『十論為弁抄』より 現代に生きる私たちの感 […]

花伝式部抄::第20段:: たくさんのわたし・かたくななわたし・なめらかなわたし

<<花伝式部抄::第19段 世の中、タヨウセイ、タヨウセイと囃すけれど、たとえば某ファストファッションの多色展開には「売れなくていい色番」が敢えてラインナップされているのだそうです。定番を引き […]

<<花伝式部抄::第18段 実はこの数ヶ月というもの、仕事場の目の前でビルの解体工事が行われています。そこそこの振動や騒音や粉塵が避けようもなく届いてくるのですが、考えようによっては“特等席” […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。

2025-12-10

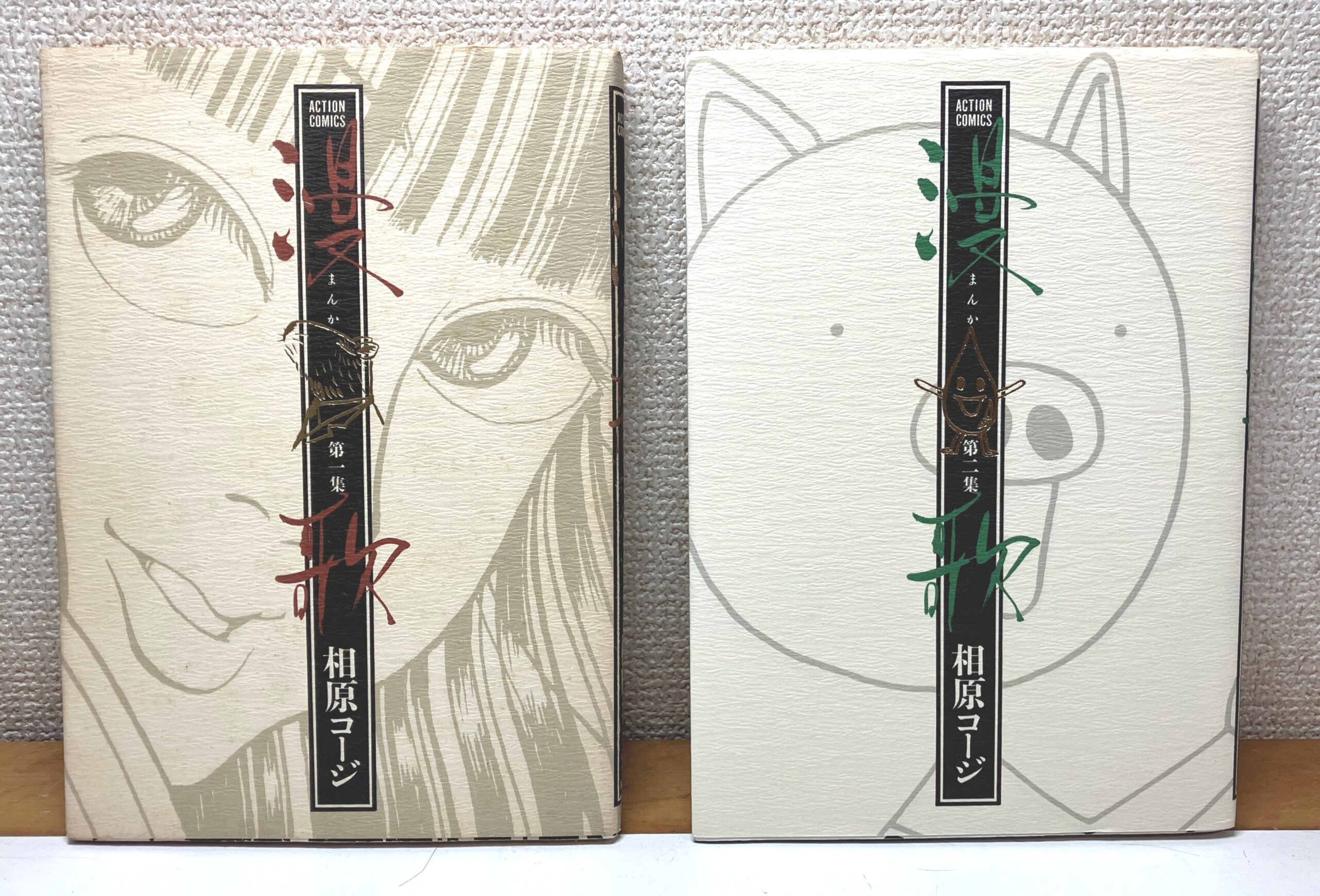

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。

2025-12-09

地底国冒険譚の主人公を演じ切った幼虫と灼熱の夏空に飛び立った成虫、その両方の面影を宿すアブラゼミの空蝉。精巧なエンプティボックスに見入っていたら、前脚にテングダニの仲間が付着しているのに気づきました。