棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

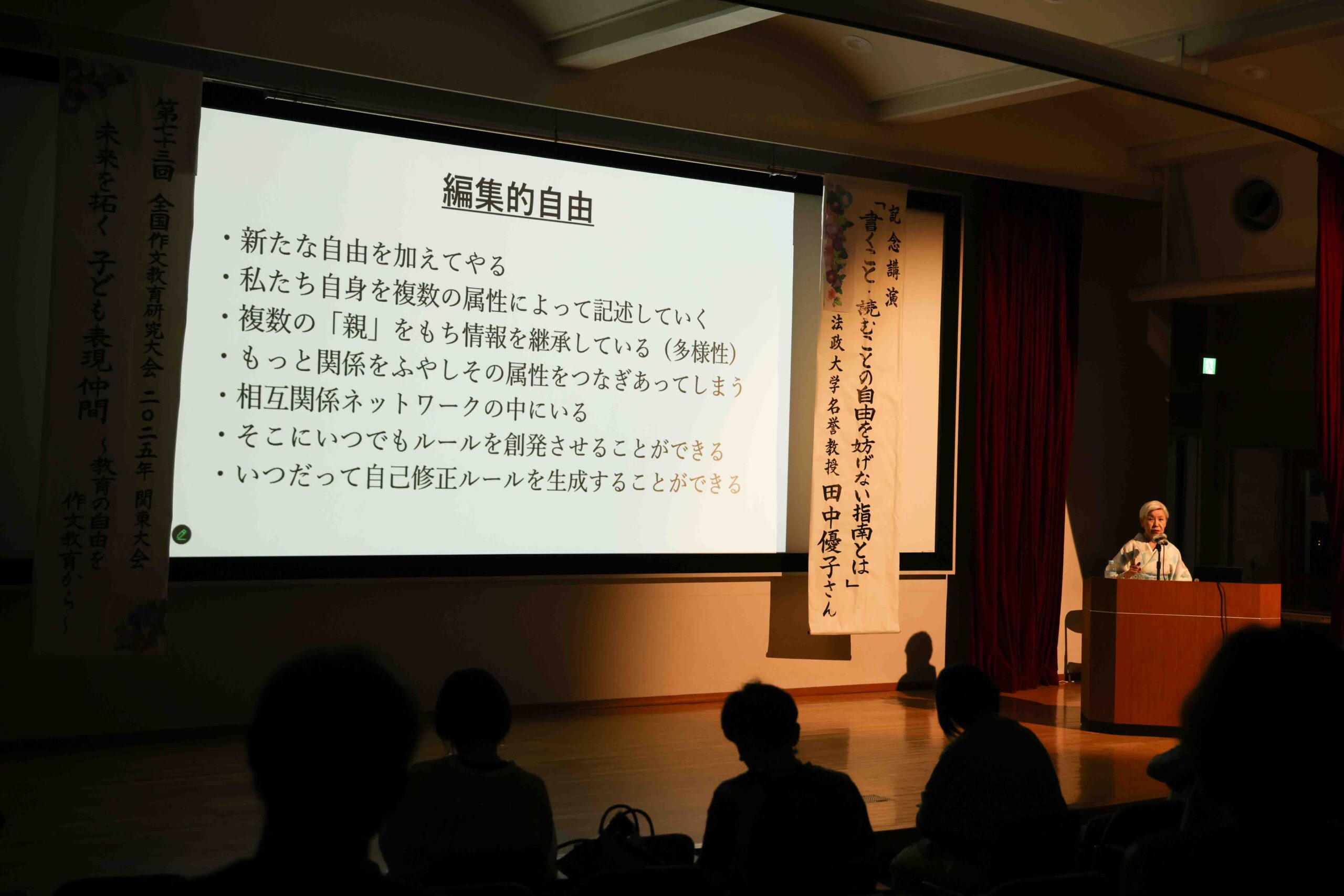

8月2日、第73回全国作文教育研究大会(主催:日本作文の会)で、イシス編集学校の田中優子学長による講演が行われた。

講演のテーマは、『書くこと・読むことの自由を妨げない指南とは』。聴衆は、全国から集まった、作文教育に関心のある小学校や中学校の先生約290名である。

イシス編集学校における「指南」と、学校教育の中の指導や添削は何が異なるのか。

講演の要旨を、「自由」「相互編集」「稽古」という3つのキーワードを切り口に、編集かあさん/よみかき探Qクラブ運営・松井路代が報告する。

桐朋小学校にて開催された第73回全国作文教育研究大会にて

■2つの自由

田中優子学長は研究者として長く高等教育に携わり、法政大学では2021年まで大学総長を務めた。並行して、イシス編集学校のすべてのコースを修了し、師範代として学衆の指南にも当たっている。

講演は、「自由」とはなんなのか、そして人が自由を獲得するにはどうしたらいいのかということから、口火がきられた。

自由には2種類ある。「編集的自由」と「自己決定の自由」である。

■編集的自由

まず「編集的自由」について、松岡正剛校長の著作『知の編集工学』第六章の一節を引用しながら、その正体とどうすればいいのかが語られる。

私たちは、この世界に投げ出された存在である。そして、ゼロからものを考えることはできない。生き物として、ある家族の一員として、日本人として、そのほか、数えきれないほどの情報を「親」として、すでに組織化された出発点を持っている。

・私たちは、そして、それらは、すでに名前がついている。

・私たち(それら)は、すでに記述されている。

・私たち(それら)は、すでに組織化されている。

・私たち(それら)は、とっくに何かと関係づけられている。

・私たち(それら)は、もともと制限をうけている。

では「自由に書く」「自由に考える」とはどのようにして可能になるのか。

例えば、名前がついているということは、名前に新たな自由を加えることができるということだ。それを「言い換え」たり、新たな名前をつけて遊ぶことで、自由が生まれる。

関係づけられているなら、新たな関係を見出していく。制限を受けているからこそ、そこにルールを創発させることができる。

『知の編集工学』松岡正剛、朝日文庫(編集かあさん家の本棚にて)

情報が情報を連れてくる仕組み、そしてルールが創発されていく構造を学んで、自分で情報にルールを加えていく方法を身につけることで、自由編集状態が実現していく。

イシス編集学校[守]コースの「ネーミング編集術」や「千本のワイン」といった言い換えのお題や、既存のゲームのルールを言語化し、再編集する「ルル三条」のお題はこういった構想に基づいて作られている。

■自己決定の自由

もう一つの「自己決定の自由」は、小さな時からの家庭や教室での経験がカギになる。

大きくなってから「好きに選びましょう」と言われても、自己決定力が身についていなければ選ぶことはできず、戸惑ってしまう。

子ども時代から、決める経験を積んでおくことが大切だと田中優子学長は強調する。

具体的な2つの方法は「自ら選ぶ習慣をつける」「自己肯定感を育てる」こと。

<今日はどんな服を着て、どんな靴を履くか><宿題をいつまでにするか><部屋はいつまでに掃除するか>、すべて子どもが決める習慣をつける。

自分で決めた目標や約束を守れた時、子どもは初めて「よし、やった!」と思える。自分で決めた目標を達成した時の自信によって、周りの環境に左右されない自己肯定感が育っていく。

「選ぶ習慣」と自己肯定感の両輪で、自己決定力は培われていく。

先生や親、家族の仕事は、子どもが、自分で決める環境を作ることだ。自己決定力は一朝一夕には身につかない。

■読書における相互編集

本を読んでいる時、私たちの脳の中では何が起こっているのだろう。

これは、子どもに読書をなぜ勧めるのか、どのように勧めるかの根幹に関わる大切な問いである。

田中優子学長は、読書するときに脳の中では「相互編集が起こっている」と話す。

著者が発信者で、読み手(生徒)が受信者なのではない。「読む」とは、読み手が、書き手が伝えたいことに「従う」ことではない。

本来の読書が起こっている時、脳の中では、著者と読み手の言葉が混ざり合って、新たな言葉が生まれていく。これが相互編集である。

言い換えれば、教科書の内容をただ受け入れるだけの読書には価値がなく、それを強いられた時、「読む」という行為は魅力を失う。

相互編集は、読み手が、本の中の世界に入りこみ、その中で歩き、出来事を体験し、何かを感じた時にこそ起こる。

誰もが、最初からスムーズに相互編集できるわけではない。では、どうしたらいいか。

大人ができることは、子どもが本を読んだ後に、「本の世界に入って、何を体験し、何を感じたか」を語ってもらい、聞く時間を作ることである。

子どもは体験したことを周りの人に話すことで、次第に相互編集が起こる読書のコツをつかんでいく。

著者の言いたいことを正確に要約する訓練を繰り返すだけでは、本当の読書のおもしろさに気がつけない。

■稽古と指南

イシス編集学校では、書くことを「稽古」する。

師範代は指導ではなく指南する。師範代の指南は、学校や塾の作文教育や添削指導とどう違うのか。

田中優子学長は、長く大学生の教育に関わってきたが、イシス編集学校で指南を受けた時には大きな驚きがあったことを率直に述べた。

「添削と指南はまったく違ったのです」。

スライドに、実際の[破]コース・5W1H編集術の回答が映し出された。師範代からの指南で、受容の言葉の後、Who(主語)を変えてみてはどうかという提案を差し出され、回答を全面的に書き直したと続ける。

主語を変えることで、創文で取り上げた場面の見え方ががらりと変わり、人物の内面を想像するきっかけになった。

現在の教育現場は、多くの場合、進級や進学などの試験にパスすることを目指す場となっている。試験で求められる文章の評価軸に基づいて、教師が評価、添削し、「正解」に近づけるための指導が行われる。多くの場合、生徒は受動的にならざるをえない。

聴衆が身を乗り出す雰囲気が感じられた。会場に集まった先生は「そうではない方法」を模索している方がほとんどだと想像できた。

回答と指南のやりとりでは、師範代は学衆の回答の奥にある方法を取り出して、評価する。その上で、別の見方で世界を見て、記述できること、それによって世界観を更新できることを示す。全身で感じとりながら、能動的に取り組むことによって、書く力を高めていくプロセスは、三味線などの稽古に通じるものがある。

「編集的自由」に向かう稽古は他者からあたえられる正解や到達点がなく、一生続く。

■師範代の役割

最後に、稽古の場における師範代の役割がより明確に語られた。

キーワードは「一緒」だ。

師範代は、学衆それぞれが向かう方向に一緒に顔を向ける。学衆がたとえ霧の中に迷い込んでしまったとしても、ともに歩きながら、必要な時に方向を指し示す。

三味線の師匠が最初は一緒に演奏して、だんだん自分が音を小さくしていくのと同じように、学衆が描きだしたい世界に入り込み、創文にどんな方法が使われているかを評価し、書きたいことを書くために必要な編集術を示す。学衆を動かす言葉を探し、タイミングや文体を工夫して届ける。

「能力の”ある・なし”は言ってはいけないのです」。

どんな人にも、どんな子にも、あらかじめ編集能力は備わっている。それをどのように拓いていくかという視点で接するのが指南だ。師範代という役割は、あくまで補助する存在でありながら、とても大事な役割を担っていると伝え、田中優子学長は講演を締めくくった。

■指南モデルを再び社会に

明治時代にeducation(教育)という言葉が入ってきても、稽古という言葉は消えなかった。

研究大会の冒頭では、未来を拓く作文教育への意気込みとともに、昨今の教育現場の変化や困難への言及があった。

編集かあさん家の長男は、明治時代以来の学制とは相入れないところがあり、師範代経験を応用したホームエデュケーションをして育った。先生の中にはそれをおもしろがってくれる方もいて、大いに助けてもらった。

学習者それぞれの学びを補助する師範代的な在り方が、社会の中で再び共有されることが必要だと感じている。先生に負荷がかかりすぎることなく、さまざまな「突起」のある子どもたちが、自由に生きるために必要な力を共に育める環境づくりにつながると確信している。

講演にはよみかき探Qクラブ書民・松井路代と得原藍(左)が参加した。終了後、イシス編集学校の本楼へ

写真撮影:後藤由加里

書影写真:松井路代

information

◆多読アレゴリア「よみかき探Qクラブ」活動中です。

2025秋ラウンジは9月1日スタート、メンバー募集中です。

お申し込みはこちらから

まずは情報を受け取りたいという方はエディット・カフェの子どもフィールドラウンジにご登録いたします。(無料)

◆編集かあさんシリーズ・バックナンバーはこちら

◆子ども向け・親子向け・大人向けワークショップや出張授業などに興味がある方はお問い合わせください。

◆子ども編集学校プロジェクトサイト

https://es.isis.ne.jp/news/project/2757

お問い合わせ kodomo@eel.co.jp

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

編集かあさんvol.58 高校生と行く上海(後編)ーネットと世界の複数性

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

編集かあさんvol.57 高校生と行く上海(前編)ーゲームと世界

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

編集かあさんvol.55 愛知で考えたこと〜秘密基地と擬き力

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2026/2/17更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2026年2月17日更新 【Arch […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。