鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

オールドメディアの崩壊危機

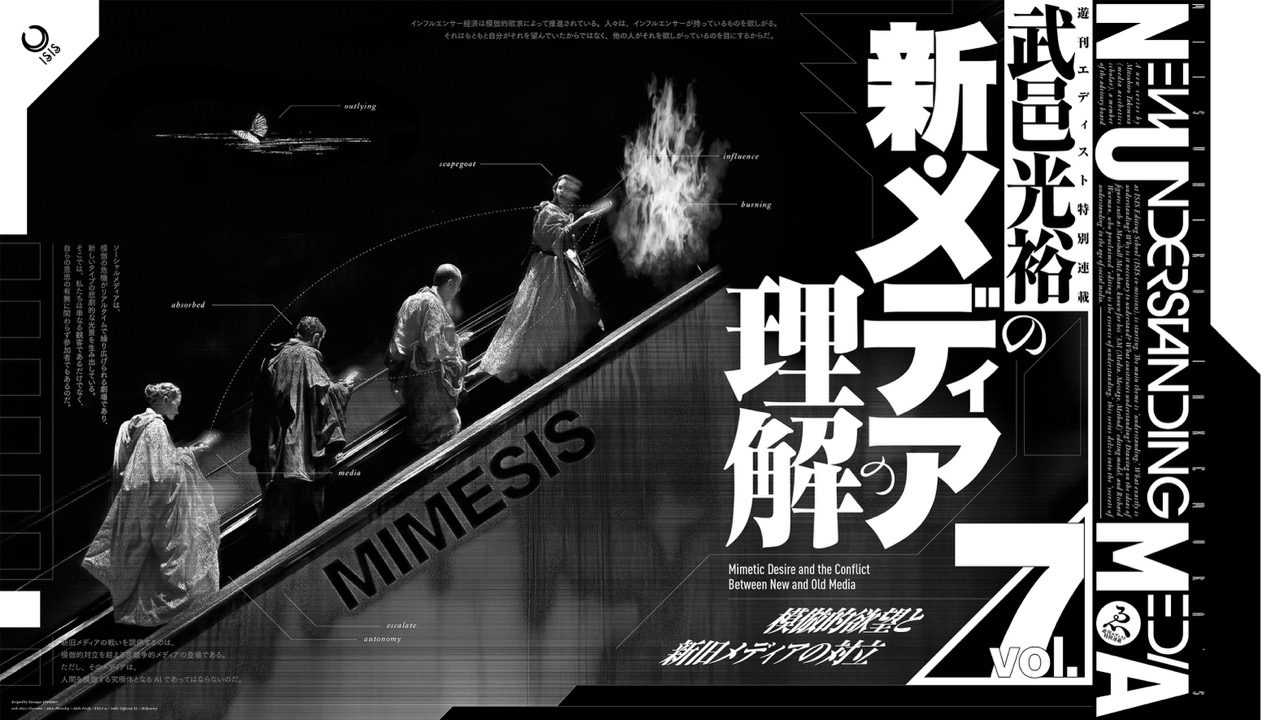

オールドメディアとニューメディアの対立は、大きな転換期を迎えている。互いの目指す目標は相手を黙殺することから、相手を模倣することに変化しているからである。テレビはYouTubeを模倣し、YouTubeもテレビを模倣する。テレビや新聞といったマスメディアの衰退を食い止めるために、テレビはソーシャルメディアの機能に近づき、新聞は米国で急成長しているSubstackなどの先駆的なジャーナリズムを、自身のメディアに組み込む以外、生き残りは不可能と思えるようになった。

日本でもオールドメディアが苦境に立たされているが、米国の状況は深刻である。2025年1月、CNNの最高経営責任者マーク・トンプソンは次のように述べた。「我々の目標はシンプルで、視聴者自身が移行しているプラットフォームにCNNの重点を移すことです。我々が、新しいプラットフォームへの視聴者の動向を、本当の確信と規模で追わなければ、我々の将来の見通しは明るくないだろう。」

ワシントンポストは昨年1億ドルの損失を出し、デジタル訪問者数は2023年11月の1億1,400万人から2024年11月には5,400万人に落ち込み、53%の減少となった。同時期に多くのオルタナティブ・メディアの規模は倍増したが、ワシントンポストのオンライン読者数は半分以下に落ち込んだ。

CNNは度重なるレイオフに続き、過去3年間で収益が4億ドル減少している。また、おそらく売却を見越して、最近オーナーのコムキャストから分社化されたニュース専門局のMSNBCも同様だ。しかし、存亡の危機を抱えたオールドメディアの新たな買い手は、57%も減少したケーブルネットワークの視聴者を取り戻す有効な戦略を立てる必要がある。

これらのオールドメディアは、過去の見慣れたコメンテーターによるアプローチよりも、より自由で、より新鮮で、より型にはまらない方法で、新しいメディア、特にソーシャルメディアのインフルエンサーを模倣しようとするだろう。視聴者は、もっと会話的でインタラクティブなものを求めており、公共の議論の全体的な風潮も変わってきている。オールドメディアは、できるだけ早くこの流れに追随する必要に迫れている。今のところ、それが唯一の実行可能な戦略なのだと思われているからだ。

一方、ソーシャルメディアはテレビの持つ一斉同報のリーチ力を望み、電波利権にアクセスすることを望むだろう。しかし、オールドメディアがニューメディアを模倣し、さらに互いが互いを「模倣」するとなれば、そこから生じる競争は日増しに激化する。この模倣的欲望と激しい対立の誕生を、人類史の根源的な規範として論じたのが『暴力と聖なるもの』や『欲望の現象学』などで知られるフランス生まれの米国の文芸批評家であるルネ・ジラール(René Girard、1923〜 2015)だった。

クリスティーヌ・オルスィニ 訳:末永絵里子『ルネ・ジラール』(白水社)

供犠論、欲望論はじめジラール思想を明快に語る格好の入門書。

ルネ・ジラールの模倣的欲望とInstagramの模倣文化

古代ギリシャ悲劇の分析、特に模倣的欲望、対抗心、スケープゴート化に関する理論を通して、ルネ・ジラールは、現代のソーシャルメディア全般の力学を理解するための不気味なほど正確なレンズを提示している。ジラールの古代悲劇に関する洞察が、Instagramのようなプラットフォームのデジタルな光景とどのように一致しているかを見てみよう。

ジラールは、人間は自律的に物事を望むのではなく、他者が望むものを模倣すると主張した。模倣は人間の自然的な特質であるが、二人もしくは2つ以上の勢力間に模倣(ミメーシス)のサイクルが生まれると、競争や対立につながると論じた。Instagramは、ユーザーが人気の高い美的感覚、ライフスタイル、そして願望を模倣することで成長してきた。

インフルエンサー経済は模倣的欲求によって推進されている。人々は、インフルエンサーが持っているものを欲しがる。それはもともと自分がそれを望んでいたからではなく、他の人がそれを欲しがっているのを目にするからだ。広告やマーケティングという詐術が、人々をコントロールする最も簡単な方法は、模倣したいという衝動を巧みに操作することなのだ。

私たちの欲望は模倣から生まれるため、模倣する相手と最も激しい衝突に陥る場合がある。私たちは他者が持っているものを欲しがり、その逆もまた同じだ。私たちが相手と争うとき、それは通常、私たちの間の違いが薄れつつあるときに強化される。

たとえば、移民に対する憎悪、および移民の地元民に対する憎悪は、両者が同じ地域に住み、以前存在していた障壁が取り除かれたときに増幅される。一方が他方のままでいることを拒否し、代わりに私たちの街路、私たちのレストラン、私たちの玄関先、または彼らが私たちに酷似して、他の場所にも現れることから生じていく。ジラールは、違いそのものよりも、違いの消失が競争的暴力の源であると指摘した。そして、完全な同一性ほど危険なものはないと指摘した。

模倣的欲望としてのトロイ戦争

トロイ戦争は、スパルタ王の妻ヘレネが客人であるトロイの王子パリスに誘惑され、パリスがヘレネをトロイに連れ帰るところから始まる。トロイ戦争の火種となったこの出来事は、模倣的欲望にほかならない。結局のところ、王子であるパリスは、望むなら誰でも手に入れることができたはずだが、彼が最も欲しかったのはスパルタ王の妻だった。

つまり、パリスがヘレネを望むのは、スパルタ王(メネラウス)がすでに彼女を手に入れていたからだ。パリスはただ無作為にヘレネに惹かれたわけではない。彼女はすでにライバル(メネラウス)に望まれ、妻となっていたからこそ、彼女を欲したのである。模倣的な欲望は対立を生む。なぜなら、複数の人間が同じものを欲しがるのは、必要に迫られてではなく、模倣に巻き込まれているからである。

ジラールは、この種の模倣的な対立こそが、歴史や神話における紛争の原動力となっていると主張した。つまり、パリスがヘレネを望んだのは、すでにスパルタ王が彼女を手に入れており、パリスの目には彼女がさらに魅力的に映ったからだ。これは、ジラールが「模範によって指定された対象」と呼ぶものである。実際、欲望の模倣的性質こそが、ジラールが人間社会で争いが起こりやすいと考える理由である。しかし、この地域的な紛争、またはより抽象的な暴力が、どのようにして制御不能な伝染へと発展していったのか、引き続き観察してみよう。

まず、ホメロスが語るイリアスの出来事がある。トロイの王子の行動に激怒したギリシャ人は、復讐と傷ついた名誉の回復のためにトロイを包囲する。そのために、ギリシャ人は英雄の大軍を編成した。最も有名なのは、アガメムノン、オデュッセウス、そしてもちろんアキレスである。

イリアスの物語は、アキレスの決断、つまりトロイ戦争で戦うかどうかについてである。重要なのは、ヘレネを盗んだパリスの兄弟であるトロイのもう一人の王子ヘクトールが、アキレスの親友パトロクロスを殺害することだ。そして、燃え上がる怒りに駆られたアキレスは、ついに戦争に加わり、ヘクトールを殺害する。もちろん、私たちがよく知っている物語では、最終的にアキレス自身がかかとを矢で射られて死亡する。つまり、相互の暴力は、たとえ参加したくなかったとしても、近づきすぎた人全員に感染する病気のようなものだった。

ソーシャルメディアは、私たちの「欲望のモデル」を過剰に可視化することで、模倣欲を強める。同僚や有名人が旅行したり、高級品を購入したり、特定のボディラインを実現したりするのを目にすることで、ユーザーは同じものを欲しくなるのだ。ギリシャ悲劇のように、登場人物間の模倣的対立(例えば、オイディプスと父アガメムノン、アキレスとアガメムノン)が破壊的な結果につながるように、ソーシャルメディア上の対立は、羨望、敵意、さらには現実世界での被害(例えば、ネットいじめ、社会的比較によるうつ病など)につながる可能性がある。

千夜千冊492夜ではルネ・ジラール『世の初めから隠されていること』(法政大学出版局)が取り上げられている。

キャンセル文化におけるスケープゴート化のメカニズム

ジラールによるスケープゴート化理論は、社会が集団的な緊張の原因をなす犠牲者を選び、模倣的対立の危機を解決する方法を説明する。ギリシャ悲劇では、しばしばこの力学が描かれている。オイディプスはテーベの疫病の責任を問われ、ペンテウスは『バッコスの信女たち』の中で引き裂かれ、イピゲネイアはギリシャ艦隊の航海のために生贄に捧げられた。

特定の個人や団体が社会的に不穏な発言や行動をした際に、SNSでの糾弾や不買運動などを行うキャンセル文化を儀式的な生け贄として、ソーシャルメディアは現代のデジタルなスケープゴートを生み出す。集団不安の原因としての人(セレブ、インフルエンサー、あるいは無作為に選ばれた個人)が選ばれ、集団的な怒りと社会的制裁という「生け贄」にされる。

ギリシャ悲劇は、暴力が伝染病のように広がっていく様を描いているが、オンラインでの怒りは模倣的に雪だるま式に増えていく。ユーザーは必ずしも個人的な信念からではなく、儀式的な糾弾に参加している他の人々を模倣して告発を拡大するケースも多い。

インスタグラムのディオニュソス的スペクタクル

ソーシャルメディア上のトレンドのバイラル性に関して、ジラールが生きていれば、今のInstagramのトレンドをミニ・ディオニュソス教のカルトと見なすだろう。美顔フィルター、バイラルダンスなど、個人は集団的な模倣に巻き込まれていく。

多くのインフルエンサーは急速に台頭するが、やがてフォロワーの反感を買い、失墜することも多い。インフルエンサーは現代の悲劇的英雄となる。彼らの軌跡はジラール的な分析における悲劇的人物、スケープゴートに似ている。かつては崇拝していた同じ群衆に、今度は犠牲にされるのだ。

ソーシャルメディアには模倣システムにおける個性の幻想や個人主義の神話がある。Instagramは自己表現を推奨しているが、逆説的に均質化をもたらす。人々は同じ美的感覚、意見、ライフスタイルを模倣するからだ。ジラールであれば、ユーザーは自分だけのオンライン上の人格を演出しているつもりでいるが、実際には模倣のループにはまり込んでいると指摘するだろう。

デジタル時代の悲劇としてのソーシャルメディア

ギリシャ悲劇が模倣の対立を暴力やスケープゴートへと導く先例とすれば、Instagramやソーシャルメディアは、デジタルで増幅され、より迅速な形式で、同じ力学を再現している。ソーシャルメディアは、模倣の危機がリアルタイムで繰り広げられる劇場であり、新しいタイプの悲劇的な光景を生み出している。そこでは、私たちは単なる観客であるだけでなく、自らの意思の有無に関わらず参加者でもあるのだ。

ジラール的な視点から、特定のケーススタディ、例えば、インフルエンサーのスキャンダル、バイラルトレンド、ソーシャルメディア文化における特定の悲劇的な没落などを掘り下げることで、オールドメディアがソーシャルメディアを模倣する際の最大の課題を見てみよう。

ソーシャルメディアはスケープゴート化を助長する。ジラールは、社会の危機をスケープゴート化が鎮静すると考えた。キャンセル文化、Twitterの暴徒、デジタル上の魔女狩りは、ジラールのスケープゴート化のメカニズムを反映しており、FacebookやX(旧Twitter)のようなプラットフォームは、こうしたバイラルな道徳的パニックによって繁栄している。ジラール的教訓に従えば、ソーシャルメディアは模倣的欲望を武器化し、経済の原動力に変える。模倣を最もうまく利用するプラットフォームが勝利する。

果たしてオールドメディアが生き残るための新たなフロンティアはあるのか?それとも激化する対立やスケープゴート化の果てに、オールドメディアが限定的に再生できる道が残されているのか?これは21世紀中葉に起こるメディアの革命を示唆している。オールドメディアでレイオフが繰り返されるたびに、代替プラットフォームに新規参入者が生まれる。古参のメディアは、意図せずして次々と新しい競合企業を育成し、立ち上げていく。

しかし、ここで問題なのは、現代のマイクロカルチャーの最大の潜在的敵(シリコンバレーの億万長者)でさえ、自らの生存のために非主流文化を必要としているということだ。つまり、この戦いの結果はすでに決まっている。あとは、どうやって、そしてどれだけ早く非競争的独占にたどり着くかだけだ。オールドメディアが模倣ではなく、独自の道に適応できなければ、それは燃え続け、新しい分散型コンテンツ・ネットワークに取って代わるだけなのだ。

ピーター・ティールの反競争的哲学

ルネ・ジラールの思想、特に模倣理論は、シリコンバレーの起業家やベンチャーキャピタリスト、特にピーター・ティールに多大な影響を与えてきた。ジラールの理論は、人間の行動を模倣、競争、対立という観点から説明しており、ティールはこの枠組みをビジネス戦略、競争、技術革新に適用してきた。

ジラールによれば、模倣的競争が生まれると、競争相手は本来の目標よりも互いに執着するようになる。オールドメディアとニューメディアの模倣的競争に懸念が生じるのもこの問題である。ティールは、この洞察をビジネス戦略に直接適用した。

「競争は敗者のためのもの」である。これは、投資家であるティールのビジネスにおける信念のひとつである。ティールは、模倣的競争は自滅的な戦いにつながるため、スタートアップ企業は直接的な競争を避けるべきであると主張した。「競争よりも独占を」を掲げるティールは、その著『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』(瀧本哲史、関 美和 他翻訳、NHK出版 2014)の中で、優れた企業は独占を築くことで競争から逃れることができると説明している。例えば、検索ではGoogle、ソーシャルネットワーキングではFacebookである。

しかし、起業家たちは互いに模倣し合うのが常である。ティールは、スタートアップの世界を模倣の戦場と見なし、創設者たちは革新を行う代わりに互いに模倣し合うと指摘した。例えば彼は、ライド・シェアリングやフード・デリバリーのスタートアップが同じようなサービスを乱立させると述べた。これは正しかった。ジラール的教訓に従えば、競争は単なる経済問題ではなく、破壊的な社会的力である。最高の企業は、他社が模倣できないほどユニークなものを創り出すことで模倣競争を回避するのだ

ルーク・バーシス 訳:川添節子『欲望の見つけ方 お金・恋愛・キャリア』(早川書房)

ジラールが提唱した「模倣の欲望」理論のエッセンスをわかりやすく解説。帯文はピーター・ティール。

予言的なアウトライングとしての創業者の力

ジラールの研究は、スケープゴートやアウトサイダー(当初は社会から拒絶されるが、後に深い真実を明らかにする人物)を頻繁に分析していた。(例えば、オイディプス、イエス、ソクラテスなど)これらの人々こそ、アウトライング(Outlying:型破り)であり、ジラールから多大な影響を受けたティールは、優れた起業家を同様に捉えている。

これがティールの投資戦略にどう影響するか?ジラールがスケープゴートを社会変革の中心的な存在と捉えていたように、真に変革をもたらす創業者はしばしば社会から疎外された存在であるとティールは考えた。イーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグ、そして「逆張り」の創始者ともいえるティールは、主流とは異なる考え方を持つ人々に投資している。イーロン・マスクは初期の「テスラ」で嘲笑され、ザッカーバーグは社会的に不器用なプログラマーであったが、両者とも後に業界全体を再形成した。

シリコンバレーは宗教的な物語でもある。ティールは、新興企業は救世主的な構造に従うと述べており、そこでの創業者は、悲劇のヒーローのように模倣の力と戦い、まったく新しいものを創造する。つまり、最高の創業者は、模倣の誘惑に抵抗するアウトライングな人間なのだ。

インフルエンサーやソーシャルメディアの有名人が新たなエスタブリッシュメントとなれば、人々がより本物で独立したものを求めるにつれ、彼らもまた燃え続ける。メディアにおけるバーニング・サイクルは、有効なメディアモデルが次々と台頭し、支配し、腐敗し、最終的に破壊されていくことを反映している。真の疑問は、燃え尽きた灰の中から次に何が台頭するかである。新旧メディアの戦いを調停するのは、模倣的対立を超える非競争的メディアの登場である。ただし、そのメディアは、人間を模倣する究極体となるAIであってはならないのだ。

アイキャッチデザイン:穂積晴明

図版構成:金宗代

▼武邑光裕の新・メディアの理解

新・メディアの理解⑦ 模倣的欲望と新旧メディアの対立

新・メディアの理解⑥ テクノポリー(技術支配)への対抗文化は可能か?

新・メディアの理解⑤ ソーシャルメディアが承認欲求とカリスマを増幅する理由

新・メディアの理解④ 紙の書物は消えず、書店に人々が戻ってくる理由

武邑光裕

編集的先達:ウンベルト・エーコ。メディア美学者。1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまで、デジタル社会環境を研究。2013年より武邑塾を主宰。2017年よりCenter for the Study of Digital Life(NYC)フェローに就任。『記憶のゆくたて―デジタル・アーカイヴの文化経済』(東京大学出版会)で、第19回電気通信普及財団テレコム社会科学賞を受賞。基本コース[守]の特別講義「武邑光裕の編集宣言」に登壇。2024年からISIS co-missionに就任。

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

武邑光裕の新・メディアの理解⑩ ポスト・メディア時代の「作者」の行方

ロラン・バルトと「作者の死」 作り出すこと、生産すること。消費し、受容すること。長い間、前者(生産)は創造的で主体的であると考えられ、後者(消費)は受動的で、非主体的であると考えられてきた。つまり、消費(後塵を拝すること […]

意識の難問 1998年、神経科学者のクリストフ・コッホと哲学者のデイヴィッド・チャーマーズは、意識の科学的解明に関する注目すべき賭けを行った。コッホは、25年以内(2023年まで)に科学が意識の根底にある「明確な」神経パ […]

武邑光裕の新・メディアの理解⑧ 人工汎用知能(AGI)は「可能」なのか?

人間による人間の利用 サイバネティクスの提唱者で知られる米国の数学者ノーバート・ウィーナー(Norbert Wiener, 1894〜1964)は、主著『GOD AND GOLEM Inc.(「神とゴーレム社:サイバネテ […]

武邑光裕の新·メディアの理解⑥ テクノポリー(技術支配)への対抗文化は可能か?

マクルーハンとメディア形式 マーシャル・マクルーハンは、20 世紀半ばの世界を大胆に分析し、テクノロジーが人類をどこへ導くのかという予言的なビジョンを提示した。以下は、マクルーハンの 1964 年の著書『メディアを理解 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。