鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

ちょうど10年前、[離]の太田香保総匠のピアノの話に触発されて、子どもの頃に習っていたピアノレッスンを再開した。そのことを松岡校長はことのほか喜んでくれて、何かの機会で会うたびに「最近どう、やってる?」と話しかけてくれた。ピアノを弾くジェスチャーをしながら、笑顔で「今度聴かせてよ」という。笑ってごまかしていたが、2年前の年末に、突然その日がやってきた。

初めて校長に聴いてもらった曲は、グリーグ作曲「ホルベアの時代から」だ。椅子に座ると、ピアノの向こうの正面に顔が見えた。緊張のあまり、指が震えて暴走して、冒頭から玉砕しそうになる。そのとき、校長はふらりと椅子から立ち上がり、わたしの背後へ、弾いている姿を見に来た。視界からは消えたが、玉砕状態がまるわかりである。

ふっと了解した。校長は、上手な演奏を聞きたいわけではない。人と方法が混じるように、人と曲が混じったところを聞きたいのだ。失敗も緊張も何もかもひっくるめて、私の演奏を聞いてくれている。そういう現場に、居合わせてくれているのだ、と。

翌年はドビュッシーの「亜麻色の髪の乙女」と「パックの踊り」を弾いた。ドビュッシー、合っているよ、と言われて嬉しくて、もうしばらくドビュッシーを続けることを決心した。

松岡校長と最後に言葉を交わしたのは、今年の1月に本楼で行なわれた多読ジムSP「鴻巣友季子を読む」のオープニングセッションの休憩時間だ。いつもより弱々し気な足取りでやってきて、だいぶゆっくりした口調で「ピアノを弾いてほしい」という。部屋? 一時間? 瞬時にわたしのアタマの中にたくさんの疑問符と連想される言葉が浮かんで広がり、どこで、どうやって、レパートリーはそんなにないのにどうしよう、とおろおろしながらできない言い訳を探しにいく。

ちょうど人が来たので、はっきりとしたお返事をせず、場所を譲った。同時に、どうやって、何を弾こうか、曲の順番や構成はどのように組み立てようか、と次々と構想がふくらんでいく。今となってはわからないけれど、何かを聞き違え、わたしが思い込んで勝手に焦って妄想を広げていたのかもしれない。

そのときの校長は、元気なさげだった。だったら、光の粒が舞うような明るい曲を聴いてもらいたい。そうだ、ドビュッシーの「アナカプリの丘」にしよう。次に会ったときには、聴いてください、とわたしのほうから声をかけよう。それから、言いそびれていたお礼を忘れずに伝えよう。手帳にもメモした。

けれど、その機会は訪れなかった。

校長を失ったこの世界はぽっかり大きな穴が開いたようだけれど、それでも私は、この曲だけは相変わらず校長に聴かせたいと思ってピアノを弾いている。この世の外の、もうひとつの空に、たったひとつの音でもよいから届きますように、と。

イシス編集学校 師範 福澤美穂子

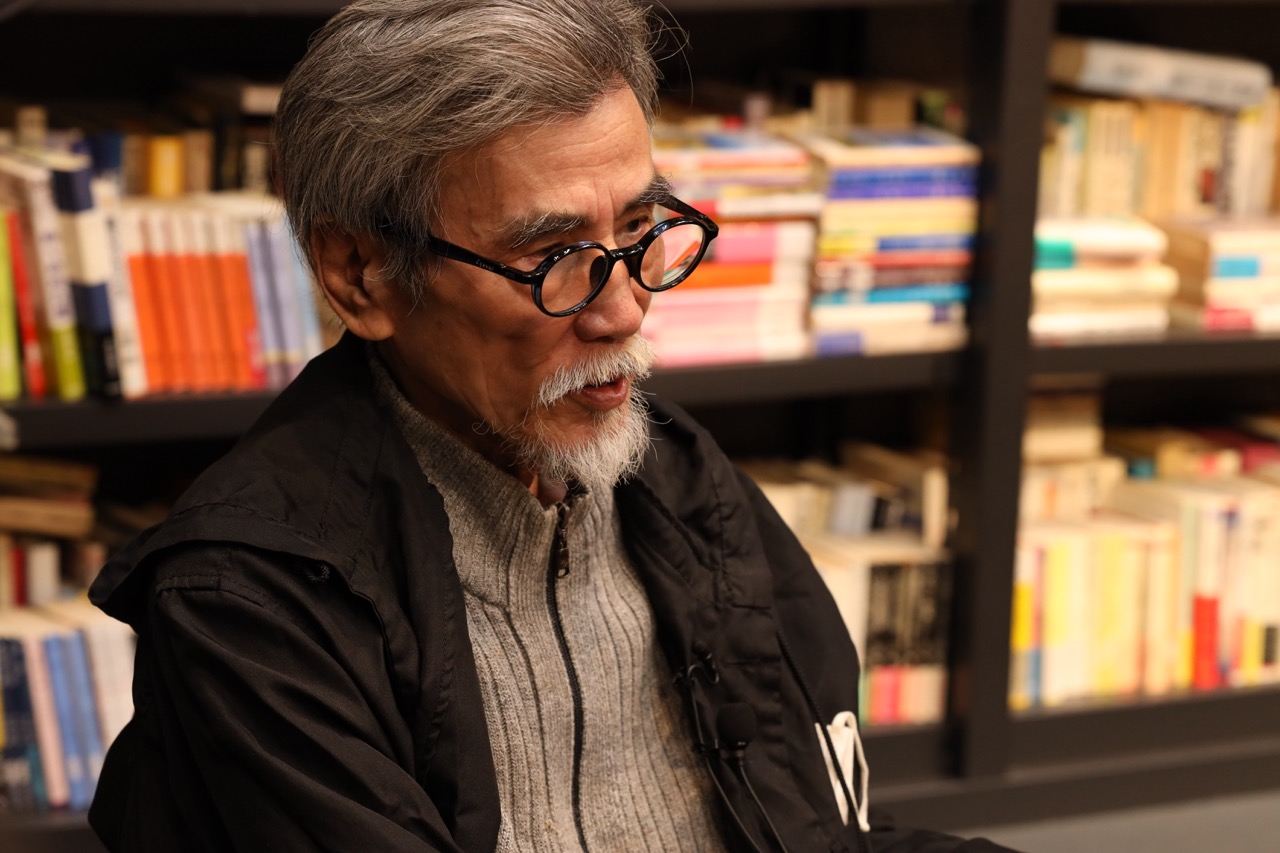

(アイキャッチ写真 後藤由加里)

福澤美穂子

編集的先達:石井桃子。夢二の絵から出てきたような柳腰で、謎のメタファーとともにさらっと歯に衣着せぬ発言も言ってのける。常に初心の瑞々しさを失わない少女のような魅力をもち、チャイコフスキーのピアノにも編集にも一途に恋する求道者でもある。

感門之盟のハイライトは教室名発表(冠界式)だ。お楽しみの一つに音楽がある。 88感門では、作曲家の上杉公志、ピアニストの瀬尾真喜子が音楽を担当した。この二人は多読アレゴリアの「音づれスコア」の運営も行なって […]

三人の審査員の意見は見事に割れた。それでも三人の合議で選ばれたグランプリは夕刊ちぐはぐ教室の佐藤玄さんの「ブランコのミュージアム」。本日午前中もブランコに乗ってプレゼンに備えた佐藤さんであったが、優勝を知らされた瞬間は茫 […]

2025年4月5日、伝習座に続き、55[守]纏界式が行われた。先日の感門之盟の冠界式で真新しい教室名を手にした師範代は、教室名をコンパイル&エディットして世界観を深め、A4一枚に教室のイメージを凝縮したフライヤーを作成す […]

黒の服に白色っぽいズボンのすらりとした眼鏡の若者が豪徳寺駅に立っている。頭文字A教室の笹本直人師範代だ。7月13日土曜日午後14時40分。事前の案内で時間だけ伝えて日付を忘れるというハプニングがあったものの、なんとかこ […]

関東地方が梅雨明けした日、53守の夜空に3つのオンライン汁講の星が輝いた。そのひとつが、第一回進塁ピーターパン教室汁講。約2時間のあいだに5人の学衆が出入りした、自由な往来の汁講である。総山師範代は、あらかじめ組んでい […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。