-

【追悼】松岡さんとの顕冥Q&A

- 2024/09/10(火)09:00

-

今、松岡さんと交わしたいくつかのQ&Aがおのずと思い出されます。中途半端が大嫌いな松岡さんに質問をするのは、勇気のいることでした。「きみたちの質問はまだまだ浅い。ぐーっと深いところに潜ってそこからくぐり出てきたような質問が無い」とたしなめられたこともありました。

思い出深いのは、『プラネタリーブックス 存在から存在学へ』にある、精神と物質について書かれた一文をめぐるやりとりです。

「精神と物質という考え方は、いま対立しているというか、並列しているものですね。いつ頃からかわからないけれど、少なくとも古代中国、古代インドの時代からそうなってきているわけです。しかし、この並列のトリックから脱出しないといけない。どのようにしてか。よく聞いてください。身体は自然史の一部である物質だというふうにおもう精神があることによって、精神が物質化を受けている、ということなんですよ」(92ページ)

工作舎から1979年に出た本です。この文章について現在どのように考えているのかを、どうしても知りたい。2010年頃、感門之盟が終わった時に思い切って質問しました。

「あの文章について、今はどのようにお考えですか」

控室に戻ろうとしていた松岡さんは歩きながらうつむき加減にぽつりと答えてくれました。

「ずっと考えている。今は、精神と物質はコンティンジェントになっていると思っている。それも何重にもぐるぐるになったコンティンジェント」

その表情は厳しかったです。まだまだ潜れていないのだなと思い、背筋が伸びました。

ありがたいことに、松岡さんの本の編集にかかわらせてもらう機会を二度いただきました。2021年の『うたかたの国』と、今年5月に上梓された近江ARSの『別日本で、いい。』です。『別日本』の編集過程で、私は写真の見方を全然わかっていないことに気づきました。編集会議の合間に、写真について率直に尋ねました。

「写真の見方がわかりません。写真の良し悪しがわかりません。どうしたらよいでしょうか」

「自分で調べなさい!」と、一喝されるかと思いましたが、丁寧に教えてくれました。

「いろいろな人が写真について書いているが、まずは飯沢耕太郎を読むといい。でも、それだけではだめ。スティーグリッツって知ってる? アルフレッド・スティーグリッツ。画家のジョージア・オキーフの旦那。写真はスティーグリッツを機に変わる。彼がわからなければその後の写真家のこともわからない。彼の影響でF.64という写真家集団が出て、被写界深度やフォーカスによって野菜のピーマンがまるで女体のように見える写真が生まれる。写真だけじゃなくて、アートもわからないといけない。たとえばフランシス・ベーコンとか。ファッションもわからないといけない。能五十番という言葉があるように、写真も同じで、写真集を50冊読むと見えてくるものがある」

言われたように読んでみました。写真がわかったとは到底言えませんが、おかげさまで写真を見ることは大きな楽しみの一つになりました。

最後の質問は、今年4月29日の近江ARS TOKYOの夜。無事に会が終わり、打ち上げも済んだ後、あのふわふわしたやわらかい手と握手をする機会があったので、いつか聞きたいと思っていたことの一つを咄嗟に尋ねました。『別日本』の中には、松岡さんの書いた「琵琶湖羯諦」(339ページ)があります。計48枚の琵琶湖写真の一枚一枚に、「風をいたみ……」「 樹枝はいずくに依らん」などと漢詩風の詞葉を添えたビジュアルページです。

「あの詞葉は、縦から読んでも、横から読んでも、どちらの順番に読んでも意味が通るように作ってあるんですよね?」

「そうだよ」

にこにこしながら、こともなげにそうおっしゃったのが忘れられません。

松岡さんが「ここで最後の仕事の荷を解かなければならない」と確信した近江ARS。大きなテーマの一つは、慈円の『愚管抄』にも出てくる「顕と冥」です。見えるものと、見えないもの。このテーマから、私はしばしばドイツ・ロマン派のノヴァーリスの言葉を連想していました。

「すべての見えるものは、見えないものにさわっている。聞こえるものは、聞こえないものにさわっている。感じられるものは、感じられないものにさわっている。おそらく、考えられるものは、考えられないものにさわっているだろう」

これを私になりに別様に言い替えてみると、すなわち、ネルソン・グッドマンの『世界制作の方法』よろしくバージョンを作ってみると、こうなります。「会えるということは、会えないということにさわっているだろう」。もし、そうであるならば、逆も真なりで、「会えないということは、会えるということにさわっているだろう」と言えると思うのです。たとえば、本居宣長の死後に弟子入りした平田篤胤が「没後の門人」を自称したことや、芭蕉が五百年もはるか昔の西行を慕ったことは、会えないことを乗り越えていると思うのです。

そう思うのですが、松岡さんはどう思いますか。

もう一度質問をしてみたいものです。

松岡さんにはたくさんの美学があったけれども、尾学(びがく)もありました。それに肖って、最後に歌の尾っぽを一つ添えます。歌人でもあった慈円が、頼みにしていた甥の藤原良経を失った時に作った挽歌です。

これぞこの世のことわりと思へどもたぐひなきにはねをのみぞなく

(別れはこの世のことわりとはわかっているけれど、たぐいなき人との別れにはひたすらに泣けてくる)

慈円の悲しみは時を超え、今われわれの隣で一緒にしているかのごときです。

数学者であり仏教にも詳しかった岡潔が『一葉舟』におもしろいことを書いています。

「明治以後、日本人は西洋の物質主義の中に住んで、人は死ねばそれきりとしか考えられなくなったようであるが、明治以前の日本人はそうは考えなかった。特に典型的な日本人は、日本的情緒の中から生まれてきて、その通りに行為し、またそこへ帰っていく。それを繰り返す、と思っていたらしい。私もそう思っている」

そこから生まれて、そこへ帰る。ここにおいて隣人への〝あはれ〟が生まれる。芭蕉はその消息を掬い取って、「秋深き隣の人はなにするぞ」と詠みました。松岡さんはいま何をされていることでしょう。

1977年に野尻抱影と稲垣足穂の両翁を追悼した「遊」の臨時増刊号のコピーは、「われらはいま、宇宙の散歩に出かけたところだ」でした。松岡さんに手向けるのであれば、こう綴りたい。

「われらはいま、編集の宇宙でいないいないばあをしているところだ」

米山拓矢(編集屋)

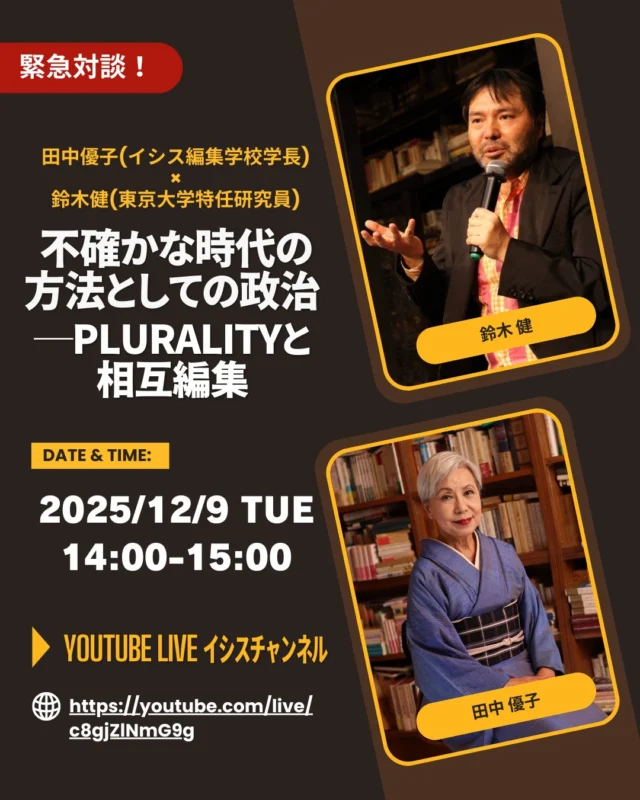

![【W刊行記念|田中優子×小倉加奈子トーク】

不確かな時代に“確かな学び”を知る二人が語る

日時 :2026年1月21日(水)19:30~21:00

登壇者:田中優子(イシス編集学校学長、法政大学名誉教授)

小倉加奈子(イシス編集学校析匠、順天堂大学医学部人体病理病態学教授)

会場 :ジュンク堂池袋本店、オンライン配信

◎イベント内容

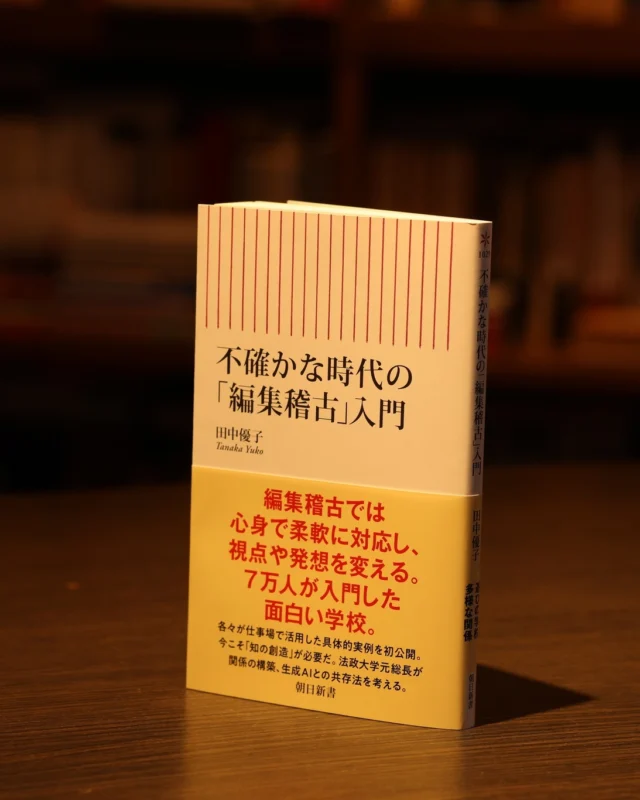

昨年末にそれぞれ新著を発刊した江戸文化研究者の田中優子と順天堂大学病院・病理医の小倉加奈子。専門も世代も異なる二人にはある共通点がある。編集工学者・松岡正剛が創立した“インターネット上の方法の学校 ”イシス編集学校の守・破・離コース全てを修了していることだ。[離]コースでは小倉が指導者で、田中はその生徒だった。

生成AI時代に必要な「確かな学び」とはどのようなものか。人が本来もっている能力を存分に発揮し活躍できるようになる学びは、どのようにして生まれるのか。これからの知や書物はどうあるべきか。さらに2024年に逝去した松岡正剛はなぜ編集工学という新たな方法を提唱したのか。『不確かな時代の「編集稽古」入門』では語られなかった編集術の応用、実践、核心、秘密まで、二人の女性リーダーが縦横無尽に語ります。

▼お申し込みは以下から。

ジュンク堂池袋本店会場参加、オンライン参加、書籍付など5種類のチケットがあります。

https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-260121

#イシス編集学校

#田中優子

#小倉加奈子

#不確かな時代の編集稽古入門

#細胞を間近で見たらすごかった](https://edist.ne.jp/wp-content/uploads/sb-instagram-feed-images/615886805_1538642561601741_1631433692304388496_nfull.webp)