ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

指南とは他力と共に新たな発見に向かうための方法です。豪徳寺が多くの観光客で賑わっていた2月22日。14名の参加者がイシス編集学校花伝所のエディットツアーに集い、編集ワークやレクチャーを通して「師範代」というロールの一端を垣間見ました。

ツアーのガイドは、42期花伝所の指導陣と花伝所を修了したばかりの次期師範代たち。配信カメラを担当した師範の森本康裕が当日の様子をレポートします。

◆「ないもの」がその人を際立たせる

林朝恵花目付が口火を切りエディットツアーが始まった。本楼のモニターにはツアー参加者、次期師範代、師範達の顔が並ぶ。2時間という短い間とはいえ、この場に居合わせた縁は大切にしたい。渋谷菜穂子師範のナビによるアイスブレイクとして、「部屋にないものを使って自己紹介する」というお題が出された。

星がない・噴水がない・車がない・テレビがない・静寂がないなど、次々に挙がる「ないもの」。そしてそれらがない理由から、個々人の人となりが引き寄せられる。

自分の部屋にはあるものより「ないもの」の方が多い。星の数ほどある「ないもの」から何を選び取るか、そこにその人ならではの編集があらわれる。

渋谷師範は枯山水を例に出しながら型としての「ないもの」を語る

◆花伝所は世阿弥に肖る

平野しのぶ花目付は、「編集とは何か」というイシス編集学校の大元となる問いからスタートし、それを「方法の自由」と「関係にかかわるもの」と説いた。辞書に書かれている「編集」とは異なり、その意味は広大である。インプットとアウトプットの間にあるものすべてが編集なのである。

では、編集学校の師範代たちは、師範代になるために花伝所で何を学んでいるのか。平野花目付は『花鑑』をもちいながら、花伝所で行われる演習が世阿弥の編集スタイルに肖っていることを「離見の見」と共に述べ、他力(他者)との相互編集にも「型」があるとあかした。師範代はそれを方法として身につけているのである。

他力の編集術の秘密は花伝所にある

◆指南は可能性を開く

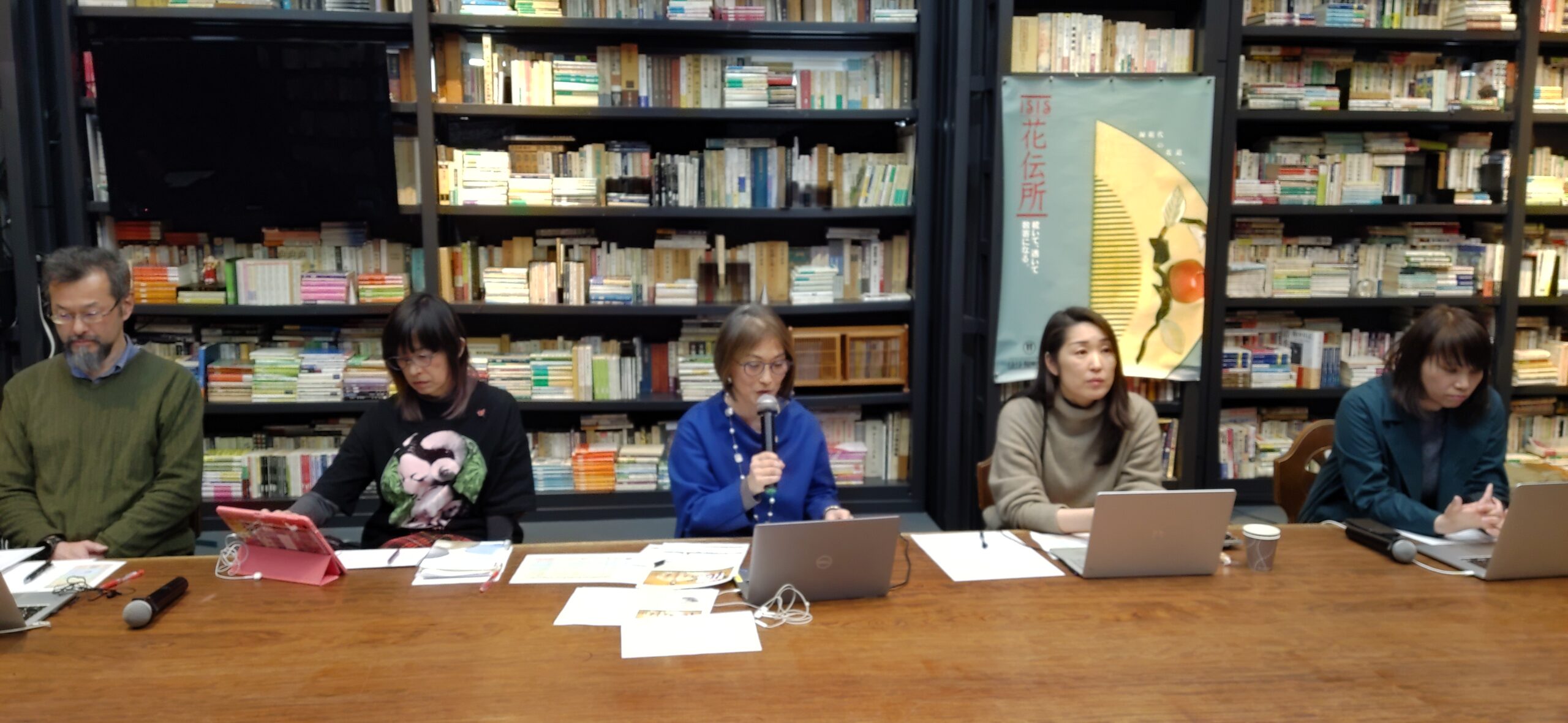

ツアーのメインディッシュとなる「指南擬き」ワークは、 吉井優子師範、堀田幸義師範、齋藤成憲師範、新垣香子師範により進められ、参加者たちは[守]で稽古されている実際のお題と回答を使いながら「指南とは何か」を体感した。

回答を眺めながら、師範から次々に投げかけられる問いに応じ、「回答者はどのように考えたか」「なぜ自分はそう捉えたか」を言葉にしていく。それらを師範が受け取り指南として書きあげる。

師範代はこれを一人でやっていくのである。師範代にとって学衆からの回答は、他力によりもたらされた世界の断片である。ただ感じたことを表に出すだけではなく、師範代として「発見する目」を持ちながら指南することで新たな可能性が開いていくのである。

ツアー参加者は4人の師範と共に指南を体験した

◆師範代たちは語る

ツアーも終盤に差し掛かり、次期師範代たちが自身の花伝所体験を近くて遠い昔を思い出すように語る。

加藤万季師範代

花伝所に入伝するのは迷っていたが、破の3倍くらい大変だった。修了して感じたのは、守の時何もわかっていなかったことと、学衆と師範代では見える景色がまったく違うこと。日ごろ接する情報に対する感度が180度変わった。大変だったがやってよかった。

松山香織師範代

花伝所という場の力を感じた。それに引っ張られてここまで来ることができた。これは実際に居合わせないと体験できないことだった。師範や道場仲間にも熱量高く向き合ってもらったが、そういう場は社会人になってからはなかなかない。迷っていると思うが信じて飛び込みさえすれば何とかなる。花伝所の仕組みと方法がそうなっている。

また、田中優子学長と同じ入伝生として学べたことも大きく、「自己の在り方は関係の中でしか成り立たない」という言葉が特に印象に残っている。自己が関係の中でしか成り立たないのであれば、関係を多様に発見していく編集こそが自分の世界を広げていくことに繋がると感じた。

辻志穂師範代

正直しんどかったが、今振り返ると守破花と受講してきた中で花が一番おもしろかった。演習中は必死だったが、これまで受講した講座より人との繋がり方が強く感じられ、内面の変化も大きかった。

社会人や母親であればこうあるべき、というロールに自分を当てはめることを求められることが多いが、花伝所では自分のらしさの中に型やロールを通すことで自分と他者との関係を違う見方で見る。そういった学びができたのが幸せだった。

長池直之師範代

花伝所での演習を経て日常にも変化があった。元々せっかちで話を最後まで聞かないことが多かったが、最後まで受け入れて聞くことを大切にするようになった。それは花伝所で学んだ「受容」があったからこそ。

教室でいろいろな回答と出会う。その回答の背後には学衆の方針や編集がある。それを読み取ることができるようになり、花伝所の方法が身体化しているのを感じる。花伝所は例えるなら陸上競技の花形である100メートル走。花伝所も編集学校の花形と言える。走り切った後に編集の半径が一層広がっていくのを感じた。

師範代は「何かを教える人」ではありません。関係線を引く人であり、繋ぐ人であり、間を発見する人です。

情報はひとりではいられない。

何がそうさせているのか。その方法を体得し、自己と他者の見方にコペルニクス的転回を起こす場が花伝所です。

文:森本康裕

写真:林朝恵、森本康裕

第43期[ISIS花伝所]

【ガイダンス】2025年4月20日(日)

【開始日】 2025年5月10日(土)

【受講期間】 2025年5月10日(土)〜2025年7月6日(日)

申し込み・詳細はこちらから。

―――――

未入門の方は、まずは[守]へ

第55期[守]基本コース

【稽古期間】2025年5月12日(月)~2025年8月24日(日)

申し込み・詳細はこちらから。

森本康裕

編集的先達:宮本武蔵。エンジンがかかっているのか、いないのかわからない?趣味は部屋の整理で、こだわりは携帯メーカーを同じにすること?いや、見た目で侮るなかれ。瀬戸を超え続け、命がけの実利主義で休みなく編集道を走る。

うかうかしていると、足音はいつの間にか大きくなっている。かつては映画の中か夢物語かと思っていたAIが、日常にあるものとなった。 何度かの冬を経て春を迎えたAIに対し、人はどう受け止め、どう考えるのか。好奇心と探求心を […]

感門之盟や伝習座などのイベントで、テクニカルのすべてを担う黒膜衆。いわば彼らは「イシスで起こる全事件の目撃者」である。その黒膜衆のひとりであり、今期41[花]で花伝師範を担う森本康裕が53[守]伝習座に見たものとは。 黒 […]

コミュニケーションとはエディティング・モデルの交換である。イシス編集学校校長の松岡正剛が27年前に執筆し、先日増補版が刊行された『知の編集工学』の中で論じていたことである。コミュニケーションは単なる情報交換やメッセージ […]

自分の一部がロボットになり、強大なものに向かっていくかのような緊張感や高揚感を覚える。ガンダムか攻殻機動隊か。金属質で無骨なものが複数の軸を起点にしながら上下左右に動く。漫画や小説、アニメで見聞きし、イメージしていた世 […]

「異次元イーディ」という教室名の原型は[破]にあった。 番選ボードレールも折り返しを迎えた1月4日。異次元イーディ教室の汁講で師範代の新坂彩子から明かされた。 稽古のやり方やかける時間など、学衆が気に […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。