ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2024年10月19日(土)朝。

松岡校長不在で行われる初めての入伝式を、本棚劇場のステージの上から校長のディレクターチェアが見守っている。

「問答条々」は、花伝式目の「要」となる3つの型「エディティング・モデルの交換」「リバースエンジニアリング」「イメージメント・マネージメント」について「方法日本」に重ねた、3人の花伝師範による口伝の編集工学講義だ。

内容は毎年刷新される。その時その場にその都度差し掛かって、新たな角度から方法が掘り下げられるのだ。

今期の講義を担当する花伝師範は、数週間前からzoomで打ち合わせとリハーサルを繰り返していた。林頭、所長、花目付と交わし合いながら、講義内容は本番直前まで加えては削り、並べ替え、練り上げられる。

汗ばむ陽気の中、「問答条々」の当日リハーサルが始まった。コーナー進行を受けもつ筆者も、ブビンガ(大テーブル)の隅に着席する。用意した原稿にメモを書き足しながら、リハを聞いていると、吉村林頭から声がかかった。「コーナー進行が原稿手にもって読んだらダメだからね。講義をウケる言葉は、その場で感じたことを自分の言葉で言い換えて。」

登壇する全ての師範にとっても、入伝式は編集稽古なのである。

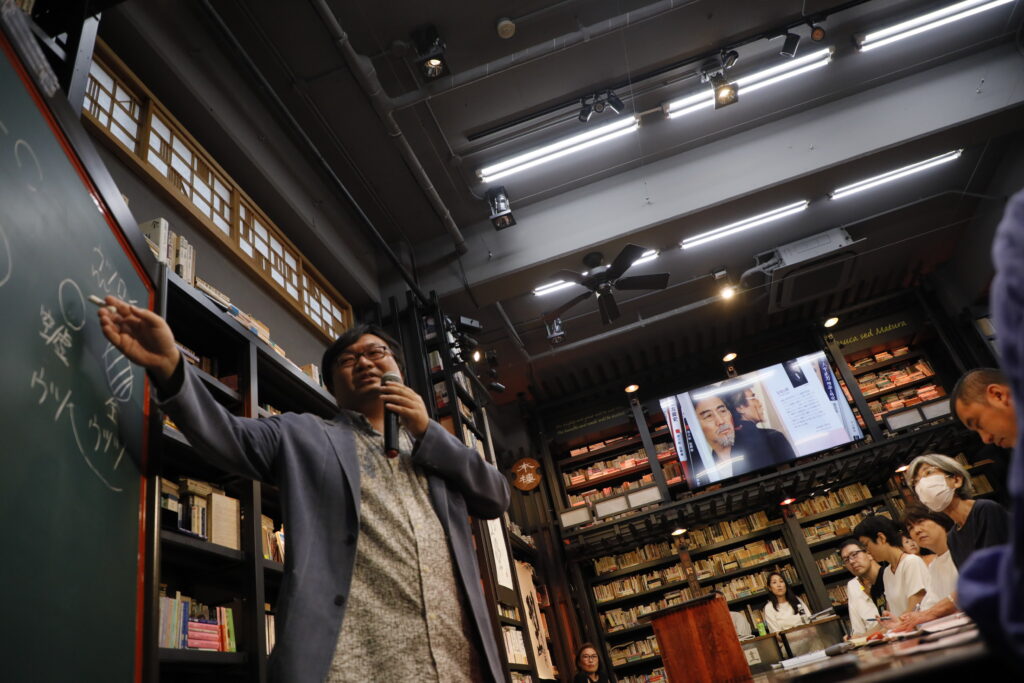

入伝式がはじまった。緊張した面持ちの入伝生による自己紹介「年来稽古条々」に続く二つ目の次第が「問答条々」。スクリーンにタイトルが表示される。

一つ目の講義は吉井優子花伝師範が担当。600年以上前に編まれた世阿弥の芸術芸能論『風姿花伝』(『花伝書』)に重ねて「エディティング・モデルの交換」が紐解かれる。

世阿弥は、能の稽古は7歳の頃から、自ら意識的に稽古し始めるのがよい、そして大切なのは「物学(ものまね)」だと説いた。

「もの」の語源は「霊魂」。素直な幼心をもって一心に、師のスピリットごと擬くことが稽古の初盤では欠かせない。しかし「習はでは似すべからず」。必要な技を順番に習い身につけてからでなければ、ものまねは表面的なものになってしまう、と世阿弥は伝えている。

編集学校に重ねれば、技(方法)を修得する「守破」を経て、花伝所は「一心に師を擬く」段にあたる。

師とはだれか。花伝師範はもちろんだが、一番身近な存在は出身教室の師範代であろう。

師範代は指南を通して、方法を型(モデル)として渡す。学衆は無意識のうちに、振る舞いや言葉づかいごと、つまり”もの(スピリット)”ごと受けとる。そして「すごいな」「あんなふうになりたい」と憧れた人たちが、花伝所の門を叩くのだ。

日本の学習の本道は感染教育であり、感染学習である

(千夜千冊483夜 『いのちとかたち』)

花伝所では、振る舞いと混ざった技を「モデル」として捉えて、意識的に似せる。師範代擬きに挑戦しながら方法を身につけていく8週間だ。

「似せる」ことで積み重ねられた技は、やがて「似せぬ」境地に向かっていく。「似せぬ」とはなりきってしまうこと。似せようとせずとも「師のように振る舞える」状態のことだと、吉井師範は語った。

世阿弥の説く「似せぬ」境地は、「エディティング・モデルの交換」を実践し続ける師範代の姿に重なる。回答に現れたものに感応して指南のことばを編み、さまざまな「交換」が起きるよう場を動かしつづけていく、その姿に。

入伝生はこれから師を擬き、それを仕掛ける側へと着替えていく。変化し続けていく「自己」を、俯瞰する鳥の目「離見の見」で捉えながら、終わりなき編集稽古の歩みを進めるのだ。

時計を分解して構造を知り、また時計に戻すように、情報のinとoutputを行ったり来たり、さかのぼり(リバースし)往還する編集プロセス。二つ目の講義の講師、森本康裕花伝師範は、日本は古来から「リバースエンジニアリングが得意だった」と話し始める。

文字を持たないオーラルコミュニケーションの国・日本に漢字が入ってきた時、日本人は「伝える」という文字機能の源流まで溯り、書き文字は中国語、読みは日本語として「万葉仮名」を生み出した。

「リバースエンジニアリングには、分解して再現するだけでなく『別に向かう』力がある。」

守破の編集稽古では、回答のあとで自分の思考の道筋を辿る「振り返り」が重視されている。

学衆にとって重要、というだけではない。師範代は振り返りを手掛かりに、学衆が回答を導いた思考を辿る。つまづいたポイントを見つけてわかりやすく解説したり、励まして背中を押したりする。

これも「別に向かう」一例だ。花伝所の学びでは、解説や道場内の共読から気づきを得て回答を変えていく「FB(フィードバック)」がそれにあたる。

「『うつろひ』は、リバースエンジニアリングの力を読み解くための一つの見方です」

チョークで書き付けながら、森本師範は続けた。「うつ(空)」と「うつつ(現実・全)」を行き来する時、自らを「うつ(空)」状態にすること。そうして初めて外からの訪れを迎えられるのだ、と。

道場では自分の癖や得意手を封じよ、と指導の声が上がる。

慣れ親しみ、固定化してしまった「わたし」を一度「空」にしてスペースをつくり、そこに師範代を擬くための新しいことばや振る舞いを招き入れよう、ということだ。

「うつ」は「虚」とも書く。

森本師範は「虚にいて実を行うべし」の「虚」を、「夢」と言い換えた。「別」「理想」とも言い換えられよう。

その行き来を通して、わたしたちは「実」にとどまらず「虚」に身を置くことができるのだ。

道場稽古のFBを繰り返す中で実感できるこの感覚を、忘れずにいたい。

「イメージメントとは理想と現実の『間』を設計しつづけること」

“ミスターラグビー”平尾誠治氏と松岡校長の対談の中から生まれた「イメージメント」ということばを、尾島可奈子花伝師範はこう定義した。

ラグビーワールドカップでの競り合いの中、一人の選手がボールを蹴り出し、自ら走って得点する瞬間が本楼のモニターに映し出される。飛ぶ方向が予測しづらい楕円のボールの動きや、パスがカットされて攻守が一気に逆転し攻守入り乱れて攻めるようなシーンを、ラグビーでは「アンストラクチャー(非構造的)」と呼ぶ。「刻々と変わる予測不能な状況の中で、先に進むシナリオを瞬時に選びとるには『イメージメントの力』を鍛えることが欠かせないのですね。」

校長の言葉を紐解いて語られる尾島師範の言葉に、会場全体が引き込まれていく。

イメージメントの重要性は、もちろんスポーツに限ったことではない。

世阿弥は、その時居合わせる見者(観客)を演じる者の内に置き(見所同見)、自分自身さえも俯瞰せよ(離見の見)と『間』の設計を説いた。茶道ならば利休が、もてなし、振る舞いを、季節やその日の客、移ろいとの相互編集を志せと「利休七則」で説いている。

では、編集稽古ではどうだろう。

(機に応じて臨む)「臨機応変」の才能は、なんといってもシチュエイテッドなのである。これは受け身になるというのではない。自身が頻繁に加速変転するシチュエイションの一部であると知覚するのだから、存在学的で、かつ動的な「捉え返し」ができる才能だ。

(才時記003)

教室では、ありとあらゆる予期せぬ出来事がおきる。それを引き受ける師範代には、場をまるごと自分ごととして受け止め、捉え返し、エディティング・モデルの交換を起こしていく力が必要になる。それを養うために設計された学びが花伝式目であり、数々の演習なのだ。尾島師範はこう続ける。

「用意に用意をし尽くして、そして場に及んでは用意を捨て、その時その場に良きことを卒意で選んでいくのです」。

それは、作り上げた原稿を何度でも捨てて、『間』を設計し再構築を続けた花伝師範たちの姿そのものだった。本番での入伝生の回答やリアクションに応じた即応、それが可能なのは用意を尽くしているからに他ならない。

臨機応変の力を身につけることは簡単ではない。演習一つ一つを当たり稽古と捉えて礼節を持って学び続け、用意を重ねていきたい。

最後に、尾島師範のマイクを受け取って登場した鈴木康代学匠が、こう締め括った。

「花伝所では全てがドゥイング、師範も動き続けているんです。今までと同じ濃さ、速さでは何も変われない。」

学衆だった「自己」からの旅立ちの時がきた。入伝生の表情がきゅっと引き締まる。

道場稽古が始まって、はや2週間目。

受け身では進めない花伝式目に取り組みながら、迷いと気づきにまみれる編集の道を入伝生たちは進んでいる。

この日受け取った3つの奥義を手放さず、師範代という「花」の咲くその時を目指してほしい。

文 牛山惠子(42[花] 錬成師範)

写真 福井千裕(倶楽部撮家)

【第42期[ISIS花伝所]関連記事】

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。