ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

■ 評判の数は、評価ではない

ベストセラーは名作か。ページビューは価値なのか。バズれば勝ちの世の中で、世阿弥の言葉を借りれば「目利かず」が好む「非風」がこのまま席巻してしまうのだろうか。

いまや何だって、何かにつけて、ワイドショーからマーケティングまで、大学進学率からAKBじゃんけんまで、SNSからブレイクダンスまで、噂と評判とランキングと推挙(リコメンデーション)ばかりで埋め尽くされている。そのうち評判数こそが評価だと勘違いされてしまった。

21世紀は「評判社会」になりすぎた。アクセス数だけを価値のモノサシとして追いかけるネットの文化が、目利きを駆逐していった。17世紀イギリスには、コーヒーハウスがあった。オックスフォードの一角にある建物の2階がそれだった。女人禁制、紳士のみの集い。喫煙所でもあったその溜まり場から、ジャーナルが生まれ、広告が誕生し、犯罪もあれば、秘密結社が作られた。セミクローズドな集まりから、あらたな商品や人材が生み出されていったのである。

ある霜月の日曜日、ひと気のない世田谷の街なかに佇む豪徳寺ISIS館。その2階にひっそりと集う者たちがいた。47[破]アリスとテレス賞選評委員たちであった。

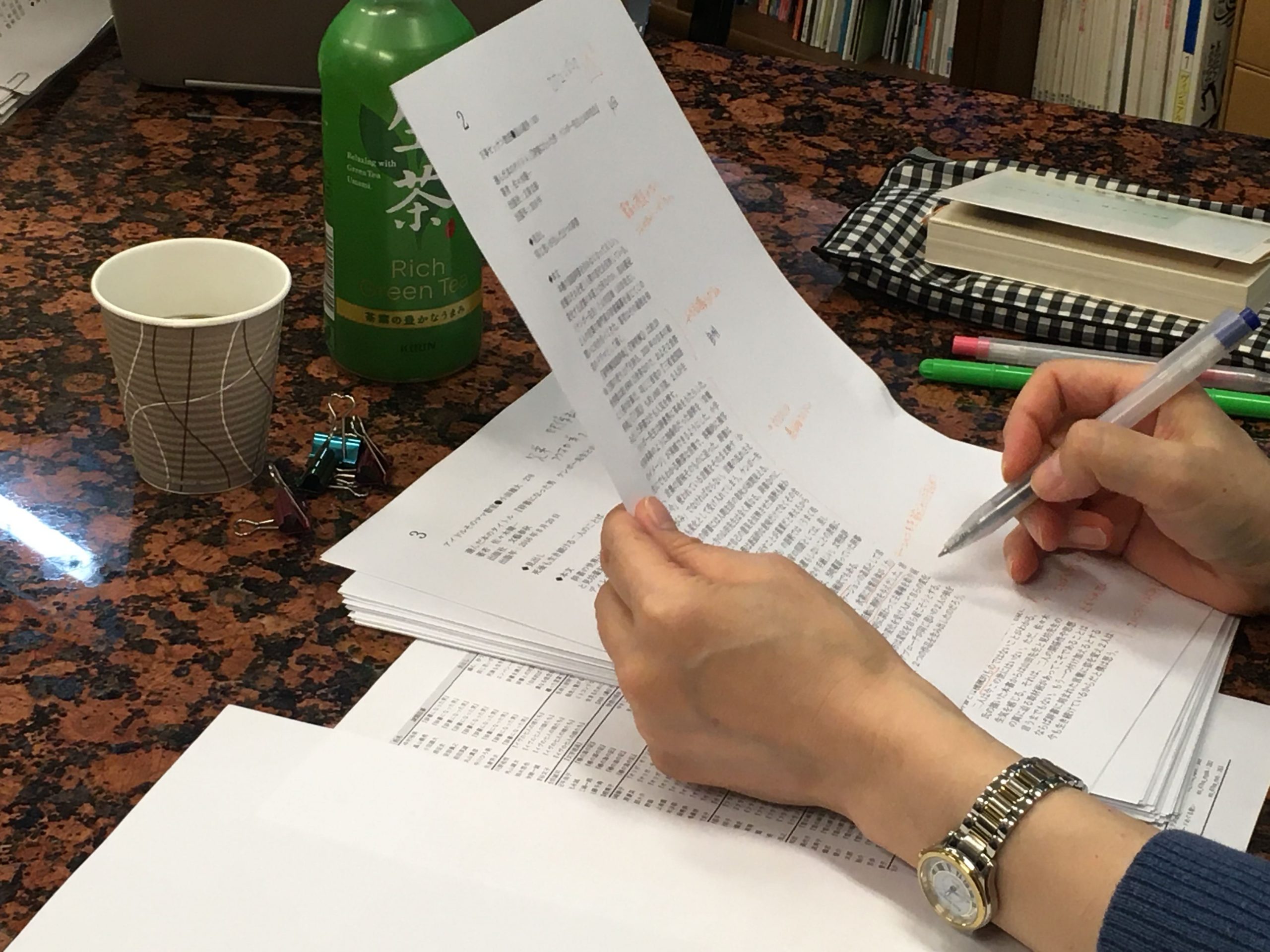

▲学匠原田淳子(写真手前)は、終始姿勢を崩さず作品を読み続けた。アイキャッチは、3本の色ペンを使い分ける原田の手元。傍らには再読した『フラジャイル』を置いて。

▲学林堂のテーブル中央に大きなマイクを設置し、Zoom参加の委員とも丁々発止が続いた。

■ 目利きたちは何を見るのか

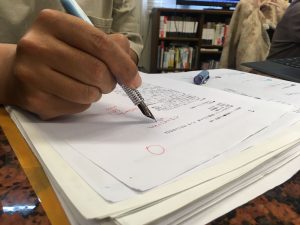

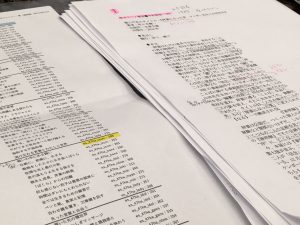

選評委員11名の手元には、68枚の創文が積まれている。締切直後から会議当日朝まで、各委員は一週間かけて赤ペン片手に全作を読み込む。なぜこのキーワードを選んだのか、ほんとうにこのハコビが適切なのか、師範代はどのような導きをしたのか。少しでも気になることがあれば稽古模様にも立ち返りながら、読み進める。

会議では各自の読みをもとに、作品を1枚ずつ吟味していく。ある委員がコメントする。「本の要約がうまい」 即座に机の対岸から声が上がる。「いや、この要約は面白くない。聞きたいのはそこじゃない」 Zoomからため息が聞こえる。「たしかに、この書きぶりはほかの人にはない。けれど、最終段落への詰めが甘いですよね」

委員の見方が割れることも多い。それは多様なメトリックがあることの証左だ。Zoom参加の者もあわせ、それぞれのフィルターで作品を見分していく。全作品の評価と、今週末に迫った伝習座の作戦会議を終えるころには8時間が経過していた。

▲評匠中村まさとしは、2本の万年筆で読みどころや評価を書き込んでいった。

■ 相互記譜こそ、価値を生み出す

米原万里やアゴタ・クリストフが本を書く。イシスの学衆がその本を読み、知文を書く。師範代がその創文を読み、指南を書く。選評委員が稽古を読み、講評を記して送りかえす。そして、学衆がそれを読み、何かを書く。イシスでは絶えず相互記譜が起こる。

「読む」も「書く」も、親指で触れる「いいね」では終わらせない。立ち止まって、なにが「いい」のか考える。腰を入れた対話で、実のある評価をする。その踏ん張りこそが、価値や意味が増幅させるはずなのだ。

いま、日本もその真っ只中にあるのだが、大半の経済や商品や自由競争化のメカニズムに左右されている。[…]なにが原動力になっているかといえば、大衆の消費力が原動力になっている。大衆の消費力が向かう方向に経済も生活も流れていくということである。こんなことをやってばかりいると、もはや志野も黄瀬戸も生まれない。かつて背広やレインコートが誕生したようなことは起こらない。

ユニクロや無印良品やマクドナルドの商品が、リーズナブルになるだけなら好ましいのかもしれない。けれど、私たちの読むもの、書くもの、考えるものまでもが、評判の濁流に押し流されている。それに気づかなければならない。レピュテーションの津波のなかで、なんとか生き延びようとする言葉が豪徳寺にあった。講評は11月末発表。

※参考千夜

491夜『コーヒーハウス』https://1000ya.isis.ne.jp/0491.html

1502夜『クラブとサロン』https://1000ya.isis.ne.jp/1502.html

1604夜『勝手に選別される社会』https://1000ya.isis.ne.jp/1604.html

1508夜『世阿弥の稽古哲学』https://1000ya.isis.ne.jp/1508.html

※アリストテレス賞をもっと知るなら

●43[破]セイゴオ知文術に向けて 42[破]受賞作の稽古模様

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。