タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

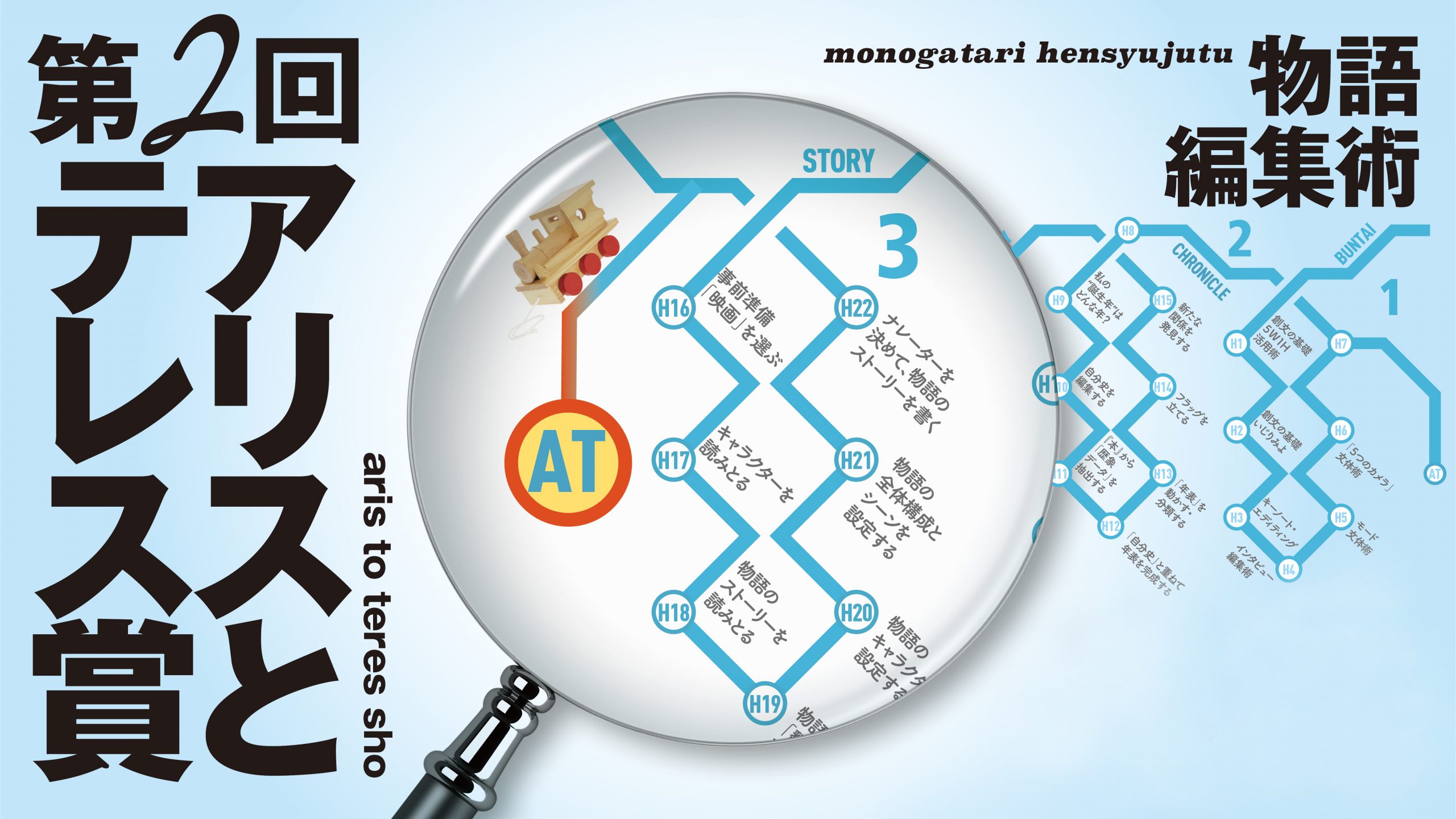

52破別院に、第2回アリスとテレス賞の概要が発表された。対象となるお題は〈物語編集術〉である。細かなルールを駆使して観客の類推をねらったイメージへと導く映画の方法に肖り、テキストベースの新たな物語を書く、たいへんクリエイティブな方法だ。これが楽しみで破に進んだという学衆も多いだろう。

だが、過去期を通じて課題となっているのが、翻案の「焼き直し問題」である。もとの映画の読み取りに忠実であればあるほど、新たに書かれた物語がレプリカめいてつまらなくなってしまう。どんな翻案ならば、読み手に「ホンモノ感」を手渡すことができるのだろうか。

四一・一・二五教室の束原俊哉師範代は、伝習座での物語編集術レクチャーが気になっていた。過去期にアリストテレス大賞を受賞した作品について、インタビュー形式でプロセス解説を行なうというものである。未知の生命体「エイリアン」が人類の好奇心によって平和な環境に持ち込まれ、人々を内側から破壊するという映画の読み解きが、維新後の日本を舞台に、急速に変容する文字文化をテーマにした物語へと編み直されていた。クライマックスにおける主人公の独白は、作者が初めて携帯電話を手にした頃に体験したという、文字にまつわるつらい記憶と結びついていることを知った。

「関係性にほんものが潜む」という白川雅敏番匠の記事にも共感した。映画『PERFECT DAYS』に淡々と描かれた清掃夫の日常からも、読者や観客は蓄積した記憶を想起し、作品世界を読み解いていることが垣間見えた。

束原師範代は言う。一読して理解できなくても、読者や観客が経験を重ねて想起できる記憶を増やしたときに新たな発見をもたらすものは、その人にとって良い作品といえる。作品を表象する側としては、読者に思いがけない発見を促すことが快さにつながる。「作品と自分の関係」は「発見度合いの関数」なのだ、と。

一方、ポンヌキ和華蘭教室の渋谷菜穂子師範代には、「関心のエリアが狭くなっているのではないか」という、伝習座での岡村豊彦評匠の叱咤激励が響いていた。翌日さっそく、『関心領域』という映画を観に行った。何が本物か分からなくても、それに出会う機会を増やすため、自分から行動を起こそうという決意のあらわれだった。

渋谷師範代は言う。『関心領域』は、ホロコーストをテーマにした類作『シンドラーのリスト』と異なり、背景の説明が伏せられている。そのため観客側が主人公の着るものから、時代性を読み解く(想起)する必要があった。卍からナチスを想起し、川上から流れてくる黒い灰は焼かれたユダヤ人のものと想起し、ストーリーを観客側が埋めていく必要があった。もし観客側に第二次世界大戦やナチスの知識がなければ、ただの幸せなドイツ人家族の日常を見せられる、退屈な映画になってしまう。フィルターバブルが人々の関心を狭い領域に押し込めてしまっているのが、現代の恐ろしさ。今後どういう世界がつくられていくのか、映画のメッセージが与える余白について考えさせられた。受け手に自分の関心領域を広げてもらうには、作品の中で何か「ひっかかり」を相手にわたす必要がある、と。

“ホンモノの物語”に関して二人が発見したことは、それぞれ「別々に存在するかのようにみえる世界をアナロジーでつなぐ編集」と「一枚の絵とみえる世界に潜む亀裂への気づきをアフォードする編集」だったといえるだろう。どちらも作品を編集するプロセスと鑑賞するプロセスが、ぴったりと対になっていることにお気づきだろうか。作者が何かを連想でつなごうとするとき、鑑賞者はそれらが別々のものであったことを思う。作者がざらついた亀裂を匂わせるとき、鑑賞者は何かの重大なつながりにハッとするのである。

またそうした編集の意図が、ゆっくりと時間をかけて紐解かれていくというところもポイントになりそうだ。未知の情報に触れ、知識は血肉となり、やがて記憶の奥底に沈澱していく。そして長い年月の中で別の情報と出会い、幾度もありありと想起される。ここに立ち現れる必然への驚きが、季節を知って芽吹く若葉のような、本物の感動を生むのではないだろうか。

〈文体編集術〉では、メディアという制約の中で伝えたい言葉を構成するプロセスを通して、自分でもどぎまぎするような尖ったメッセージに出会ってきた。続く〈クロニクル編集術〉では、あるテーマ史を背後で揺り動かし別の流れへと導いている動向が、ひたむきに人生を歩む自分の足裏にも蠢いていることを感じてきた。かけがえのない今、この時をあらゆる関係性の中で生きているという自覚こそ、[破]の鏡に映すべき自己像である。

これまで手にしてきた編集的世界観を総動員して、あなたが世の人々に気づきを促したいのは、どんなつながり、あるいは亀裂だろうか。52破の学衆たちには、このお題に対してじっくりと向き合い、過去のどんな名作映画にも負けない“ホンモノの物語”を編んでほしい。

文:吉田麻子(52[破]師範)

アイキャッチデザイン:穂積晴明

イシス編集学校 [破]チーム

編集学校の背骨である[破]を担う。イメージを具現化する「校長の仕事術」を伝えるべく、エディトリアルに語り、書き、描き、交わしあう学匠、番匠、評匠、師範、師範代のチーム。

セイゴオの面影に導かれつつ、いざ物語へ~55[破]・合同汁講~

幾筋ものセイゴオの面影が、師走の本楼を駆け巡った。 12月14日に開かれた55[破]の合同汁講は、師範代が「自分と校長を結ぶ一冊」を持ち寄って語るという趣向。参加者は学衆26人を含む総勢48人と、[破]の汁講では史上 […]

「God be with you」吉村林頭メッセージ【89感門】

AI時代の編集力 第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」が終了し、学衆、師範代は次なる門へ出遊しました。最終プログラムのテーマは「ブックウェアとAI時代の編集力」。田中優子学長と編集工学研究所の安藤昭子社 […]

三度見した。アタマにつけた狐のお面と、Tシャツの胸部についた三日月と3つの星と、ジャケットに居ついた白鳥を、である。つきものがおちた、55[守]つきもの三昧教室、畑本ヒロノブ師範代の衣装の秘密を明かしたい。 […]

本を買いに行ったのに、持ち帰ったのはワンピース。風が吹けば、三味線だ。人や本だけでなく、服にも思いがけない出会いがある。ハレやかな本楼空間に包まれる感門之盟で、阿曽祐子番匠の身体にひらめく一着を紹介しよう。 […]

P-1グランプリからの返り道 スウィングバイの先へ【88感門】

P-1グランプリへの旅立ち 扇子あおげど熱帯夜、54[破]は高気圧。突破最終日である8月3日の早朝、既に全お題を完遂した学衆から、プランニング編集術の再回答が届いた。<振り返り>に添えられたその一文は、読 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。