タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

多読アレゴリアよみかき探Qクラブでは「ヒビ」という文章が広がりつつあります。松岡校長の短信「セイゴオひび」に触発されて生まれたスタイルです。

書き手はふと触れた日常のひび割れをすかさず綴り、読み手はそれに誘発されてまた別の日々を語り始めます。日記のようで日記ではない、それぞれの読み書きを持ち寄って井戸端で雑談したくなるような特定少数のための散文です。

第一回目は、日々疲れすぎて本が読めない長島順子師範代が担当します。

「鬱々としたときこそ読書。2020年の1月、校長は具合が悪かった。でも、だからこそ読める本がある。」

松井さんの声がZOOMの画面越しに大きく聞こえた。千夜千冊『見えないものを集める蜜蜂』をクラブのメンバーと輪読したときのことだ。新型コロナウイルスが静かな騒ぎを起こしはじめた頃に書かれた一夜である。

「新しい年になっていよいよ綴ることが息苦しくなってきて、それなのに片付けなければならないものはわんさと待っていて、何か割りの合わない一年になりそうだと思いつつ、いつもの自動リクライニング・チェアの背凭(もた)れを倒して鬱々としていたら、右側の書棚のちょっと奥にモルポワの『見えないものを集める蜜蜂』がひっそりしているのが目にとまった。」

松岡正剛の千夜千冊 1730夜『見えないものを集める蜜峰』より引用。以下同様。

新しいパートや育児に追われて抜け殻のように車窓を眺める日々でも読める本ってあるのだろうかと、ふと思う。もっと疲れやしないか。

しかし思えばヘトヘトになったときに本棚の前に屈んで、それでも読みたい本を探したことなんてあっただろうか。にぶい心と本の背を理科の実験みたいにつないで、はなして、バチッと電流が通るような本を真剣に探したことなんてなかったかもしれない。

共読会が終わりパソコンを閉じて本棚を眺めると、面陳していたクマさんに出会う。青熊書店で見つけた『愛されすぎたぬいぐるみたち』だ。ページを開くと、毛が落ち、手足がちぎれ、風貌が変わったぬいぐるみ達に息を呑むが、メチャクチャになるまで構われた場面が想像できて不思議と無惨には見えない。ヒトとモノとの関係を超えた友愛に幼心が呼び戻される。

下段に目を移すとビビットな背表紙が見えた。マチコー(町田康)の『口訳古事記』だ。関西弁でまくしたてる文章のドギツさに一瞬うろたえるが、内容はもちろん原本に忠実だ(と思う)。現代の感覚を使って千三百年以上前の古典を理解できるのが嬉しいし、なんせ楽しい。

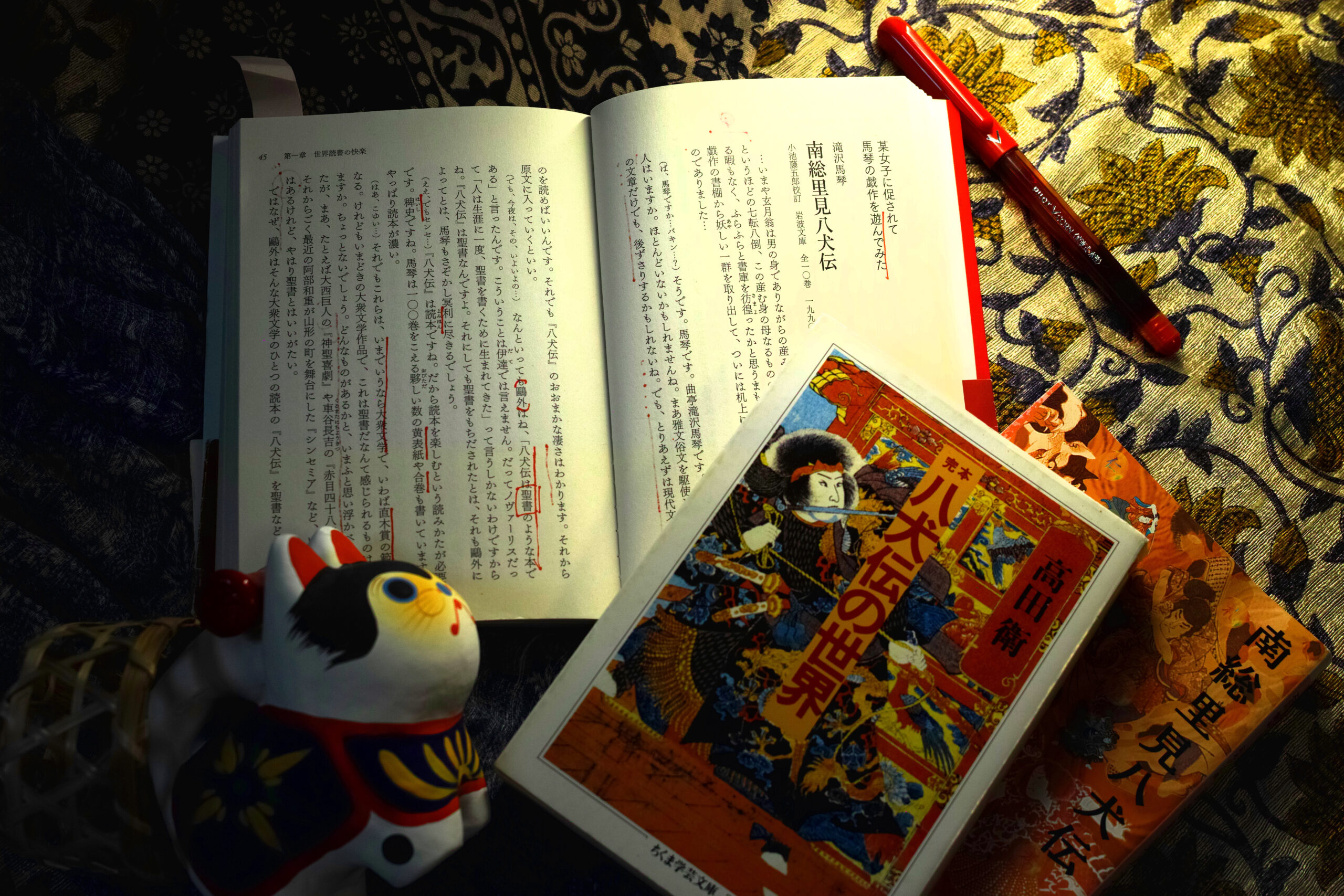

勢いに乗って松岡校長の千夜千冊エディション『本から本へ』を手に取ると、何年も前に赤色のボールペンで引いたマーキングが飛び込んでくる。それをつなげて読むだけで、バキンとセンセとアタシの読み方がまじりあう。998夜『南総里見八犬伝』は「某女子」になった気持ちで悶えていたら笑っているうちに読み終えた。

・・・どうやら具合が悪くっても本は読める。私の場合、好きな色彩や文章のモードを選べば自分のコンディションはさほど関係ないらしい。

疲れた日も絶好調な日も、本はもっと自由気ままに読んでよかったのだ。

しかし、読めたとしてもそれを書くとなれば話が変わってくる。

千夜千冊の最後にはこう書かれていた。

「編集白衣を着てメスをもったわけだから冷や汗が出るけれど、それがまたとてもいとおしい作業だということもわかってくる。それは自家の薬籠に何かを入れようとしているのではなく、他人製の薬籠にぼくの文章を読んでくれる読み手のお薬を調合しているからだ。やはりモルポワが言うように、書くとは言葉を軋ませ、自他の関節を外しにかかるということなのである。」 (太字引用者。以下同様)

言葉が引き連れているありきたりな属性を外し、読者を想像しながら言葉や文章を組み立てていくことが、松岡校長の書き方だった。

「物の名を変えたいから書くのではない。言葉に報い、驚異を分泌して、世界を単調の灰の中から掬いとるために書く。」

本に恩返しをするように新しい魅力を引き出しながら、それを読む愛おしい読者のために書く。

自家薬籠中の物にすべきだったのは疲れではなく、関節や分節を決める技術を鍛錬することと、その方法の奥に広く深い礼節、慈愛をもつことだったのだ。

読めない読めないと騒いでいたのに、いつのまにやらどうやって読み書きするかにまで心が攫(さら)われていた。少しずつでも近づきたいと深夜、心を散らさずにこのヒビを書いている。

文・写真:長島順子

編集協力:石井梨香・松井路代・美濃万里子

付記

よみかき探Qクラブ 2025夏・顔合わせ千夜千冊共読会

・日時:2025年6月22日(日)10〜12時

・共読した千夜千冊:1730夜『見えないものを集める蜜蜂』ジャン=ミシェル・モルポワ/思潮社 2019

・参加者: 青井隼人・ 石井梨香・ 美濃万里子・奥本英宏・松井路代

・ナビゲーター:長島順子

Information

◆多読アレゴリア「よみかき探Qクラブ」では、共読や編集術ナビゲーションの方法を共有、研鑽をしています。

「2025秋」(開講期間 9/1~12/21)お申し込みはこちら(8/25まで)

◆よみかき探Qクラブ、子ども支局のワークショップや出張授業などに興味がある方はkodomo@eel.co.jp までお問い合わせください。

EditCafeの子どもフィールドラウンジにご登録いたします(無料)

◆子ども編集学校プロジェクトについては

https://es.isis.ne.jp/news/project/2757

イドバタ瓦版組

「イシス子どもフィールド」のメディア部。「イドバタイムズ」でイシスの方法を発信する。内容は「エディッツの会」をはじめとした企画の広報及びレポート。ネーミングの由来は、フィールド内のイドバタ(井戸端)で企画が生まれるのを見た松岡正剛校長が「イドバタイジング」と命名したことによる。

イドバタイムズissue.35「お父さんと行った別典祭は、ここ最近で一番おもしろかった」【よみかき探Qクラブ】

11月23日・24日に、東京・世田谷のイシス編集学校本楼で、多読アレゴリアの16のクラブによる”本のお祭り”「別典祭」が開催された。 よみかき探Qクラブの「駄菓子とゲームの遊房(あそぼう)」では、型抜きやカードゲーム […]

オトナもコドモもいらっしゃいませ!型抜き・ことばゲーム・ZINE【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

【よみかき探Qクラブ】ことば漬になって遊ぼう_秋メンバー募集中!

「よみかき探Qクラブ」では、ナビ役書民(しょみん)とクラブメンバー(Q人_キュート)が日々にぎやかに、「読み手」「書き手」になりながら、「よみ」「かき」の方法を探究しています。自らの読み書きを磨きながら、イシスの内と外 […]

【よみかき探Qクラブ】日記・焼きそば・新幹線〜「書く」についてのイドバタトーク

よみかき探Qクラブでは、ざっくばらんに「読むこと」「書くこと」について語らうイドバタトークを定期的に開いています。 54守で師範代を務めた美濃万里子さんのほのぼのツッコミとともに、当日のキーフレーズをご紹介します。 &n […]

【よみかき探Qクラブ】メンバー募集中!8人の書民の横顔とたくさんのQ

「よみかき探Qクラブ」は、愉快に生きるための言葉・心・体をつくる方法をブラッシュアップし、伝えていく場です。ただいま、秋の読み・書き・学ぶ探Q人を大募集中です。 「読む」「書く」を続けるコツは、読み手がいること、書く場 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。