小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

紋切型の言葉も、小さな子供が発すれば、大きな驚きや感動として伝わることもある。

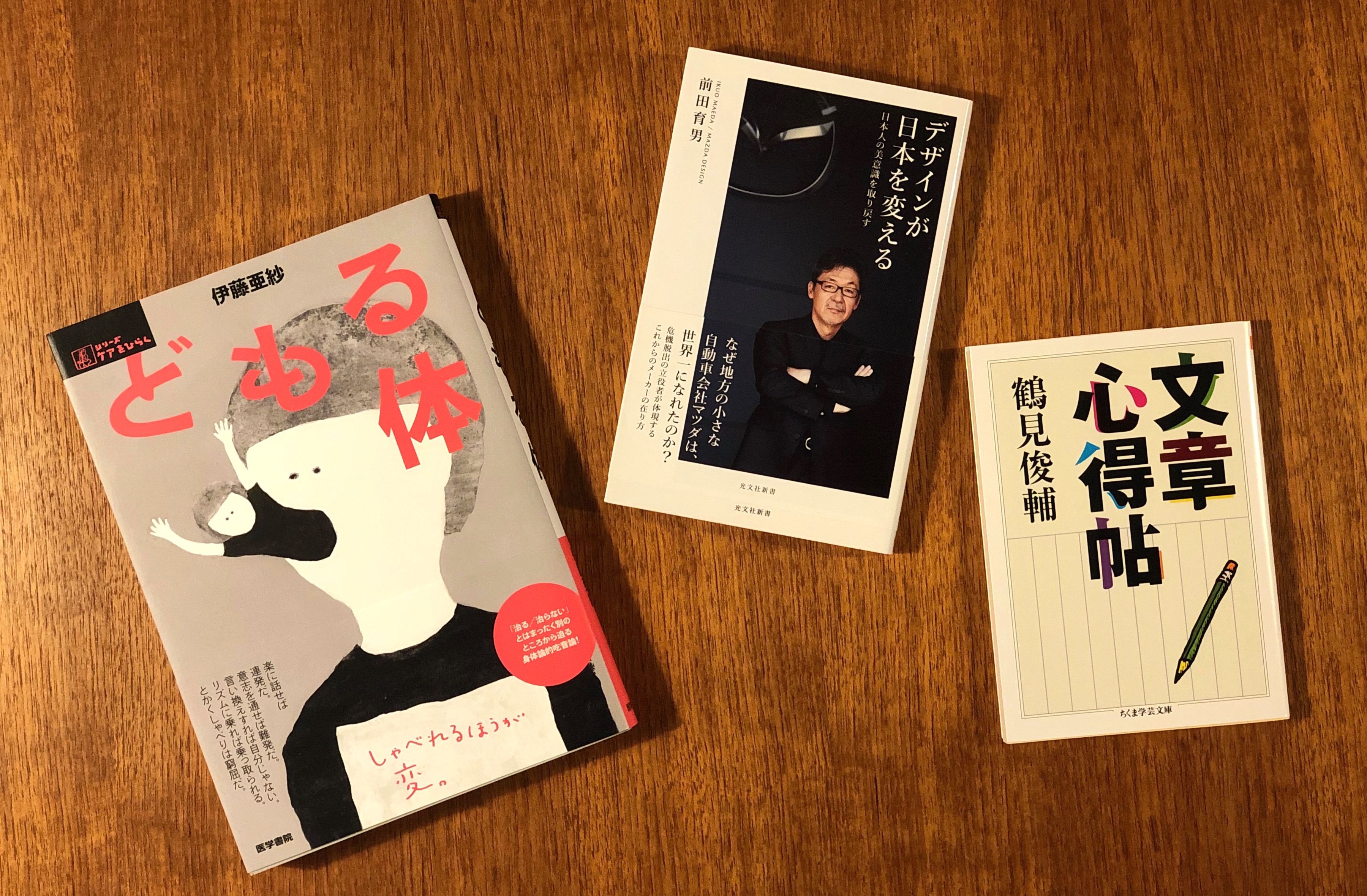

『文章心得帖』(鶴見俊輔、ちくま学芸文庫)

「ありがとう」「おはよう」、子供が、最初に言う言葉に「マ

ンマ」というのがあります。それらはみんな紋切型の言葉です。

しかし、1歳、2歳の子供が紋切型の言葉を使うときには、躍

動があって、自由な生命の動きというものがある。

話す・聞く・読む・書くを中心に考えられがちなコミュニケーション。実際は、身振りと言葉をの組み合わせや、サインや合図のたぐいもある。

『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』は、伝える不自由さに直面しても、それを超えれば新たな方法があることをしめす。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」

真っ暗な中で、視覚障害者のコミュニケーションを体感する。

http://www.dialoginthedark.com

■「らしさ」とヘンシュー

どんな意味も単独では成り立たない。意味の輪郭は、情報の対比や関係性から生じる。辞書によって言葉の説明が異なるように、それは輪郭をしめすのみで、厳密な定義というものは成立しない。

あくまでも「っぽい」「~らしい」といったとらえ方による。「わかる」の目安は、次の編集が起こせるかどうかにかかる。たいていの場合「らしさ」を把握すれば、つないだり、かさねたりすることができる。次の編集へと向かえる。

たとえば「カブキ」というカタカナの言葉から、どんなイメージが浮かぶだろうか。歌舞伎を連想すれば、伝統・派手・大袈裟などが挙がり、語源の傾く(かぶく)に気づけば、婆娑羅・ヤクザへとつながる。傾者(かぶきもの)の立場や心理にまで思いを馳せれば、危うさや弱さもカブキに含まれるかもしれない。

1543夜『弱いから、好き』(長沢節、草思社文庫)

マイナスとマイナスがふと引き合う時が最も美しく、真の優し

さが生まれるとばかり考えてきた。

ブランディングもまた、「らしさ」をつくり、共感や価値を広く伝える。社史、ストーリー、製品の特徴、ライバルとの違いを強調する。「らしさ」は、言葉とモノや現象をやわらかくつなぐ。

自動車のマツダは、デザイン部門でイメージを共有するためのオブジェを制作した。それをデザイナー間で共有し、「魂動デザイン」というコンセプトをつくり上げた。

『デザインが日本を変える』(前田育男、光文社新書)

大事なのは、カタチと言葉、まるで車の両輪のように2つが並

び揃ってこそ初めて相手を動かす力が生まれる

■ヘンシュー型でパサージュする

『私以外私じゃないの』(ゲスの極み乙女)という歌もあるけれど、私たちは日々変化し続けている。仕事・家庭・趣味などでも、多様な役割がある。

「たくさんのわたし」に気づき、受け止め、さらに広げてみよう。自分を質に入れない(モンテーニュ)。「ヘンシュー型のわたし」は、変化をいとわない。

そもそも自分の心と体のことさえよくわからないし、思い通りにはならない。ズレを感じながら『どもる体』と付きあい、見つめれば、新しい「わたし」を発見できる。

『どもる体』(伊藤亜紗、医学書院)

私たちの意識の手を離れた体のすがた。コントロールが外れる

のはたしかに怖い気もするけれど、でもそんな体を私たちが抱

えている。吃音が語るのは、いわば「究極のヒューマンドラマ」

なのかもしれません。

886夜『エセー』(ミシェル・ド・モンテーニュ、岩波文庫)

『エセー』が結局ぼくに示唆したことは、「自分を質に入れな

い」ということだった。

908 夜『パサージュ論』(ヴァルター・ベンヤミン、岩波現代文庫)

どこからが複製なのか。答えはあきらかだ。パサージュを忘れ

た者の意識のなかで、そのとたん、それは複製になってしまう

のだ!

ベンヤミンの言葉を借りれば、モンキリ型は発見のない「複製」ということになる。一方でヘンシュー型は、交感のあるパサージュといえる。

そして幸福という概念、これもモンキリ型ではないだろうか。あまりに漠然としていて、目指しても意味はない。なぜなら幸福は、通り抜ける時に感じるものなのだから。

さて最後に。ヘンシュー型なんて無理とおっしゃるみなさまへおすすめします。顔を白塗りにして、大きく真っ赤に裂けた口を描き、役作りから始めてみましょう。

シミズマサトシ

編集的先達:町山智浩。紋切り型社会から編集社会へ。師範代時代から編集工学への探究心と志に溢れるホープ。新師範になった途端、伝習座の用法解説に抜擢された。批評力に優れ、自己に更新をかけ続けている。

モンキリ型からヘンシュー型へ ― 44[守]伝習座講義録【前編】

言葉に限らず、思考や行動までもがモンキリ型な人々や社会。いまこそ見方を捉えなおす方法にふれ、自己の内外の多様性を再発見し、通り抜け、ヘンシュー型の社会へむかいたい。 2019年9月29日、44[守]伝習座が豪徳寺・本 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)