昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

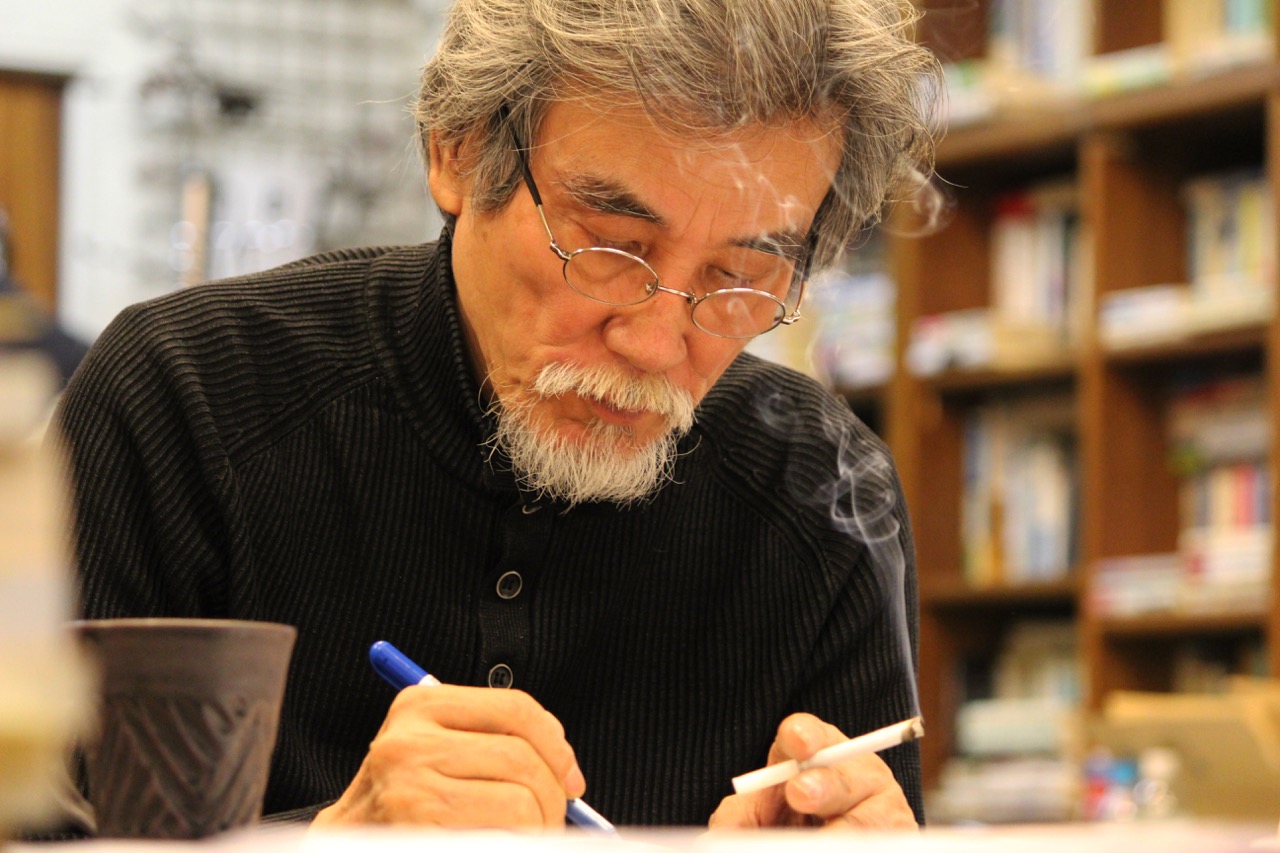

書籍『インタースコア』の入稿間際、松岡校長は巻頭書き下ろしの冒頭二段落を書き足した。ほぼ最終稿だった。そろそろ校了か、と思ってファイルを開いて目を疑った。読み始めて、文字通り震えた。このタイミングで、ここにこれを足すのかと。これが松岡正剛の編集なのかと。「心は一秒たりとも寝ていない。」で始まる一連の文章は、最後にしつらえられた扉だった。わずか250字にして、後に続く530ページを一気に旋回させる鮮やかな入口となっていた。

編集はチームで活性化するが、文章を書くことはどこまでも孤独だ。独りでするしかない。両者の関係は、たとえば連想と要約に似ている。書籍『インタースコア』の制作は連想や拡張が先行した。その結果のあの厚みだったわけだが、連想ばかりではダブルページに着地しない。何度か編集会議を持つもののなかなか原稿が上がってこず、一方で構想はよく動き回っていた。松岡校長はやきもきもいらいらもしていただろう。

「もうとにかく書いてみなさい」

私の提出した何回目かの構成プロットに対して松岡校長はそういった。あ、これは最後通牒だ、と背筋が冷えた。次の編集会議には、なんとか半ばまで書いた原稿を提出した。といっても、手が定まらないから書いても書いても遅々として進まず、型の力を借りてなんとか書き進めたものだった。「いじりみよ」にも「よもがせわほり」にも型負けして、途中で「5W1HD」に切り替えたことをよく覚えている。

本楼でブビンガを囲むディレクションの場で、松岡さんは私の書いた原稿をゆっくり読み進めていった。松岡校長ではなく松岡正剛の顔をしていると感じた。あんなに緊張したことはない。読み終えると、途中までしか書けていないことは見逃してくれたうえで、「うん、この感じでいいでしょう。だけど、ここ、”やりとり”はちがうね」と言われた。

私が担当したのは、第3章、編集学校の師範代についての章だった。教室で起こること、師範代や学衆の言葉がオンライン上の教室で飛び交い混ざり合って、そこにえもいわれぬ生き生きとした場が立ち上がることをなんとか説明しようとしていた。言われてはっとした。

他の部分でならいい(現にその直前部分には残した)。だが、そんなアクチュアルな現象をあらわすのに「やりとり」はない。そんなありきたりな、どんな意味のないコンベンショナルな応酬にも使われる言葉で表現してしまっては、対象自体が小さくなってしまう。呼び名をおろそかにするということは、それそのものをおろそかにすること。一語の向こうに千語があり、編集的世界観はただ一語から示すこともできる、それが文体編集術なのだと遅まきながらようやく文字通り腑に落ちた、私にとっての“雷鳴の一夜”だった。

文章はシステムで言葉はその構成要素。うかつに持ち込んだ言葉は、一点のほころびではなく、文章全体を崩れさせる。同じように、メタファーのワールドモデルを混在させてはいけないという戒めも、『インタースコア』でのディレクションだった。「登山」と「航海」が近接するテキストに対して、「山メタファーで行くなら山でいく。海を持ち込まない」。

編集は言葉を扱い、言葉で世界を動かし、揺らしていく。だから松岡正剛は言葉をとても重視していた。言えそうにないものを、それでも言葉で編み上げようとするなら何が可能か、どうすればできるのか、そこに方法と編集の技術と才能と努力を注ぎ続けていたと思う。

その後、続くパートで「伝習座」について書くなかで、松岡校長が日頃どれほど注意深く言葉を扱っているかを私はまざまざと見た。およそ私が読むことのできたあらゆる言及のなかで、校長は一度も勉強会とか研修とか講習という指し方をしていなかった。そのようではないことを、手を変え品を変えて言わんとしていた。編集学校にとって「伝習座」とは何なのか。それを語る校長松岡正剛のテキストのなかに、概念工事の手がかりは克明に記されていた。その後ろ姿を追いかけたのが『インタースコア』第3章の拙文だった。

松岡校長は編集長の仕事を「最初に走り出して最後を引き受ける者」といった。

そして『インタースコア』一章は、こう始まっている。

心は一秒たりとも寝ていない。エマニュエル・レヴィナスは「意識こそが存在だ」と書いた。富永太郎は「夢の中で失格するということがおこる」と書いた。体はどんな細部も止まっていない。三木成夫は「われわれは胎児のころから目覚めている」と言い、ワツラフ・ニジンスキーは「立っているだけで世界との格闘がおこっている」と言った。

編集もじっとしていない。動かない編集は編集ではないし、じっとしているエディターにはエディターシップはない。編集は変化なのである。編集はつねに変化しつづける「そこ」にさしかかって仕事をする。

続く一章の一節で、校長は私の将来を「エディティング・プロデューサー」と予見した。「そうなってゆけ」という難題をもらったと思っている。

イシス編集学校 師範 福田容子

福田容子

編集的先達:森村泰昌。速度、質、量の三拍子が揃うのみならず、コンテンツへの方法的評価、厄介ごと引き受ける器量、お題をつくり場を動かす相互編集力をあわせもつ。編集学校に現れたラディカルなISIS的才能。松岡校長は「あと7人の福田容子が欲しい」と語る。

3期ぶりに復活する「P-1グランプリ」目前の2階学林堂に、九天の猛者が揃っていた。本日の審査員、そしてそれぞれにリアルプランニング編集術を世に問い続ける最前線のプランナーである。 ラジオディレクターで放送史 […]

▼辰年と聞くと義兄の顔が浮かぶ。辰すなわち龍は十二支唯一の空想動物なわけだが、これがウズベキスタンでは鯨になるのだと、そのウズベク人の義兄から聞いて驚いたことがあるためだ。前の辰年より少し前のことだったと思う。なぜそんな […]

京都は神社が少なく教会が多い?◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:福田容子

▼京都はぞんがい教会が多い。人口10万人あたりの教会数は、全国47都道府県中じつに5位。寺院が意外にも13位どまり、神社に至ってはまさかの32位(つまり下から16位)だから、相対的に見て全国平均より神社が少なく、教会は多 […]

48[破]が始まった。 2022年4月2日(土)第一回伝習座。今期[破]で新たに師範として登板する戸田由香が、48[破]師範代陣に向けて、文体編集術の骨法をレクチャーした。 戸田といえば、エディストの […]

律師、八田英子の不意打ちには要注意だ。 半年ぶりにISISロールに復帰し、48[破]で初番匠に挑もうという2022年春。水ぬるむ3月にそのメッセージはやってきた。 「ふくよさん、お帰りなさーい」 八田 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。