鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

松岡正剛さんが逝った。少し前から覚悟はしていたつもりなのに、喪失感はことのほか大きい。

私が松岡さんに初めて会ったのは、一九八〇年代の終わり頃だった。そのとき私は、まだ二〇代だったから、人生を半分以上遡ることになる。高校・大学の頃に『遊』を愛読していたし、『眼の劇場』などの著作も読んでいたので「松岡正剛」という名前はよく知っていた。あんな妖しい魅力を発する雑誌を創り、あれほどぶっとんだ想像力で本を書くのはどんな人なのか。是非お会いしたいものだと念じていたら、突然、NTTが後援し、松岡さんが座長を務める研究会のメンバーにならないか、と声をかけられたのだ。編集工学研究所が、代官山にあった頃のことである。

ずっと後になって、NTT西日本の副社長になっていた坂本英一くんから聞いて、どんな経緯で声がかけられたのか、その事情を知った。当時、NTTの新入社員だった坂本くんは、編集工学研究所のスタッフと一緒に、新たに立ち上げる研究会を構成する、若手研究者を探していた。そこで坂本くんは、どんな分野にどんな人がいるのか、サジェスチョンが欲しいと、母校の出身学科で助手をやっていた大澤のところに相談に行ったのだという。正直、私にはそのときの記憶がほとんどないのだが、何人かを推薦したらしい。結果のリストを携えて坂本くんが編集工学研究所に戻ると、松岡さんは「この人を誘って欲しい」と、(私が推薦した人たちではなく)私自身を指名されたのだという。その段階で松岡さんが、『現代思想』等で発表していた私の初期の論文、「行為の代数学」をはじめとする論文を読んでいたことが、驚きである。

直接会った松岡正剛は、活字を通じて想像していたその人よりもさらに魅力的だった。普通は、著書などを通じて知っていた人に直接会うと、少しだけ失望する。が、松岡さんの場合は、まったく逆であった。

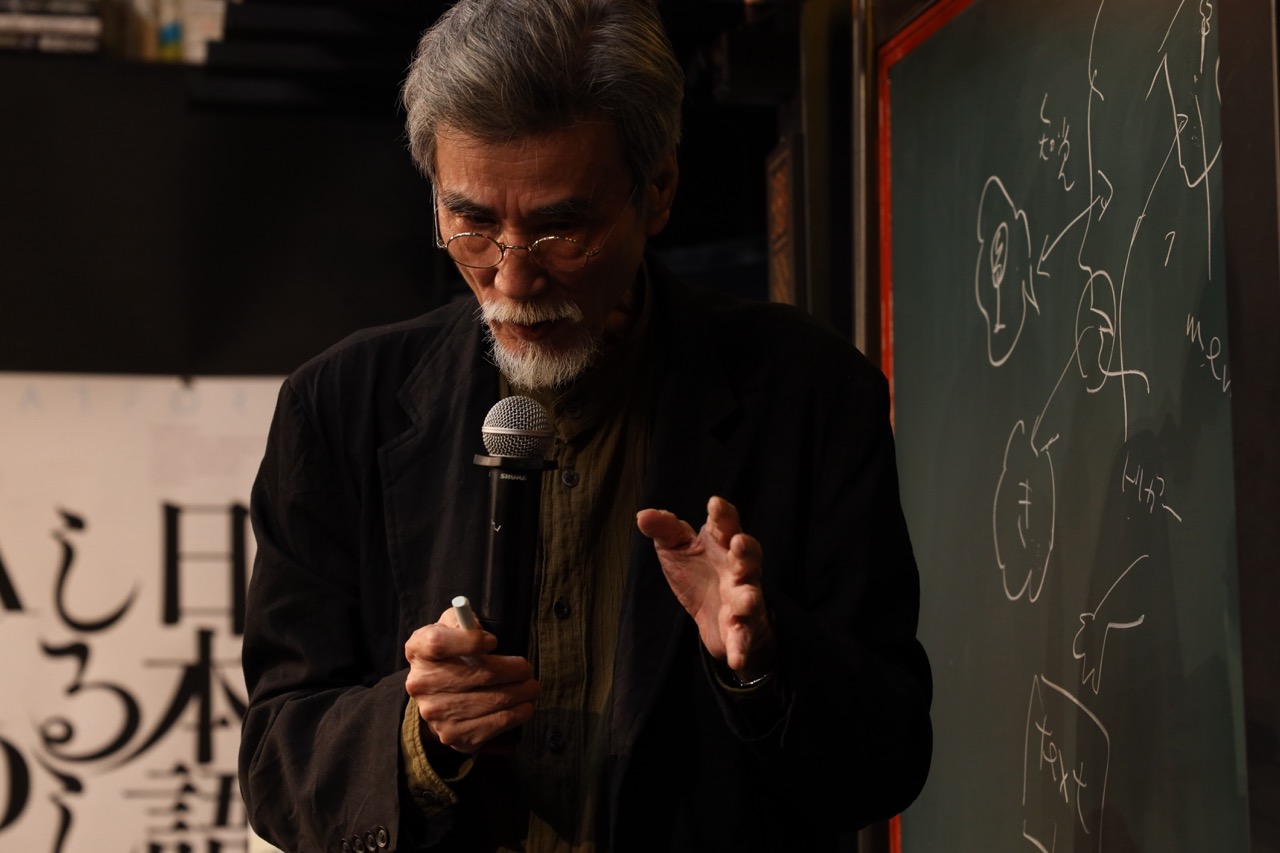

松岡さんの魅力の中心にあったもの。それは、私にとっては、〈語り〉である。私は密かに、松岡正剛は現代の(唯一の)〈語り部〉である、と思ってきた。松岡さんの〈語り〉を聴いていると、世界が拡がる。世界が大きくなっていくのを感じる。いや、もう少しイメージに忠実に言い換えると、それぞれ隔壁で分断されていたいくつもの世界が、急に直接的につながって、ひとつの大きな宇宙になるのを感じるのだ。ああ、これこそが編集工学だ。そんなふうに思う。

松岡さんの〈語り〉は、いくつもの世界を貫通することができるマスターキーを与えてくれるのだ。マスターキーになるのは、たいてい日本語の中のある特定の〈言葉〉である。日本語が触発する想像力、その日本語に結集しているさまざまなものごとの美学的な配置。松岡さんはそうしたものを見出す独特の眼力をもっていた。

もう松岡さんの〈語り〉を聴くことができない。あの〈語り〉にうっとりと浸ることができない。そう思うと、痛烈な寂しさがこみ上げてくる。

幸い――そうわずかな幸いとして――「千夜千冊」をはじめとする膨大な量の文字が残っている。私たちはその文字を通じて、あの〈語り〉を再現することができる。あるいは、松岡さんの〈語り〉を繰り返し聴いてきた私たちの中には、松岡正剛が〈面影〉として堆積している。その〈面影〉を手がかりとして、私たちは、後続の世代、松岡正剛に直接あいまみえることができない世代にも、あの〈語り〉を伝えることができるはずだ。

このことが宇宙のさらなる拡大、さらなる創造につながれば、松岡さんも喜ぶだろう。急に、松岡さんが〈創る〉ということをめぐって語られていたことを思い出した。どうして、「創(る)」という字は、「きず」をも意味するのか。きず(創)を負うことと創造との間に、何か本質的なつながりがあるからだ。「創」とは、「倉」の壁の穴(きず)に「刀」をつっこんで、中をかき回すことである。

極大のきず(創)は、もちろん、肉体の死である。松岡さんの死を、最大の創造、編集工学的な――三つのA (Analogy, Affordance, Abduction)を縦横無尽に使った――創造に結びつけよう。それこそが、松岡正剛の〈語り〉に応えることである。

ISIS co-mission 大澤真幸

大澤真幸

社会学者として80年代から常に一線で活躍。松岡正剛との交流をへて、2020年より [AIDA]ボード、2021年には「多読ジム・スペシャル 大澤真幸を読む」を監修。月刊個人思想誌『大澤真幸THINKING「O」』刊行中、「群像」誌上で評論「〈世界史〉の哲学」を連載中。2007年『ナショナリズムの由来』(講談社)にて第61回毎日出版文化賞(人文・社会部門)。12年『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書、共著)で新書大賞2012大賞など著書多数。2024年からISIS co-missionに就任。

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。