タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

SUMMARY

ヒトは巣を作り、子を養い、食糧を求め、集団を創り生き延びた。そう、食べるために社会ができた。家族ができた。食べることが世界を生んだ。

ジャック・アタリは、食を生命の維持のみとは見なかった。『食の歴史』において、食べることは話すことであり、コミュニケーションであり、権力と戦争を生む、人の活動と捉えた。どんな小さなコミュニティにも、食べる文化が育っている。

日本の食文化を語らせるなら、池波正太郎だ。ただ、飽食を求めるのではなく、職人たちの姿勢に畏敬と尊敬を込めて、料理と対峙した。作家という篭りがちな仕事ゆえ、毎度の食事が楽しみでも気分転換でもあったでのあろう。母は離婚し、一家の大黒柱であった。猛烈に働き、仕事終わりには、寿司を摘んで英気を養ったという。『食卓の情景』には、心を養う食の情景が描かれている。

『雪と珊瑚と』では、壊れた家庭で育った珊瑚が、食を通して、新たに人々と繋がり、新しい家族とも呼べる関係を生み出そうとしている。

離婚し、人の体と心を育む食事の場を創るため、元修道女のくららと試行錯誤し、人との縁を深め、絶縁していた母とも再びつながる事になる。食が人の関係を再構築したのだ。

食べる事で世界が作られたのならば、世界を変えるのも食べる事なのかもしれない。

人は巣を作り、子を養い、食糧を求め集団を創り生き延びた。食べるために社会を生み出したのだ。

■すしが支える

時代劇作家、池波正太郎は、関東大震災の年に生まれ、戦争を体験し作家になった。食糧の廃棄など、苦々しく思う時代を生き抜いている。だからこそ、食を大切にし、家という篭りがちな仕事ゆえ、毎度の食事が楽しみでも気分転換でもあったであろう。美食を求めているのではない。職人たちの姿勢に畏敬と尊敬を忘れずに料理と対峙した。その池波の母は二回離婚し、一家の大黒柱であった。猛烈に働き、仕事終わりには、寿司をつまんで心を養ったという。ひどいじゃないかという池波に、「女ひとりで一家を背負っていたんだ、たまに好きなおすしでもたべなくちゃあ、働けるもんじゃないよ。そのころの私は、蛇の目でおすしをつまむのが、ただひとつのたのしみだったんだからね」とけろりと答えた。子供に食べさせる。一家を路頭に迷わせない、強い心は、すしが支えた。

食にまつわる思い出を編んだ『食卓の情景』には、大正から昭和にかけて、変わりゆく日本の社会と食の変化が描かれている。

■ほどける世界と撚り合わされる世界

梨木香歩の小説『雪と珊瑚と』では、壊れた家庭で育った珊瑚が、食を通して、新たに人々と繋がり、新しい家族とも呼べる関係を生み出そうとしている。

シングルマザーの珊瑚は、人の体と心を育む食事の場を創るため、元修道女のくららと奮闘する。その珊瑚の熱に惹かれて、周囲にこれまで全く縁のなかった人が集まり、珊瑚に援助の手を差し伸べるのだ。食べ物もない、ケチャップを舐めてしのぐような、孤独な少女時代からは想像もつかない世界へ、彼女はたどり着く。その絆は食べることによって、固く撚り合わされていく。珊瑚の母は、巣を作ることを放棄した。しかし、働いていたパン屋の夫婦、珊瑚の子を預かる、くららが珊瑚を支え、我が子、雪の居場所を作った。

■食卓が歴史を編んだ

思想家、作家、フランスの経済学者であり、政治顧問でもあるジャック・アタリは、その博覧強記を生かして、『食の歴史』をまとめた。

食べることは話すことであり、コミュニケーションであり、権力と戦争を生む、人の活動と捉えた。ノマドが食のために定住し、種まきの時期を決めるために、天文学が気象学、占星術を伴って発展し、遊牧民から食糧を守るために軍隊ができた。食べることが文明を文化を生み出した。さらに、食べることの重要性をこう語る。「普遍的でポジティブ、そして質素で穏やかなこのような美食学は、喜びで会話が弾む利他主義に基づくポジティブな社会の誕生を促す。」

食べるためにできた社会を、食べることで変えることができる。

■立ち上がる力

池波正太郎の母は、関東大震災や、いくつかの戦争、離婚を経て、家庭を守った。珊瑚は、新たな場をつくり、縁をつないで、子供を養う。『雪と珊瑚と』のくららはいう。「どんな絶望的な状況からでも、人は潜在的に復興しようと立ち上がる力がある。その試みは、いつか、必ずなされる。でも、それを、現実的な足場から確実なものにしていくのは温かい飲み物や食べ物ースープでもお茶でも、たとえ一杯のさ湯でも。そういうことも見えてきました」世界のあちこちで、世界が崩れて、破れて破綻に向かっている。それでも、人々は食べ、飲み、その身を養いながら、世界という巣を作っている。

Info

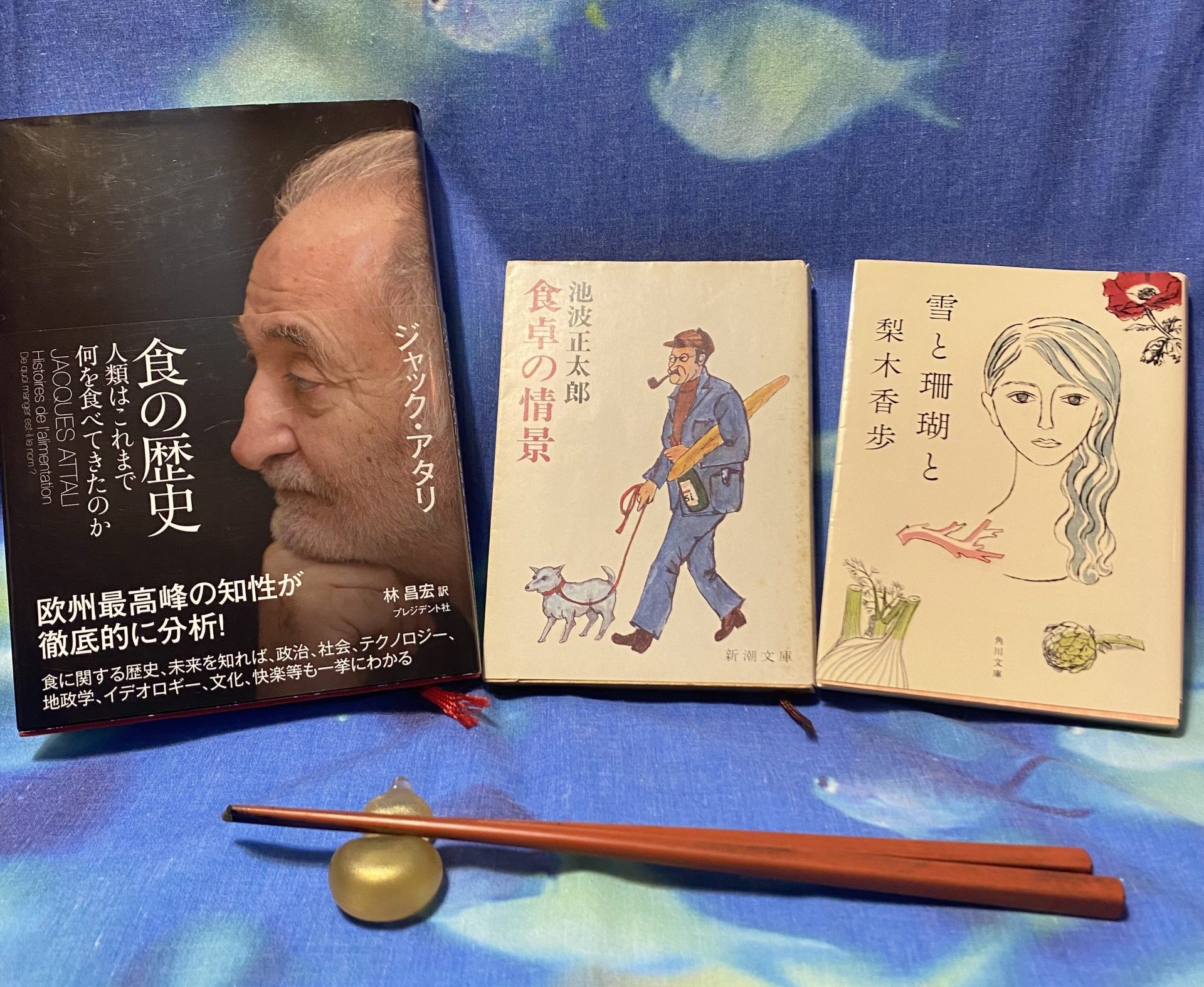

⊕アイキャッチ画像⊕

∈『食卓の情景』池波正太郎/新潮文庫

∈『雪と珊瑚と』梨木香歩/角川文庫

∈『食の歴史』ジャック・アタリ/プレジデント社

⊕多読ジム Season13・冬⊕

∈選本テーマ:食べる3冊

∈スタジオらん(松井路代冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):三位一体

北條玲子

編集的先達:池澤祐子師範。没頭こそが生きがい。没入こそが本懐。書道、ヨガを経て、タンゴを愛する情熱の師範。柔らかくて動じない受容力の編集ファンタジスタでもある。レコードプレイヤーを購入し、SP盤沼にダイブ中。

前期、「元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた」が遊刊エディストに連載され大きな話題になった。 元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた #01――かちゃかちゃ […]

御伽話のワンダーは背中の羽で宙に舞い、夜にさやげば、カオスの声がこだまする。 54[破]の師範代は、自由闊達、イキイキと時に激しくそのロールをまっとうした。 54[破]10教室の中で2つの教室は、師範の名付けのもとに撚り […]

種を守っていた殻を破り、ぐんぐん伸びた芽は大きく育ち、今日本楼で花が咲く。 この日の寿ぎに準備を尽くすのは、学衆、花伝生だけではない。第88回感門之盟の司会を担う澁谷菜穂子錬成師範は、編集的先達、さだまさしの3冊の本を用 […]

風に舞う花びらは、本楼から京都へと運ばれた。[守]の師範代は、[破]の師範代へと変身を遂げ、その笑顔には頼もしさが漂う。 思えば、53[守]の本楼汁講で、土田実季師範代は、その力を発揮したのだった。 202 […]

世界は「音」で溢れている。でも「切ない音」は1つだけ――。54[守]師範が、「数寄を好きに語る」エッセイシリーズ。北條玲子師範が、タンゴを奏でる楽器「バンドネオン」について語ります。 ただタンゴの音を奏で […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。