小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

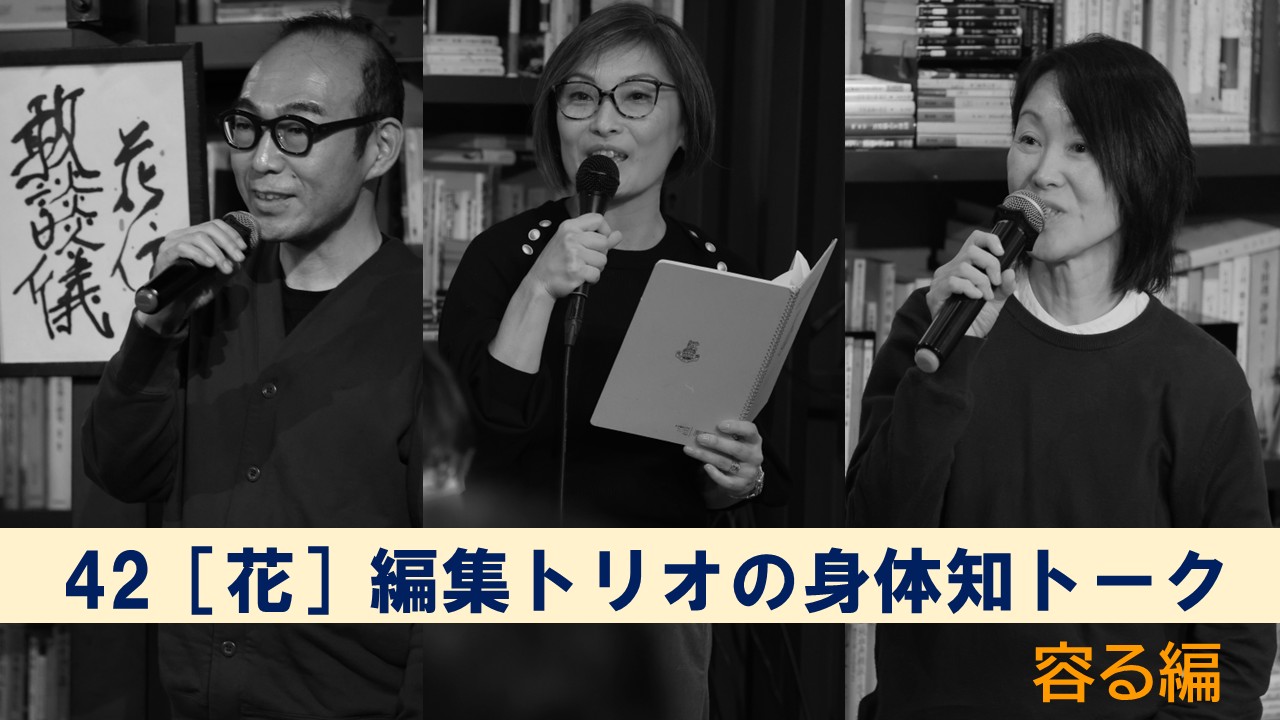

42[花]編集トリオの身体知トーク・肖る編の続きです。

編集学校の学びは、学習ではなく「稽古」である。私たちは稽古を通じて多くのものを受け取り、方法ごと血肉にしている。ロールチェンジも頻繁に起こる編集学校はユニークだ。このシステムがもつ可変性と、リテラルな編集稽古を通じてなにが受け渡されているのか。大量の入力情報を浴びながら、言語化に向かわせる花伝所の学びの特徴とは。[42花]から、パンを焼く花目付(編集学校歴10年)、熟練錬成師範(編集学校歴18年)、システムエンジニアから医療に転じた新師範(編集学校歴3年)の三人が集い、自らの稽古体験と更新について鼎談の場をもうけた。容る編は、指南と指導の違い、道場から生まれるトポスに迫る。(全3回に分けて掲載します)

■指導と指南、道場から生まれる文化

高田:私の悩みは、指南も指導文も長くなりがちなこと。もっと端的にスパッと伝えたい。お二人はそのあたり、どう意識されていますか?

平野:松岡校長との鼎談で「なにをしなかったか」聞きました。しないことを決めるという方針で、贅肉が削ぎ落されていく。引き算ですよね。あとは短文スタイルの方が、校長ディレクションの「射抜く」に近い。それも大いに意識しています。自分の癖を認識することも、好きな指導スタイルをもっておくのも有効です。

齊藤:わたしも短文で言葉を選びます。前述の真武師範は「短文で決める」モードがダントツでした。とはいえ、指南は短ければいいという訳ではない。大事なのは「いつ」です。いつ差し込んで、いつ気づかせるか。

指導は即効性が求められる一方で、指南は読んだ本人が気づくのを待つ。指導と指南の違いはここです。だからわたしは渡すタイミングを意識して書いています。

高田:さすがです。入伝生の編集のプロセスをここぞという時に言語化されて放つから、厳しい指導もブラッシュアップの起点に見えてくるんですよね。

平野:花伝所の道場ってどんなイメージでした?

高田:教えてもらうイメージでしたが、演習が始まるとフィードバックをしないと指南を更新できませんし、指導がもらえる演習は限られるので、共読も手摺に自学自習の場と気付いていきました。途中、フィードバックでなく感想になる、仕事の繁忙で回答が遅れるシーンもありましたが、岩野花伝師範が引き上げる声を皆へ届けてくれました。いわゆるコーチングと違う品格を感じ、他の道場も共通してある風姿でした。それが花伝所独特の文化なのかなと考えるようになりました。

平野:それは沁みますね。岩野師範はパンクで先鋭アートにも敏感で造詣が深く、底なしです。でも伏せられている。品格という佇まいから、文化の萌芽を感じとった高田師範の感度にも唸ります。

高田:離を退院した師範の皆さんや入伝生の言葉も、場に応じてサラリと着こなしている。方法を使ってさし出されるものが多く、ロールを越えて感銘を受けました。

齊藤:他者のまなざしが差し込まれる花伝所の道場は、サロンのような場だったのですね。

平野:師の存在、稽古、言葉、他者の視点などさまざまな断片が相まって突起が生まれる。そこからコミュニティが派生したり文化が興っていくのですね。場起こしのヒントになりそう。

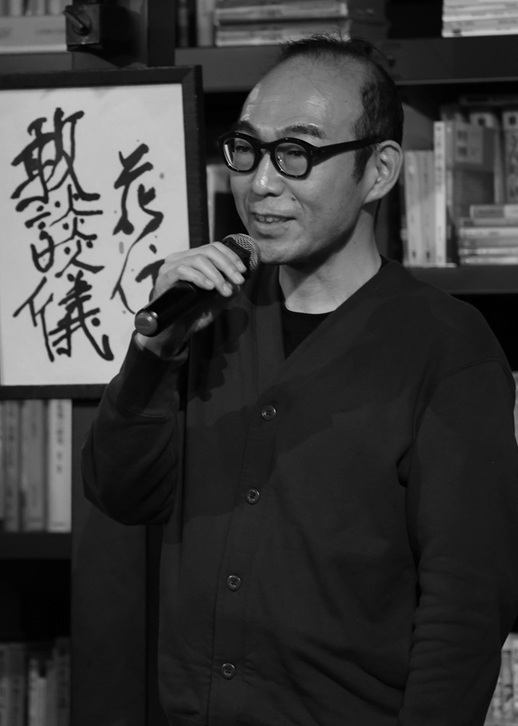

放伝生が師範代へと一段ロールチェンジする敢談儀。

放伝生との『芸と道』図解問答で斬り込む齊藤錬成師範。刀と滋養が滲み出るその風姿に誰もが引き上げられていく。

■ロールチェンジが見方をつくる

高田:あらためてロールについて語りたいです。かつて「師弟」の関係であったお二人が時を経て42[花]で再会することになりました。花目付と師範は師弟の関係ではないにせよ、都度ディレクションはしていますよね。

平野:花目付を引き受けた時点で、即座に視座が上がりました。一夜にして見ていた景色が変わり、範囲なり奥行きが立体化する感じです。花目付が師範ロールと違うのは、一座という集団の熱量をみる眼が働くことでしょうか。花伝師範は道場主ですから「場の亭主になっているか」。とくに道場の流れや動きに目がいきます。場の熱気や停滞や異質が入ってきたときの師範の応接ぶりには注目しています。場面展開は一瞬ですからね。語ることばの巧拙よりも発する「機」の方へ。編集道は優劣ではないですし、ものごとを前に進めているかが肝要です。一様な刻み方ではなく個別性に寄り添うことや、然るべきタイミングなども大事にします。あと、矜持があるか。

齋藤:ものごとを前に進めるために「亭主」はいつも「いつ」を逃さない体勢にいる。師範の道場運営と共通しているんですね。講座全体を運営するにあたって注意していることは何ですか?

平野:手前が大事ですね。運営のリズムや方向性は「まえ余地」あってこそですから。事前稽古で十分にセンサーをあけて挑むこと。ツボを押すようにたった一点でも機を得た言葉は効きますよね。校長のディレクションは超部分に特化していながら、結局全体を動かしていました。

高田:即興でそんなディレクションがあるとは驚きです!でも、にわかに意味を受け取れなかったと思います。花目付の視野の広さや問いも、講座全体を大きく動かしているように見えています。

齊藤:「学衆-師範代」とか「師範代-師範」といった一対とはいえない「師範-花目付」の関係。単に主客が入れ替わる場面はないんだろうけれど、それでも、平野花目付の活動の一部が、わたしの一部であるかのようにみえてくるんです。部分的にも主客転倒が起きている。

平野:思考の部分共有、もっと言えばロールを借り物とした共有知の出し入れでしょうか。師範代の意伝子(ミーム)を継承している、と表現する師範代もいますね。

齊藤:道場では、入伝生が教室を仮設して師範代を擬いた指南演習を行うのですが、彼らが書く指南の言葉づかいに、出身教室のミームが如実に映っていたりしますよ。師匠の視線で芸を演じ続けることで、そう「なっていく」に向かうという学び方ですね。

高田:とはいえ、花伝所の講座は8週間です。そんな短期間で「なる」に向かえるのはなぜか?

齊藤:一つは、師範が連日指導を差し込むことで入伝生自身が振り返る機会を日夜与えていますよね。これは破の稽古と同じで、限られた時間内での推敲を通して「かわる」を高速に起こせば、学びが加速する。

そしてもう一つは、師範代というロールに自分を預けて指南を書くことで、未生の「わたし」を発見する。回答に嬉々として応答する生き生きとした師範代と「わたし」とをかさねることで熱量が上がり急速に学びが進んでいく。

平野:つまり「まなざし」をうけて、まなざされることで自分の編集が磨かれるわけですよね。ロールが見方をつくるし、その見方もつねに更新し続けていると。

>>他者のまなざしと相互編集を積み重ねる先に、なにが顕れるのか? 破る編へ続きます。

文/齊藤成憲・平野しのぶ・高田智英子

アイキャッチ/高田智英子

アイキャッチ写真/後藤由加里

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)