鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

東京の桜が満開となった4月5日、伝習座が開催された。

赤堤の本楼には、師範代、師範、編集学校関係者が詰めかけ、オンライン参加には編集学校以外の方々の参加も得て、盛況な開催となった。

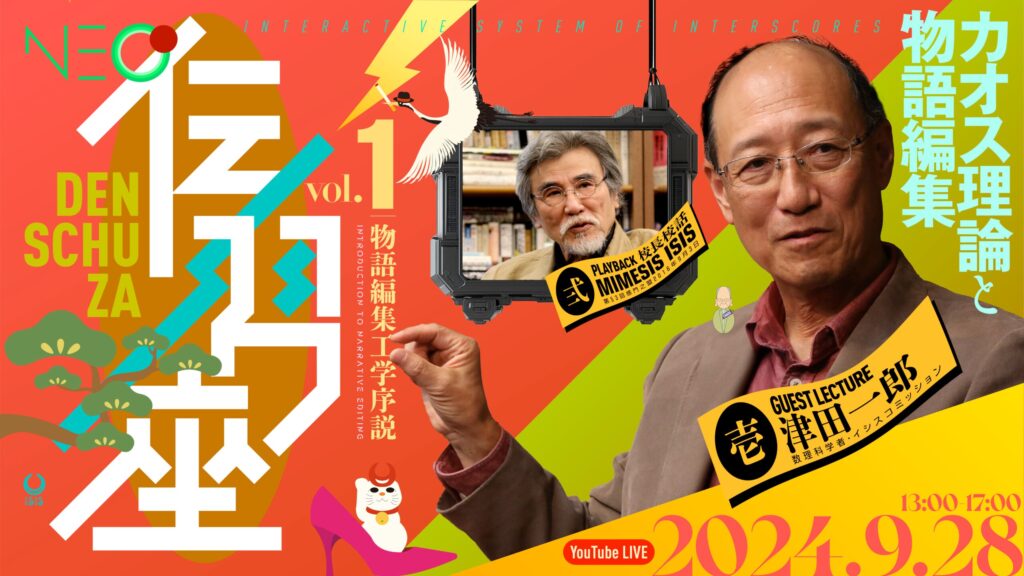

伝習座は編集学校の根幹をなす座であり、師範・師範代が松岡校長同席のもと研鑽を積む場としてこれまでに25年間で177回開催されてきた。従来は限られた参加者による座だったが、2024年秋から無料ライブ配信し、より多くの方に編集に触れてもらう機会をつくるという新しいスタイルに生まれ変わった。今回の伝習座は通算179回でありその新スタイルの2回目である。

2024年秋から始まったニュースタイル伝習座。第1回のゲストは数理科学者でISIS co-mission メンバーの津田一郎さんをお招きし物語理論とカオス理論を重ねて語っていただいた。

伝習座は、2部構成になっており、第1部は、専門領域と編集の融合である。専門分野と編集工学と重ねながら相互を読み解き、編集していく場とした。第2部は故松岡校長がこれまでにイシス編集学校の場で指導陣や受講生に語った話を振り返りながら編集を深めていく。

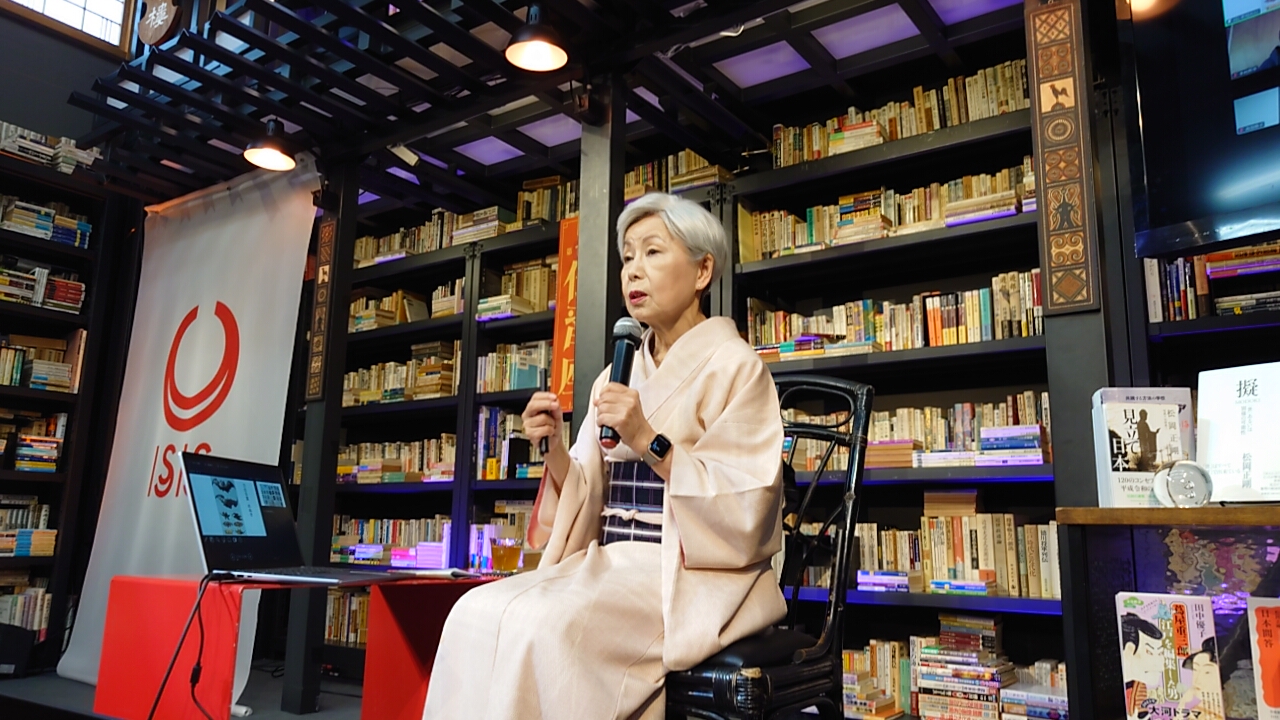

本日の第1部は、イシス編集学校学長であり江戸学の専門家である田中優子学長が「江戸に見るあやかり、やつしの編集」について語った。松岡校長からイシス編集学校を引き継いだ学長の初の伝習座ともなる。

田中優子学長の講義は「今日からは、あやかりやもどき、なぞらえ、見立て、やつしが、それぞれどこからどこまでを指すのかを考えて使わない」、というあやかりに向かう姿勢の宣言で始まった。言葉の幅を決めるのではない。決めることによって生まれる思い込みを崩す必要がある。言葉を整理するのではなく、言葉の内実が他の言葉の内実と重なり合っていくことに着目する。重なった部分に着目し、どっちがどっちなんだと思うことこそが大事なのだ。そうすると言葉と言葉の重なりから新しい言葉が生まれてくるのだ。

分類する、整理する、ということに馴れてしまっている我々は、どうしても言葉を定義し決めてしまいたくなる。そしてその定義に安心していまう。筆者も今回の講義を聴きながら何度も「今のは見立て?それとももどき?」などと思案している自分に気が付いた。言葉を定義するのではなく、そのあいまいさに意識を置く。これがとても難しい。分類することが自然となってしまっている自分の思考回路をみせつけられた気がした。

言葉は切り離さない。むしろ「事例を増やしていく」ことが重要だと、優子学長は強調する。あやかりの中で何がおこっているのだろうか、この仕事のあやかりは何だろうかと考えることで、言葉の理解が始まる。例えば、我々が松岡校長の言葉をきくとき、その「ことば」を理解し従おうとする。これが一つのあやかりである。校長にあやかるということは、校長自身があやかった過去、ひいては昔の日本にあやかるということなのだ。今や我々の中に入った校長の言葉があやかりとして外側に湧き出てきている。

第一部の司会進行は、世界読書奥義伝[離]火元組の松岡正剛の絶対の信頼を受けていた寺田充宏が左近として、そして金沢の医者として漢方にも理解が深く、MEdit Lab運営メンバーでもある華岡晃生が右近を務めた。右近・左近は、『[近江ARSいないいないばあBOOK]別日本で、いい。』の言葉をYohji Yamamotoがデザインした黒の衣装で登壇した。校長と古き日本を纏ったいでたちで、場に「あやかり」を持ち込んだ。

右近・左近は、松岡校長の「あやかり」と優子学長の語る「あやかり」を交差させその間の目を向け、分け入り、探し続けた。二人の進行によって、新たな言葉を見つけるプロセスが沸き上がってきた。

寺田充宏左近いわく、校長の口から発せられる「あやかり」は「あやしさ」を纏っているという。深夜に朦朧とした意識の中に見える本質とともに校長が語ってきた「あやかり」には、江戸に見る「あやかり」とは違う趣きがあるのだ。「あやかる」には「あやしさ(妖)」や「あや(文、綾)」が見え隠れする。言葉と言葉の間に分け入ること、日々の中に起こるあやかりや見立てに意識を向けてみると、また新しいあやかりが見えてくるのかもしれない。

優子学長は「我々は今、あやかりや見立て、もどきを探すスタートラインに立った。」と、言葉探しの旅に我々をいざなった。

tanaka_kaori

編集的先達:白洲正子

縞々BPT、縞状アンサンブルといった教室名をもち、世界各地の手織りや手染めの布を愛する。特にカシミール地方のウール刺繍ショールにロマンを感じている。主にイスラム圏の国々で、通算10年教育関連の仕事に携わった経験をもつ。

11月24日(月・祝)16:30-18:00:別典祭の最後を飾る田中優子の酒上夕書斎SP ~コスパ・タイパ脳をほぐす日本・江戸・昭和の三問答~

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上に […]

「既存のモードからの逸脱のセンスに注目する」(松岡正剛『別日本で、いい。』) 「情報を動かす」、「情報を使う」、ということは何かの個性や逸脱に注目することだ。イシス編集学校の基礎コース[守]では4つに分類された情報を使う […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。