草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

夏休み真っ只中、子どもたちのいない教室は静かだ。ところがイシス編集学校の教室は真逆。24時間出入り自由なネット上の教室には昼夜を問わず学衆からの回答が届き、師範代からは指南が返される。学衆の秘めた編集力を引き出すため、ひとりひとりに合わせて送られる師範代の指南。「いったい、どうやったら師範代はこんな指南ができるのか?」そんな驚きや憧れや未知への好奇心にあふれる者たちに編集指南の秘伝を明かすべく、本日、花伝スペシャルEditTourが開かれた。

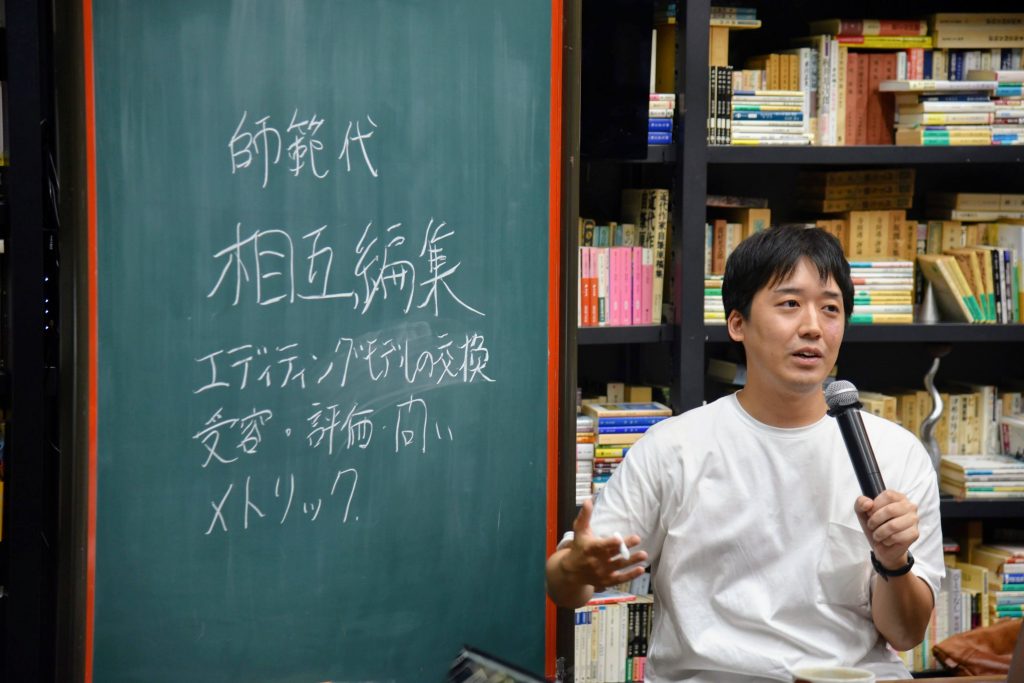

一般的に先生というのは生徒に対してなにかを「教える」というイメージがある。しかしイシス編集学校の師範代は教える存在ではない、と中村麻人花目付はきっぱり。そして黒板に大きな文字で「相互編集」と書いた。これが今回のEdit Tourのキーワードだ。

[守]では情報の見方を変えるたくさんの型を手にします。ただ、あくまでそれは「わたし」がどう見るかということ。[破]は受け手を想定してどう伝えるか、表現するかという稽古をするが、それでもまだ自己編集にとどまっている。そこから師範代になる[花伝所]に進むとなにが変わるのか。それは「わたし」だけでなく「他者」を必要としていること。師範代がやっているのは、自分をひとつの編集モデルと見、相手もひとつの編集モデルと見ることによる「相互編集」です。

イシスの教室では師範代と学衆がエディティング・モデルの交換をしながら相互編集に向かう。ではなぜ相互編集するのか。それは「限定されているものを解き放ちたいからだ」と編集への情熱を言葉にする花目付。つまらないQ&Aが蔓延り、情報をただ選択させられているだけの現代社会は「編集を終えようとしている」。だからこそ私たちは編集をしていきたい、それも自分だけでなく「他者」とともに。そのために5Mという型を身につけていくのが花伝所なのだ。

▲「エディティング・モデルの交換」「受容・評価・問い」「メトリック」――いずれも相互編集のための重要な方法である。そして「師範代」というロールモデルは、「いつものわたし」にとどまらず「わたしを相互化する」ための方法であり、相互編集の装置であることが明かされた。

▲「エディティング・モデルの交換」「受容・評価・問い」「メトリック」――いずれも相互編集のための重要な方法である。そして「師範代」というロールモデルは、「いつものわたし」にとどまらず「わたしを相互化する」ための方法であり、相互編集の装置であることが明かされた。

では編集指南というのはどのようにするのか。2つの指南ワークで参加者とインタラクティブに交わし合いをしながら、吉井優子師範が即席で指南文を書いて披露した。そこで使われたのは「アフォーダンス、アナロジー、アブダクション=3A」という方法。イシス編集学校の学衆なら[守]のときから繰り返し耳にする3Aだが、編集指南の方法として言いかえられたことに驚きの声が参加者からあがった。

▲吉井優子師範と森本康裕師範が指南ワークを進行。実際の[守]のお題を使い、3ステップでワークが行われた。1)まず参加者のみなさんに回答してもらう、2)集まった回答の中から「これが好きだな」「これが気になるな」といった回答を各自ひとつ選んでもらう、3)自分がなぜその回答を好きだと思ったのかや、選んだ回答の回答者がどうしてその回答を思いついたのかを想像して言葉にしてもらう

▲さきほどの3ステップの裏には、3Aという方法が隠れていた。

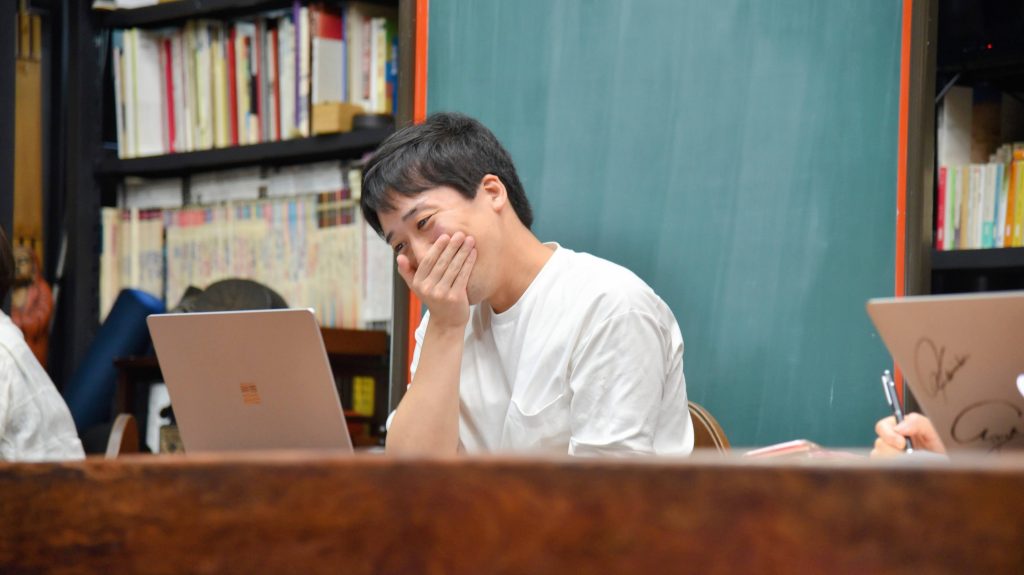

▲参加者との交わし合いを愉しむ小椋加奈子師範と中村麻人花目付。ふたりとも笑顔がチャーミング。たびたび笑いが起こるほど、和やかなワークだった。

▲参加者との交わし合いを愉しむ小椋加奈子師範と中村麻人花目付。ふたりとも笑顔がチャーミング。たびたび笑いが起こるほど、和やかなワークだった。

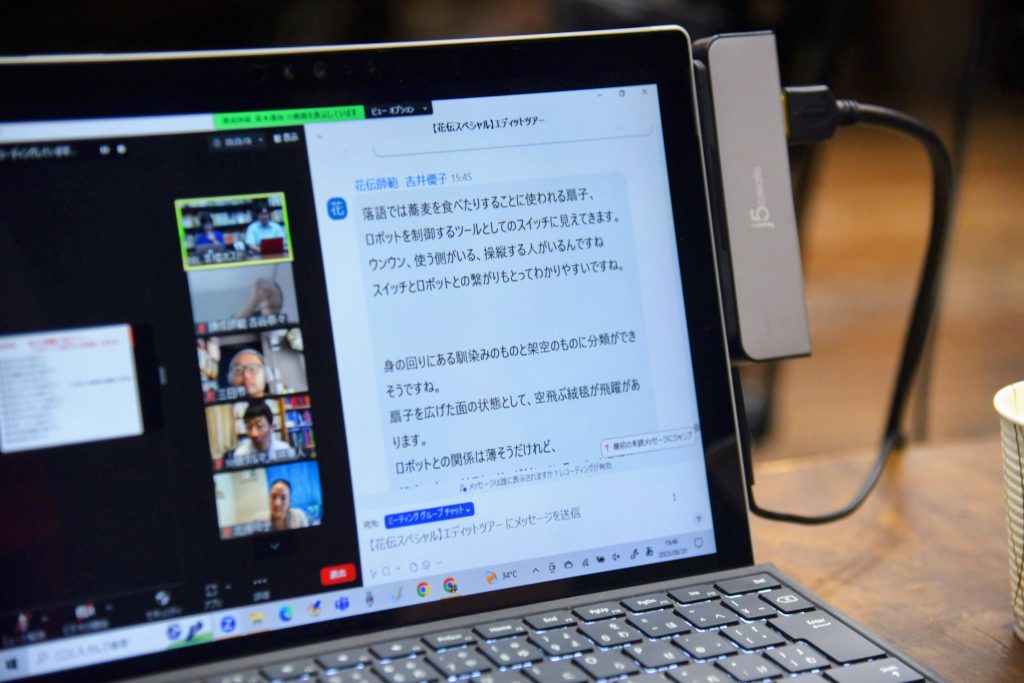

▲Zoomのチャット欄で披露された吉井師範の指南。指南が生まれるプロセスに立ち会った[守][破]学衆の参加者たちは、〈編集の指南〉から〈指南の編集〉へと見方がくるっと変わったに違いない。

▲Zoomのチャット欄で披露された吉井師範の指南。指南が生まれるプロセスに立ち会った[守][破]学衆の参加者たちは、〈編集の指南〉から〈指南の編集〉へと見方がくるっと変わったに違いない。

最後に、先日第39期[花伝所]のプログラムを修了し、次期52[守]で師範代登板予定の新師範代たちからメッセージが送られた。「師範代になる」決意をした4名の言葉は力強く、送り出した花伝所の師範陣からは「頼もしい!」という言葉が飛んでいた。

◎大和丈紘師範代◎

花伝所であつかうお題は[守]の38の型なんですが、あの38個の裏側にはこんなに広い世界があったんだというくらい、お題は奥が深い。そして教室に学衆さんが8人も9人も10人もいるなかでどうエディティング・モデルを交換していくか、その方法論にも深くて広くて面白い世界があった。ぜひその世界を覗き見してください。

◎大澤実紀師範代◎

師範代を引き受けるという決意がないまま花伝所に進んだが、師範代になることで、世阿弥の「離見の見」という言葉の意味を感じている。自分が出ていくのではなく他者と交感しながら後ろから見る、客観的に見るといった、立ち位置のようなものを花伝所を通じて学べたことが大きい。それは、仕事でさまざまな人とかかわり、何かを一緒につくったりするうえでも大切なこと。花伝所は学びが深い、奥が深いコースです。

◎登田信枝師範代◎

[守]が方法というダイヤモンドを掘っていく場だとしたら、それを見せる方法を学ぶのが[破]、そして花伝所にはここでしか磨けない角度でダイヤを磨いてくれる人がたくさんいる。大変だけれどそれ以上のものを受け取れる、世界のどこにもない場所。タイミングというものがあると思うので、そのまま行くのが一番おすすめです。大変で泣きそうだったら私の笑顔を思い出して文句をいっぱい言ってください(笑)世界でたった一つの花伝所へ、いってらっしゃいませ!

◎高田智英子師範代◎

[守][破]でどうして私はこんなに編集稽古に夢中になったのか、その仕組みが花伝所に入ってすこし見えてきた気がする。花伝所に入ったのは、もうすこし型を学びたいという動機からだった。師範代として型を学ぶうちにいろいろな師範代がいていいんだという気づきがあった。イシスの外で関わる人たちが、どうしてこの人はそう考えるんだろう?というところに思考が動くようにもなった。そんな方法の秘密をぜひ一緒に学んでいけたらと思います。

▲新師範代たちは、Zoomの表示名に「師範代」という言葉をつけた。それだけで一気にモードが変わる。

▲エディティング・モデルの交換にはまだまだ秘密があるという林朝恵花目付は、未来の師範代に呼びかけた。「花伝所でさしかからないと本当の意味で実感することはできない奥義を味わいに、ぜひ花伝所の門を叩いてください」

▲花伝所が肖る世阿弥の『風姿花伝』(花伝書)。

次期40[花]は10月2日(月)からプレワークがはじまる。定員は30名。詳細・申し込みは下記URLから。

https://es.isis.ne.jp/course/kaden

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

◎4/27スタート◎Adoは新古今!?『古今和歌集』『新古今和歌集』両読みで日本語の表現の根本に迫る【イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」】

イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典にも挑戦してきました。4月27日からの新コースは、噂を聞きつけすでにあちこちから「これは受けたい!」という声があがっている『古 […]

ついに田中優子師範代の教室名発表!―55[守]新教室名【86感門】

2000年の開校以来、生まれた教室名は1000以上。どれひとつ同じ教室名はない。これほど多様な教室名のある学校が他にあるだろうか。 3月15日に行われた第86回感門之盟の冠界式、5月に開講する第55期[守] […]

【参加者募集】常識破りのお茶×読書×編集体験!3/22(土) 「本楼共茶会」ほうじ茶篇を開催します

3月22日(土)、松岡正剛プロデュースのブックサロンスペース「本楼」にて、お茶×読書×編集で参加者のみなさまを意外な世界へお連れする「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)を開催します。4度目となる今回は「ほうじ茶」を入口 […]

「生まれて初めてこんなに○○を覗いたかも」開店前の大型書店で本を選んだその果てに【ほんのれんイベントレポ】

闇夜の動物たちに出会えるナイトサファリ、温泉宿の誰もいない朝の大浴場、しーんと静まりかえった夏休みの教室。ちょっと時間をずらしてみると、いつもの場所に思わぬ別世界が広がっていたりしますよね。じゃあ、開店前の大型書店に潜入 […]

◎3/3(月)スタート◎シーズン2は《編集術の奥義》につながる千夜が登場!【多読アレゴリア:千夜千冊パラダイス】

2024年12月にスタートした、イシス編集学校のまったく新しいオンラインクラブ【多読アレゴリア】もシーズン1が終わり、3月からはシーズン2へ。多種多様な全14クラブがひしめくなか、イシス編集学校校長 松岡正剛の作品をクラ […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。