ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

松岡さん一周忌に寄せて

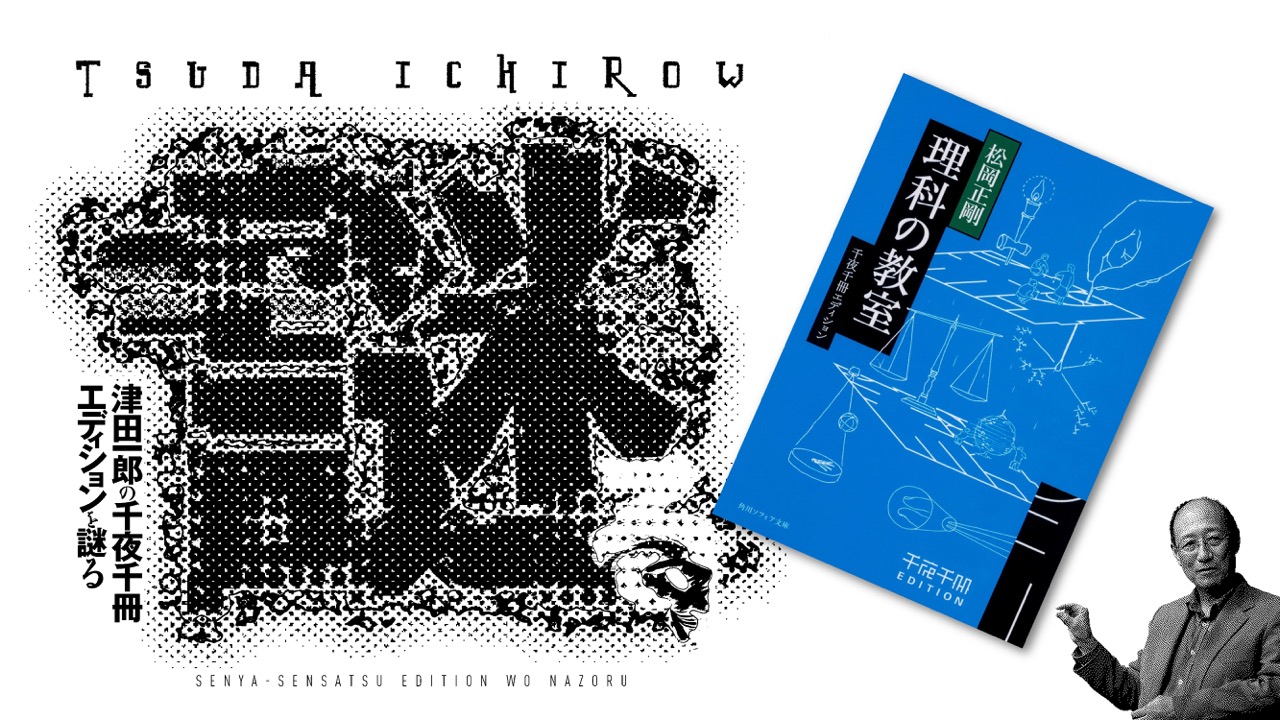

2024年8月12日に松岡正剛さんが旅立たれたとの報を受け、予想していたこととはいえ、現実を直視できない状態で、それが何日も続き、12月25日の玄月惜影會にて松岡さんの歩みを振り返ることでその面影をやっと心の奥にしまうことができたのだった。松岡さんとやり残したこともあるのだが、それも含めて私にできることは、まずは『千夜千冊エディション』を謎って、哲学し、科学し、数学することだと定めたのである。だから、この連載自体が松岡さんへのオマージュである。ここから何が飛び出すか、松岡さんの思想を謎りながら、松岡さんも私もそして誰も考えてもいなかったことが出てくればそれが何よりの供養だと思う。今月は意外なところへ遍歴する。

湯川効果

湯川秀樹さんが格別なのは多くの人にとっての共通普遍項だ。松岡さんも私も湯川さんの影響を強く受けた。年代的なこともあり、影響の受け方は異なっている。松岡さんは何度も直接会ってインタビューしているし、生々しいやり取りもしている。その中で、“ふつうじゃない”学者が目の前にいることを深く感じてきた。学問以上のものを湯川さんに感じ、それを享受した(第828夜、『理科の教室』pp.72-83)。松岡さんにとっては湯川さんの教えは新たな冒険に乗り出そうとしているときの“知の目印”になったのではないだろうか(第119夜、『理科の教室』p127)。対して、私が湯川さんを意識し始めたころは湯川さんはすでに“伝説的な人”であったのだが、私たちの世代の物理学徒にとっては朝永さんと共にmy heroであった。今日でいうところの“ロールモデル”とは違う。そういう現実的な概念を超越した存在としてまさにmy heroなのだ。アインシュタイン、マックスウェル、ニュートンと同じ格である。唯々、学問的に重要で好きなことを一つに絞ってがむしゃらに考え続ければなにがしかの新発見にたどり着く、そんなうすぼんやりとした目標ともつかぬ目標をひっそりと心のどこかに持っている、そのこと自体に大いなる価値がある、このことを体現してくれたのが湯川さんだ、みんなそう考えたものだ。

しかし、その存在が超越的であるがゆえに害になることもある。私が京大物理の大学院に入った当初、湯川さんはとっくに定年退官していたが、時々基礎物理学研究所に来所した。記念碑的な「湯川の部屋」が物理教室から移築されていたからでもある。「混沌セミナー」を主宰したり、委員会に出席したりしていた。そして、折に触れて、「これからは物理だけじゃない。むしろ、情報と生物の時代になる。だから、優秀な人は物理じゃなく、生物や情報に行って新しい世界を開拓しなさい」とも言われていた。これは我々の世代よりももっと前の世代から湯川さんが若者にずっと言っていたことである。生物物理という学問分野ができたのも情報科学、情報工学、情報物理なる分野ができたのも、湯川さんの教えが各世代に浸透していたからではないかと思うのだ。ところが、である。”湯川病“と呼んでいたものがある。湯川さんがノーベル賞の対象になった中間子論を仕上げて初めての論文を発表するまで5年間かかった。5年間研究成果が出ず論文発表ができなかった。私が大学院に入学した当初、物理教室には大学院生(修士課程1年から博士課程3年まで5年間の課程)がおよそ100名に対して、オーバードクター(博士号をとらずに5年以上大学院に在籍している者)がほぼ同数いた。オーバードクターが大きな社会問題になっていたが、少なくとも京大の物理学徒にとっては湯川さんが大きな目標であるので、皆湯川さんの真似をしたというのは言い過ぎだが、悪い意味の影響も受けていたのだ。論文を書こうとしない、小さなテーマは掲げない、大きなテーマを掲げて一心不乱に研究する、しかしテーマが大きすぎて成果が出ない、いや湯川さんだって5年間成果が出なかったじゃないか、オレだって、というわけである。物理には論文が書けなくなるいろんな病気があるのだが、この“湯川病”はかなり手ごわかった。私は湯川さんのような才能はないので、あまり大きなテーマを抱かず、一歩ずつ進んで論文を書こうと思ってはいたが、やはり大きなテーマを掲げて研究を始めようとしたのである。指導教官の富田和久先生に「それは大変重要なテーマだが、今の君にはまだちょっと難しいかもしれませんね。君の右のポケットにでも仕舞っておけば?」と諭され、これを何度も繰り返し、“進化論の数理物理”、“生と死(生成と崩壊)の相反定理”、“内部境界条件の発生とその効果”、“発展する力学系”、“情報の生成と消滅に伴うエネルギー散逸”などでついにすべてのポケットが埋まってしまい、あきらめて目の前のテーマ「ベル―ソフ・ジャボチンスキー反応のカオスと分岐構造に関する数理モデル」に絞ったのだった。それでも2年間成果らしい成果は出なかったが、問題が具体的だったことが良かった。そこを粘ることができてある程度の成果を出せたおかげで、何とか今日までやってこれたのである。

コロンビア大学の教壇に立つ湯川秀樹。湯川はノーベル賞受賞後も駆け出しの若手の研究発表にふらりと現れ、愚にもつかない初歩的質問でしばしば聴衆を驚かせたという。だが、その根本的な問いは往々にして見落とされていた大問題を浮き彫りにすることも。湯川の学生に対する影響はさまざまな意味で甚大なものがあったのだ。

出典:Getty Images

実体を浮かび上がらせる遍歴

松岡さんは湯川さんから空海、三浦梅園、荘子への興味を搔き立てられたと書いている(第828夜、『理科の教室』pp.72-83)。私もそうだ。私は空海と三浦梅園に関しては湯川さんの本で初めて興味を持った。荘子に関しては高校の漢文の教科書に「胡蝶の夢」が載っていて非常に興味を持ったが、本格的に読み始めたのは湯川さんの影響だと思う。その湯川さんもまた長岡半太郎の影響を大いに受けていたに違いない。日本の科学研究者における荘子の最初の“発見者”は長岡だからだ。むろん湯川さんは漢籍の素養があったので、幼少のころから荘子の考え方にも触れていた可能性はあるのだが。湯川さんは素粒子の奥に、まだ素粒子に分化する前の未分化な何かがあって、それは”渾沌“だろうと思った。それを松岡さんは「素粒子の奥には宿屋があったのだ」と書いた。それは「物質という物質が百代の過客として投宿し、また旅立っていく宿屋であった」(『理科の教室』p.80)。私はこの湯川さんの物質と宿屋の混沌のイメージ、松岡さんが編集した芭蕉的解釈は私たちが高次元のカオス力学系に普遍的にみられる「カオス的遍歴」のイメージによく合っていると思っている。いやむしろ、カオス的遍歴という概念を提唱した時にはこのイメージを持っていた。次のように。宿が宿として定義されるためには、旅人は宿に滞在し続けるのではなく一定期間たてば宿を出ていかなければならない。永久に宿に滞在するなら宿はアトラクターだ。しかし、それでは宿にならない。宿が宿になるためには旅人は時には1日、時には7日、と旅人によって、また同じ旅人でもその時々によって滞在日数は変化する。しかし、それは常に有限である。いくつかの宿があり、旅人がある宿に滞在し、また旅立っていく、そしてまた別の宿に投宿し、また出てゆく。こういうことを繰り返すうちに(カオス的遍歴)、宿は宿として再定義されていく。疑似アトラクターとして、あるいはアトラクター痕跡として。フーテンの寅さんが実家を宿代わりにして遍歴を繰り返すことで宿としての実家に意味が出てくる、それと同じことである。

ひとところに収束しそうに見えては飛び移っていく様子を視覚的に再現した、疑似アトラクターの3次元モデル。投宿しては旅立ち、再訪する軌道から、疑似アトラクターが浮かび上がる。

箕作阮甫への遍歴

松岡さんは第1307夜、『理科の教室』pp228-238で箕作佳吉(みつくり かきち)という日本の動物学を創始した人物に触れる(上掲書p.236)。これを見たとき私はハッとした。箕作佳吉は日本で最初の近代的数学者と言ってもよい菊池大麓(後の東大総長)の弟で、私の故郷の英雄、箕作阮甫(みつくり げんぽ)の孫なのだ。松岡→湯川→松岡→箕作佳吉→菊池大麓→箕作阮甫というのが私の連想のカオス遍歴だ。箕作阮甫(1799-1863)は、江戸時代に活躍した津山藩の蘭学者、洋学者である。江戸幕府が設立した蕃書調所の主席教授であり、お玉ヶ池種痘所の設立にも貢献したことで、東京大学の基礎を造ったと言われている。緒方洪庵とは宇田川玄真門下の兄弟弟子である。緒方洪庵も現在の岡山市生まれであるから今でいえばこの二人は同県人である。緒方洪庵の適塾が大阪大学の原点であると言われているので、近代の大学教育の一つの流れを作った二人がともに岡山県人であったことは同県人として誠に誇らしいことである。

それだけに留まらない。驚くべきことに、箕作阮甫の家系からは様々な分野の学者が輩出している。直系もしかり、また養子あるいは子供、孫、ひ孫たちの婿を入れるととんでもない学者一家である。例えば、地理学者、教育学者、法学者、動物学者、文学者、数学者、統計学者、医学者、人類学者、考古学者、物理学者、地球物理学者、医者、経済学者、憲法学者などである。これらの中には、私の興味に限っても、数学者の菊池大麓、地球物理学者で寺田寅彦の弟子だった坪井忠二(私はファインマン物理学の訳でお世話になった)、日本の原子物理学を創始した長岡半太郎と菊池正士(菊池大麓の四男)、天皇機関説の美濃部達吉、政治家の鳩山秀夫(第二次大戦後首相になった鳩山一郎の弟)など錚々たる顔ぶれである。

ここでまた、寺田寅彦や長岡半太郎に出会うとは何かの縁である。坪井忠二も教科書や訳本で勉強したので名前を知っていたが、まさか故郷の関係者とは知らなかったので、大変驚いたのである。私は15年ほど前に、江戸時代の古い街並みを保存した津山市城東の町並み保存地区にリニューアルオープンした津山洋学資料館に行って初めて箕作阮甫とその関係者の事を知ったのだが、それまでは箕作阮甫の存在すら知らなかった。地元の人もほとんど箕作阮甫の事を知らない。私の無知は置いておくとしても、津山市はもっと宣伝してもよさそうなものである。近代日本の礎をほとんどすべてと言ってよい分野で作った偉人たちをこれだけ多く排出しているのだから、“自慢話をしない”という岡山県人の気質はそろそろ横においてもよい頃ではないだろうか。隣接する鶴山公園(津山城址)の1000本のソメイヨシノが一斉に咲くさまもまた圧巻であるのだから。B’zの稲葉君のふるさとというだけではつまらないだろう。

箕作阮甫に始まる、優れた弟子や学者を家系に迎えるならわしは、近現代の日本に偉大な学者を輩出する一大家系を築く。

上段左から、箕作阮甫(洋学者・蘭学者)、箕作佳吉(動物学者)、菊池大麓(数学者)、坪井忠二(物理学者)、下段左から長岡半太郎(物理学者)、美濃部達吉(憲法行政法学者)、鳩山秀夫(民法学者)、菊池正士(物理学者)。

空海と法然への遍歴

私の生家は津山市の南に隣接する久米郡美咲町打穴(うたの)にあった。津山市は北西に大山(だいせん)と蒜山(ひるぜん)、北東に那岐山(なぎさん)を望む。米子から大山の南の四十曲峠を越えて蒜山の裾野から津山市に入り姫路に至る出雲街道が吉井川に沿って市街を東西に横切る。吉井川は市内東部で90度折れ曲がり南下する。ドナウ川がハンガリーの首都ブダペストの北エステルゴムとセンテンドレの間で90度折れ曲がりドナウベントと呼ばれているのに比類する岡山県の三大河川の一つが吉井川である。

片や打穴からは西に二上山(ふたかみさん)というツインピークの美しい山を望むことができる。この二つのピークが胎蔵界と金剛界を象徴し、この両界と人間界をつなぐ両山寺という真言宗の寺がある。ここは714年に開創したというから謂れのある寺院である。近くにもう一つの大きなお寺がある。打穴から南東に一つ丘を越えると誕生寺に出る。車で10分くらいの山道だ。JR津山線の同名の駅がある。ここは法然の生誕地である。境内には小さな池(というか水たまり)がある。ここはかつて空海が杖をトントンと突いたら水が湧き出たという場所で、ここで法然が産湯に浸かったという言い伝えが今に残る。こんなに近いところに二つの日本を代表する宗派があるので、うちの祖父などは祖母が亡くなってから毎日欠かさず読んでいたお経をしばしば混合していた。「南無大師遍照金剛」の後に「南無阿弥陀仏」と言っていた。これはご愛敬であるが、岡山県ももっとこういった宗教の聖地であることをアピールしてもよいのではないか。心の遍歴を味わえる格好の地でもあるのだから。

図版構成(カオス的編Rec):梅澤光由、稲垣景子

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る

④『理科の教室』で遍歴を謎る

津田一郎

理学博士。カオス研究、複雑系研究、脳のダイナミクスの研究を行う。Noise-induced orderやカオス遍歴の発見と数理解析などで注目される。また、脳の解釈学の提案、非平衡神経回路における動的連想記憶の発見と解析、海馬におけるエピソード記憶形成のカントールコーディング仮説の提案と実証、サルの推論実験、コミュニケーションの脳理論、脳の機能分化を解明するための拘束条件付き自己組織化理論と数理モデルの提案など。2023年、松岡正剛との共著『初めて語られた科学と生命と言語の秘密 』(文春新書)を出版。2024年からISIS co-missionに就任。

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑩『情報生命』で創発を謎る

「情報生命」という言葉の謎 このエディションは「情報生命」と銘打たれた。前口上にこの不思議な呼び名についての松岡さんの口上があるが、私は何度か読み返してもよくわからず、「追伸」のp.391を読んで、やっと得心がいったので […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑨ 『編集力』で負を謎る

アフォーダンスと環世界 アフォーダンスは編集工学の3Aの一つだ。環境が生物に与える行動的意味や価値のことだ。アフォーダンスは知覚者の状態には依存しない。ギブソンの本来の考えとして、アフォーダンスは生物と環境の間にある行為 […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑧ 『編集力』で真似るを謎る

富田のLIFEとエディトリアル 松岡さんは、折に触れ「オリジナリティー」よりも「真似る」ことの重要性を強調してきた。『編集力』でもこのことを強調する箇所が多々ある。そもそも「アナロジー」や「ルイジとソージ」、「擬き」など […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑦ 『編集力』で言語の境界を謎る

生成系AI(LLM) v.s. チョムスキー 今や多くの人が生成系AI(以下、AIと略す)を使って何らかの仕事をする時代になった。編集にも、論文校正にも、ちょっとした疑問点にも、研究にも参考になる視点を与えてくれる。人に […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑥ 『編集力』でアブダクションを謎る

推論=心? 『編集力』には編集工学の技法がいっぱい詰まっている。この450ページを超えるエディションを読み込めば、松岡さんの思想と技法が会得できるのではないか。だとすると、これは恐ろしいエディションである。謎ることすら気 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。