結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

「子どもにこそ編集を!」

イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。

子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。

子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。

ネズミが描かれた新しいカレンダーを見ながら、長男(11)が言った。

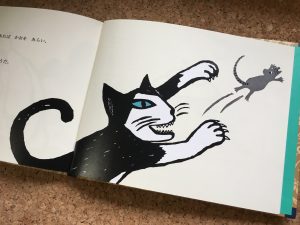

「これだけブームなのにネコ年が無いのはおかしい。今、干支を作ったら絶対に猫が入ると思う」。

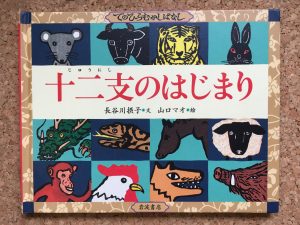

ちょうど長女(6)が読んでる本にも「十二支のはじまり」のお話が載っている。最後のページでは猫がネズミを追いかけている。

どうしてこうなっちゃったんだろうね。

じゃあ、新しいの作ってみる? 長男、「やる」とパソコンの前に座った。

まず今の干支を一覧表にした。

次に候補の動物を挙げていく。最初は親子で交互に思い出していき、出尽くしたところで動物図鑑を本棚から出して開く。

「ああ、サイを忘れてた!」「カンガルーやコアラもあるね」

思い出せなくなったところで調べると、動物の名前がどんどんアタマの中に飛び込んでくる。

今の干支と候補一覧を見比べ、12に絞り込むために、一つ一つ吟味していく。そうすると、ニワトリは鳥類、ヘビは爬虫類といった分類軸が見えてくる。またヒツジが入っててヤギは無いのは何故だろうという問いなども湧いてくる。

そもそもどうして十二なのかとルーツに迫りたくなってちょっと調べてみる。中国で始まった時は「子丑寅……」は単なる記号であって、動物にあてはめたのは後のことと分かる。他の国にはブタ年などもあるらしい。

「パンダはイメージとちがう。入れるならクマ」

「龍はどうなんだろう? 一つだけ想像上の存在って。ヘビも外してもいいんじゃないかと個人的には思う」

手を動かしながら発せられる長男のつぶやきに、「そうかなあ、今年はパンダ年っていうのもいいと思うけど」「ヘビは昔、神様の使い

とされていたからかな」と時々ツッコミを入れる。

なかなか12に収まらないというので、グローバル化社会だから二十四支にしてもいいんじゃないかとアドバイスを挟んでみる。二十四節季という言葉もあるし、二十四にも何らかの意味がありそうだ。

「新十二支」と「二十四支」を作ろうとゴールが決まった。

検討の結果、決定したのがこちら。

◆新十二支

ウシ トラ ゾウ ネズミ ライオン キリン

ネコ ウマ ヒツジ ニワトリ タヌキ サイ

ポイント

・ネズミがズルをして1番になったけど、このバージョンでは一番

最初に出発したウシを一番にした。

・トラ、ライオン、ネコ。ネコ科が多いけど、順番はばらけさせた。

・ニワトリだけは変わらず10番目になった。

◆二十四支

ライオン キリン ネズミ ウシ トラ ウサギ カモ ヘビ ウマ

ヒツジ ネコ ニワトリ ゾウ クマ シマウマ カメ タヌキ

コウモリ カバ モモンガ モグラ ハリネズミ カメレオン サイ

ポイント

・百獣の王であるライオンをトップにした。

・カメ年は、縁起も良さそうなのであってもよいと思う。

・最後はどっしりとした印象のサイで締めた。

長男は、野菜や果物にも大いに興味関心がある。最近、果物の消費が低迷しているというニュースを受け、果物の干支も作ってみた。

◆果物十二支

イチゴ スイカ モモ ミカン イチジク ブドウ

リンゴ カキ マンゴー ナシ バナナ ビワ

ポイント

・イチゴはネズミっぽさ、スイカはウシっぽさを意識して並べた。

・干支はカレンダーだけでなくいろいろなシーンに登場する。

・果物好きとしては、「今年はミカン年ですね!」といった具合に、ちょっとでも果物が話題になるといいなと思う。

〇〇編集かあさん振り返り

エクセルと動物図鑑を使って、40分ぐらいで集中して遊んだ時間でした。

集める、選ぶ、並べる。「干支」という対象に介入することで動物たちのそれぞれの特徴や「らしさ」が見える。干支という仕組みの来歴やルールを調べるきっかけにもなって、予想以上におもしろかったです。

みんなの新十二支も知りたい。子ども編集学校のお題候補に決定しました。

〇〇遊んだ本

『てのひらむかしばなし 十二支のはじまり』

作: 長谷川 摂子

絵: 山口 マオ

出版社: 岩波書店

十二支に入れなくて怒ったネコがネズミを追いかける

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

編集かあさんvol.55 愛知で考えたこと〜秘密基地と擬き力

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/7/6更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年7月6日更新 【Archi […]

編集かあさんvol.53 社会の縁側で飛び跳ねる【82感門】DAY2

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]

編集かあさんvol.52 喧嘩するならアナキズム【82感門】DAY1

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。