タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

膨大な本のなかから、ピンポイントで求める本を探せるように、本にまつわる情報を整えてゆく。本のタイトルなど大した情報量ではないと思うだろうが、日本語はなにかとバリエーションが増えやすい。「私」「明日」「日本」といった頻出語彙でさえ、よみ方が何通りもある。さあどうするか、ということでどんどんルールが増えてゆく。放っておけばカオスに積みあがっていく本を、コスモスにしてゆくのがカタロガー。読中もなにかと仕分けしているような気がする。

タイトルに「放つ」とあるとおり、何かを手放す話がつづく。32歳の女性が、双子の妹を失った悲しみ、それを共に嘆くことのできる妹の婚約者との関係に区切りをつける。海が大好きな高校生が、恋心を寄せてくれた幼馴染みの美少女を振ってしまう。中学生の少女は、亡くなった母親の幽霊に見守られて暮らしていたが、やがて母幽霊はいじめから娘を守ったのちに離れる。離婚して妻子と遠く離れた男は、隣家のシングルマザーとその子どもと仲良くなるが、やはり彼女らも去ってゆく。

手を放されるパターンもあるのだが、そうされたらこちらも放すしかない。自ら選んで潔く放つこともあれば、いたし方なくしぶしぶ放すこともある。人と人とが、二度と会えないような別れを演じる。再会したとしても、それまでとは全く違った関係になってしまう。そういう境界を描くのは、物語の王道である。

私がつくっている書誌データというものは、本の戸籍をつくるようなものだ。その本の生まれた場所「発行地」や、生まれた時「発行年月」を記録し、分類や件名によって、図書館の世界に位置づける。著者の生年や出生地、現在属する国や地域も同じように重要だ。読書中も、登場人物の属性はとても気になるのだが、『夜に星を放つ』のキャラクターたちは、詳細に語られない。名前だけ、姓だけしかわからない、住んでいる町の名、出かけてゆく海の名が伏せられている。東京と書いてあっても、駅名や路線名は書かれていない。

名前が半分だけだったり、地名が明かされなかったりすると、物語の臨場感は少し落ちる。そのかわり浮遊感が増す。主人公は、かならず夜空の星を見上げる。地上では離ればなれの人たちが、同じ星を見ることができ、手放した関係を思い出す。読者も一緒に夜空を見ている浮遊感があり、物語世界に包まれてゆく。なんだか昔話のようだ。コロナ禍である、つまり現代であるという説明があるにもかかわらず、なんとなくひと昔前のような、ややスローで、健全な精神をもった主人公たちを感じる。

妹とその婚約者、幼馴染み、母親、妻と子、どれも強い結びつきの関係なだけに、失われたときの傷は深く痛い。読者は、主人公の悲しみや困惑に共感しながら読み進める。失われたものに対して、安易に代わりのものが差し出されるわけではないが、不思議と終わり方には解放感がある。もの悲しいけれど陰鬱ではない。

古い言葉に「いぶせ」(憂鬱)というものがある。気分が晴れないこと、厭わしいこと、気詰まりなこと、なんとなく悲しいことを表す。古代の和歌にも『源氏物語』にも「いぶせ」な気分は表現されている。親しい人が亡くなったり、愛する人と別れたりといった悲しいことがあれば、それをしばらくひきずるのは、昔から当たり前のことだ。2か月くらいでは忘れられない。数年たって元気にしていても、ふと哀しみが襲ってくることだってある。

現代社会はハッピーで健康的であることが普通であり、標準とされる。ウツウツとしていて、なんとなく気持ちが晴れない、という気分は病気扱いされてしまう。しかし、見た目によらず悲しみを抱えた人は、思うよりずっと多いはずだ。悲しい話ばかりなのに読後が爽快なのは、読者にひそむ「いぶせ」な心が、当たり前のこととして許されるような気持ちになるからだろう。ここに描かれている悲しみは、その手触りをわたしも知っていると感じてしまう。へんな言い方だが、登場人物たちは健康的に嘆き悲しんでいる。そこに読者はホッとする。

最後のお話だけが手放すのではなく、手に入れる話のように思えた。それは主人公の小学4年生が、あまりにもないない尽くしだからだ。想くんは、両親が離婚して2年前から父親と「渚さん」とその間に生まれた弟と暮らしている。ある日、渚さんと弟が昼寝をしている間、ドアガードをかけられてしまい、学校から帰ってきてもマンションの部屋に入れない。想くんは、締め出されてもそのことを悪く取らない。うっかり忘れただけだと考えようとする。しかしドアガードは毎日かけられつづけた。それでも想くんは、父親にも実の母にも困っていることを言わない。そうすれば大人たちが言い争いをする。それがいやなのだ。毎日、部屋に入れずマンションのロビーで時間をつぶす想くんに声をかけたのは、派手なファッションの変わった老婦人。うちで待っていればいいと招き入れ、おいしいお茶やお菓子を差し出す…。まるで「ヘンゼルとグレーテル」ではないか。中世の子捨ての話が現代の都市で再現されている。

やがて父親も異変に気が付き、渚さんは泣いて謝り、想くんは実のお母さんにもっと会いたいし、渚さんと弟のこともひきつづき好きであると気持ちを表出することができた。子どもが、手放すこと、あきらめることばかりを強いられていた状況から、やっとすくいあげられる。泣きながら欲しいものを欲しいと言えた、これが5編全体の大団円となり、カタルシスともなる。

想くんは新しい家族と親しくなれば実母が少し悲しみ、実母を慕えば新しい家族が少し傷つくことを知っている。こんな小さな頃から複雑さに耐え、数々の「いぶせみ」を抱えて生きてゆくのだ。微弱な悲しみのトーンを感じとれることが、想くんを押しつぶさずに、彼を守る能力になってほしいと願う。

読み解く際に使用した編集の型: 物語の型、略図的原型、地と図

型の特徴: 物語には民族や文化を超えて、基本的なパターンがあること。モノゴトのさまざまな類型や典型の奥に、原型(アーキタイプがあること)。別れの悲しみという「図」を、現代と古代の「地」に置いてみる。

参考:千夜千冊 1522夜 『それは「うつ」ではない』

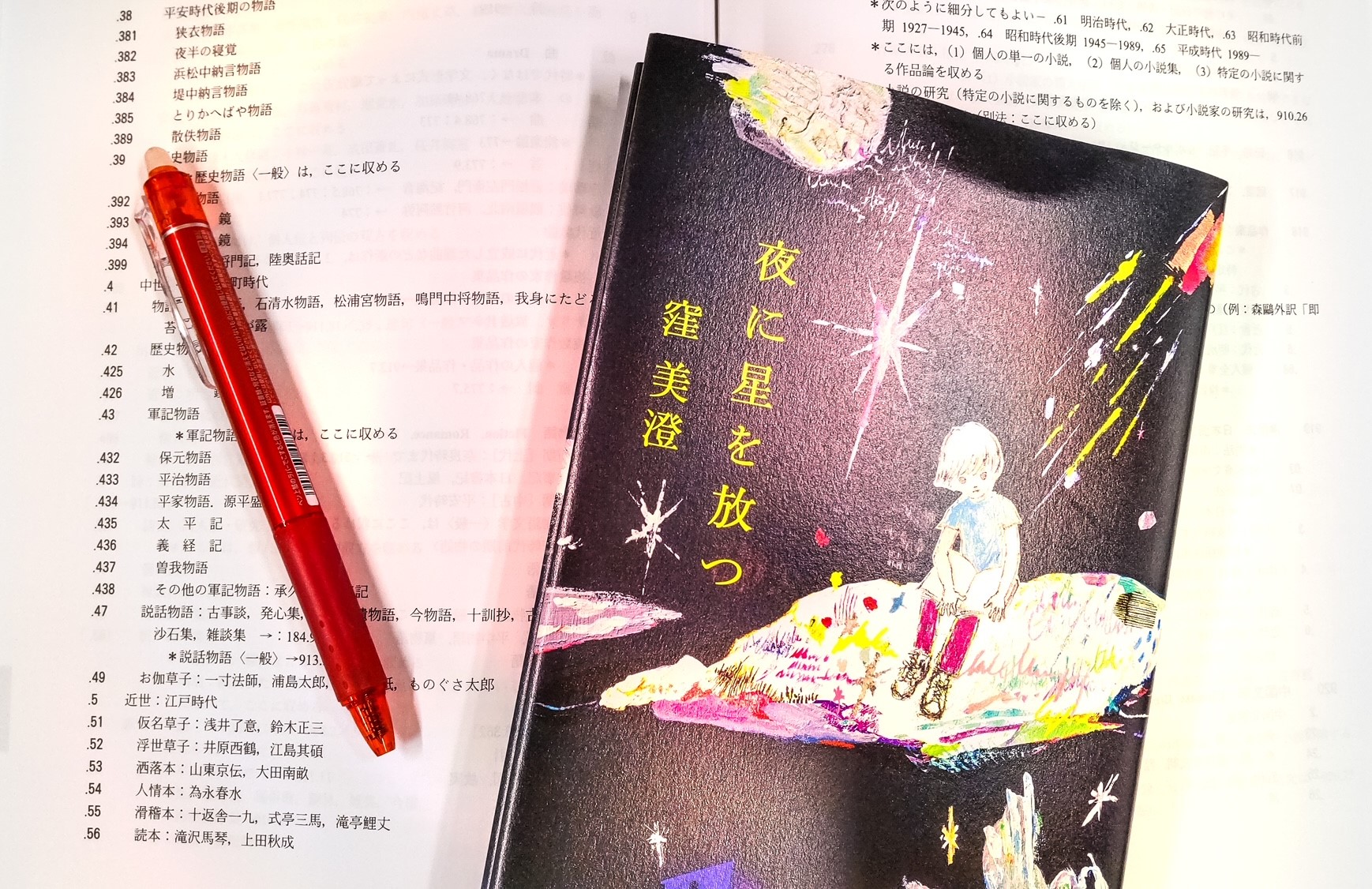

※カバー画像は書影と十進分類表。

夜に星を放つ

著者: 窪美澄

出版社: 文藝春秋

ISBN: 9784163915418

発売日: 2022/5/24

単行本: 220ページ

サイズ: 13.7 x 2 x 19.4 cm

【ISIS BOOK REVIEW】直木賞『夜に星を放つ』書評 ~言語聴覚士の場合(竹岩直子)

原田淳子

編集的先達:若桑みどり。姿勢が良すぎる、筋が通りすぎている破二代目学匠。優雅な音楽や舞台には恋慕を、高貴な文章や言葉に敬意を。かつて仕事で世にでる新刊すべてに目を通していた言語明晰な編集目利き。

【破 物語編集術先取りツアー 2/22開催】「はじめてのおつかい」に見入ってしまうあなたには、物語回路あり!!

お正月に日本テレビの「はじめてのおつかい」に見入ってしまった方、いますよね? 4~5歳の幼児が、ある日突然「おつかい」を頼まれる。ニンジンとお肉を買ってきて! これがないと今日のお誕生日パーティーに大好きなカレー […]

『ありごめ』が席巻!新課題本で臨んだセイゴオ知文術【55破】第1回アリスとテレス賞エントリー

開講から1か月、学衆たちは「5W1H+DO」にはじまり、「いじりみよ」「5つのカメラ」など、イシス人の刀ともいうべき文体編集術を稽古してきた。その成果を詰め込んで、1冊の本を紹介するのが仕上げのお題「セイゴオ知文術」だ […]

【55破開講】オールスターズ師範代とおもしろすぎる編集的世界へ!

師範代はつねに新人ばかりというのが、編集学校がほかの学校とすごーく違っている特徴である。それなのに、55[破]は再登板するベテランのほうが多いという珍しいことになった。9月20日の感門之盟で55[破]師範代10名が紹介さ […]

【破 エディットツアーオンラインスペシャル8月23日】イシスな文体編集術を先取り

文章を書くのが得意です! と胸を張って言える人は少ないと思う。得意ではない、むしろ苦手だ。でも、もしかして少しでも上手く書けたら、愉しいのではないか…、そんな希望をもって[破]を受講する方が多い。 [破]は […]

『ミッションインポッシブル』を翻案せよ!【54破】アリスとテレス賞物語編集術エントリー

全国的に猛暑にみまわれるなか、54[破]はアリスとテレス賞物語編集術エントリーの一日であった。この日、55[守]では佐藤優さんの特別講義があり、43期花伝所は演習の最終日であった。各講座の山場が重なるなか、54[破]学 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。