『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

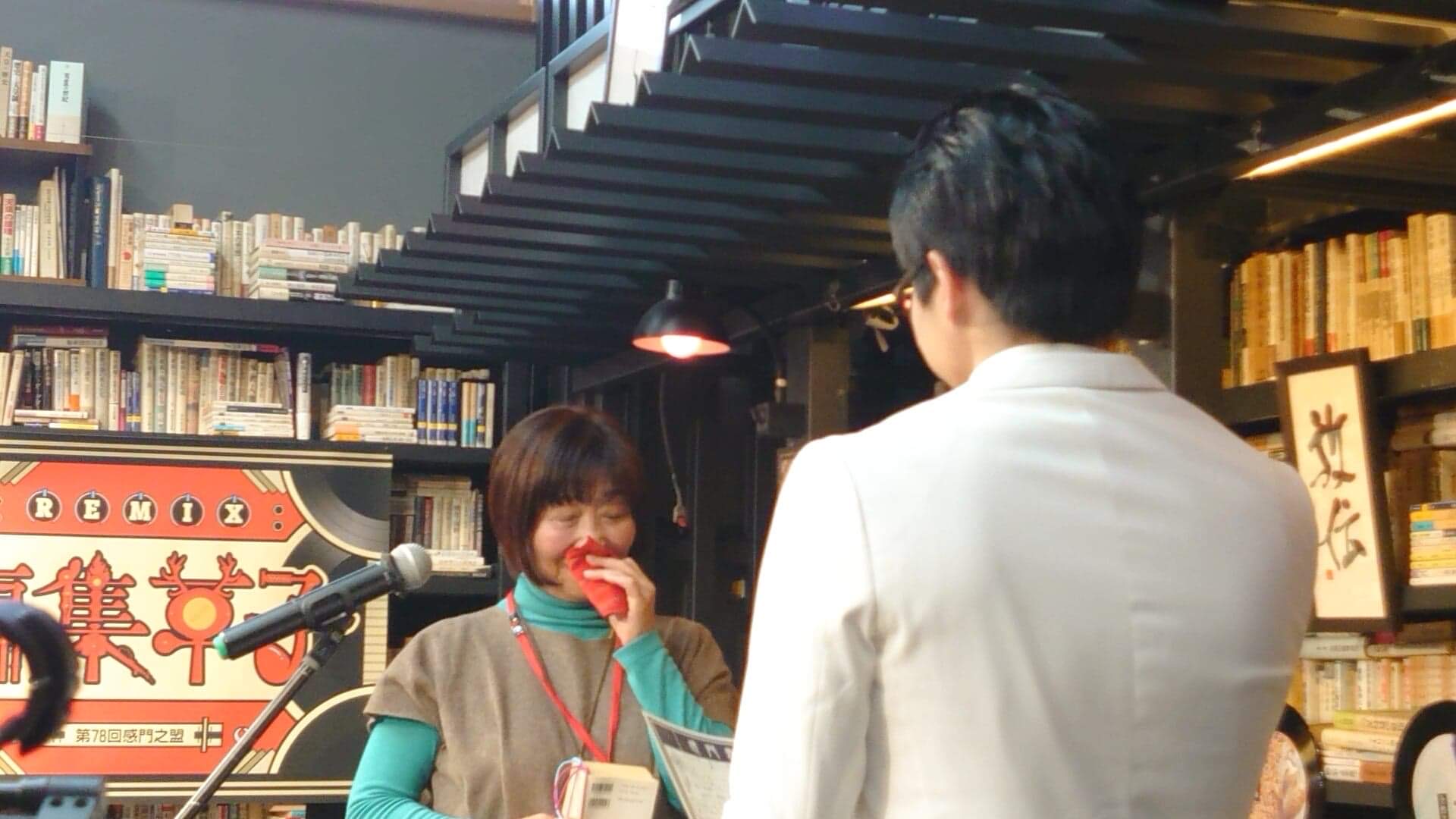

師範は教室には見せない師範代の姿を知っている。だから、第78回感門之盟の卒門式と突破式で、学衆達に言葉を送る師範代を見守る目はやわらかで温かい。稽古期間は約4ヶ月。暑さが残り扇風機が手放せない季節から、雪がちらつき炬燵から出られない季節へ変わる。この長期間、フラットでいることは難しい。師範代にも色々なことが起きる。

ある師範代は仕事との時間編集がうまくいかず、指南が遅れがちになった。それを取り戻そうと「得番録のコメントをやめようと思う」と話すと、いつもは「それでいいと思う」と丸ごと包んでくれる師範に「それだけはやめよう」と諭される。ある師範代は「教室に回答は届くが、その前の雑談のマクラがない」と不足を漏らす。師範はすかさずそれを拾い上げ、「マクラ投げ大会をしよう!」と差し入れを行う。そしてある師範代は最愛の人を亡くす。多くを語ると学衆を心配させてしまう、と師範に事情を話し、少しの間教室を抜けた。指南が止んだ静かな教室に現れた師範は師範代の意思をくみとり、多くは語らず、しかし学衆の稽古の足止めをしないよう言葉を残した。

学衆は、一度は誰でも考える。師範代はいつ寝ているんだろうと。「みなさんの回答が面白くて」なんて明るく返すが、立ち止まりたくなる瞬間があったであろう。不安や不足を露呈しすぎると学衆達にも不安が広がってしまう、と師範代達は水面下でバタつく足を見せないのだ。しかし師範は教室には見せない師範代の姿を知っている。師範代を、そして教室を陰でそっと支えている。

「畑本だから仕方ないよね」

「いつもトンネリアン教室」の師範代畑本に感門の言葉を送る際、思わず目を潤ませた師範景山にかけた校長の言葉だ。

そう、ずっと見守ってきた師範代が無事感門を迎えたとき、涙してしまうことは仕方がないのだ。

文:中村裕美(47[破]泉カミーノ教室)

編集:師範代 山口イズミ、師範 新井陽大(47[破]泉カミーノ教室)

撮影:中村裕美、上杉公志

▼番記者梅澤コメント

エディスト編集部

編集的先達:松岡正剛

「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。

編集部が選ぶ2025年12月に公開した注目のイチオシ記事9選

公開されるエディスト記事は、毎月30本以上!エディスト編集部メンバー&ゲスト選者たちが厳選した、注目の”推しキジ” をお届けしています。 今回は2025年12月に公開された記事の中からおすすめするあの記事こ […]

編集部が選ぶ2025年11月に公開した注目のイチオシ記事5選

公開されるエディスト記事は、毎月30本以上!エディスト編集部メンバー&ゲスト選者たちが厳選した、注目の”推しキジ” をお届けしています。 今回は2025年11月に公開された記事の中からおすすめするあの記事こ […]

イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 2026年が始まりましたね。みなさんはどんな年末年始をお過ごしでしたか。エディットカフェでは編集稽古が繰り広げ […]

2026新春放談 其の陸 – ブレイクの鍵は「二次編集」と「個別ディレクション」にあり!

遊刊エディストの編集部がお届けしている新春放談2026、其の陸、最終回となりました。伝習座、感門之盟、多読アレゴリア、別典祭とさまざまな企画が連打された2025年を経て、2026年にイシス編集学校はどのような飛躍を目指し […]

2026新春放談 其の伍 – イシスの現場にJUSTライターは駆けつける

遊刊エディストの新春放談2026、今日は5日目、其の伍 をお届けします。JUSTライターチームから田中香さんと細田陽子さんのお二人が登場。イシス編集学校のリアルイベントの現場に立ち会い、その場で記事を書き上げる「JUST […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。