誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

親子から大人まで、全世代が参加できるイシス子どもフィールド。実験広場として4月にプレ・オープンし、半年が経ちました。親子で編集体験したい人、子どもの発想をのぞきたい人、総勢77名が参加中。子ども編集学校への期待の大きさがうかがえます。

10月からの本オープンを控え、去る9/21に佐々木局長も含めてフィールドメンバー6名が「子どもと編集」について、「イドバタイジング」を開催しました。プレ期間にできたこと、できなかったこと、そして今後の課題が見えてきました。

☆「イドバタイジング」とは、松岡正剛校長が子どもフィールドに寄せて作った新しい言葉です。「イドバタ(井戸端)でのインタースコアで新しい企画が始まり、広まっていく」という意味が込められています。

■親子で編集ワークは可能か?「エディッツ」15連発

フィールドではお題のことを「エディッツ」と呼びます。カレンダーの「5のつく日」をお題の日と定めて、3種類、全15題出題。

エディッツが、子ども編集学校の「土台」となり、子ども達の編集力が育つ「苗代」になっていくことを目標にしています。

これまでに出題されたエディッツは以下の通り。

♪ 親子エディッツ

1.ちょっとおかしな自己紹介

2.「あ」のつく言葉をあつめよう

3.うみのもの・やまのもの

4.きいろいもの、なんだ?

5.探検!オノマトペ

6.ピッタリ1にする

7.夏の“三つ”を発見しよう!

8.私のアタマの中のパン

9.この本なぁんだ?

10.なぞなぞ大集合

♪ おとなエディッツ

1.新年度のYKZ(要素・機能・属性)

2.まちなか連想ゲーム

3.七夕エピソード募集

♪ 図書小屋エディッツ

今、読んでいる本、教えたい本は? #春 #夏

また、「緊急事態宣言 とくべつ企画」として、工作写真を投稿する「ポイエーシスの広場」も実施しました。

「ポイエーシスの広場」の作品ギャラリー

参加者の声を紹介します。

- お題を挟んでやりとりすることで、子どもの見えなかった部分が見えたことが良かった。

- お題で「問いかけ」をしてもらえたことが良かった。このような問いかけを普段してもらうことがないので。

- 絵本や本を紹介してもらえたことが良かった。実際に購入した。

好意的な感想と同時に、稽古に向かう時の苦労などリアルな声も出ました。

- 子どもとお題をやるシチュエーション作りに苦労した。結果、だんだんついていけなくなった。

- お題がフロー的なので、焦点が合いにくく、関わり方が難しいと感じた。

- 本を買っただけで、一緒に読むまでいかなかった。

みなさんの声から、お題に取り組むモチベーションを引きだす仕掛けに課題があることがわかりました。いかなる方法がよいか、今後もトライ&エラーで進めていきたいと思います。

■好評だったオンライン交流企画

ラウンジお題と並行して、Zoomを使ったイベントを月に1回のペースで実施。

企画にあたっては、まず、メンバーが顔を合わせて共に過ごしながら連帯感を育むことを目指しました。そして、「児童館のような雰囲気で」という編集かあさんこと松井路代さんの一言より、子どもの動きや言葉を起点にするイメージを大切にしました。

親子&大人参加のイベントは2回。5月の「子どもエディッツ」と、7月の「七夕エディッツ」。

5月は、連想うたの「いろはにこんぺいとう」をベースに、“連想うたづくり”に挑戦しました。

7月は「オンライン七夕まつり」と題してスペシャルな仕立てに。七夕物語からスタートし、各地の七夕の過ごしかたを教えあい、メインプログラムは宇宙と星の絵本を使ったお話。山形県産業科学館長で師範代の宮野悦夫さんにお願いしました。最後に「オノマトペ短冊」を作る編集ワークで遊びました。加えて、参加者プレゼントの「七夕三冊ブックリスト」を用意。イシスのブック・スターたちが子どもフィールドのためにセレクトした、珠玉のお土産ができあがりました。

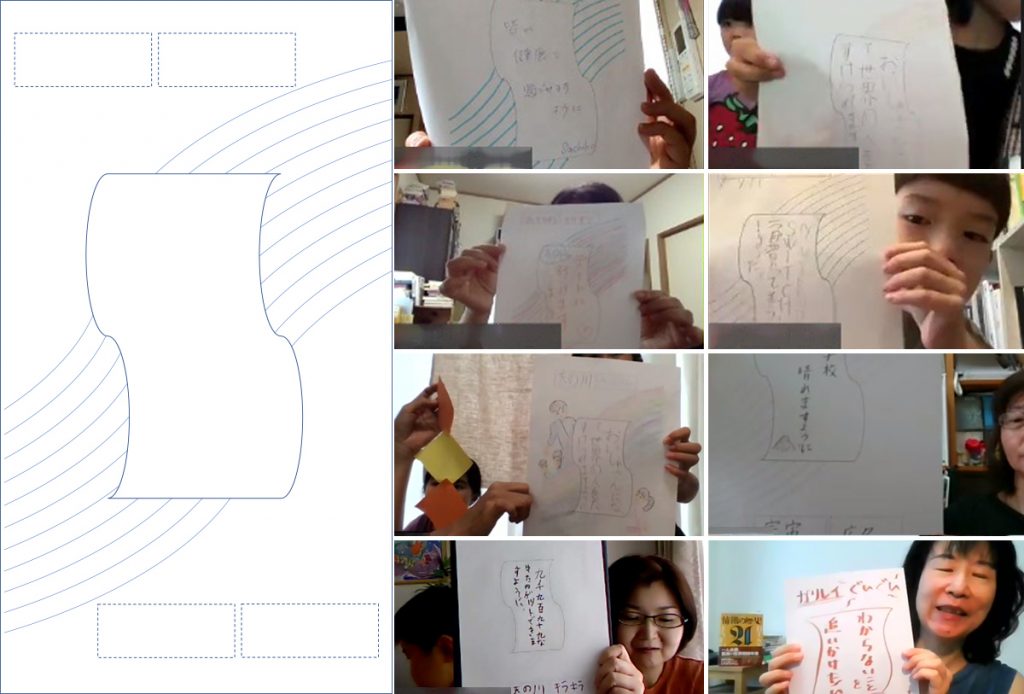

「七夕エディッツ」での編集ワークの様子

この2つに寄せられた声を紹介します。

- 「七夕エディッツ」は、内容はもちろん、お子さんが各々本を読みだしたり遊びだしたりしているのを横目に進行していたところが面白かった。

- ナビの得原さんのコメントが、一人ひとりの回答に合わせるだけでなく、イベント全体を捉えてのコメントになっているところが良かった。こういうコミュニケーションが子どもたちの想像力をのばしていくのではないかと思った。

- チャットでも支局のスタッフや参加者からのフォローがあり、子どもが嬉しそうにしていた。

- やはり子供の感性は素晴らしい。オノマトペに限らず、対象の言葉に対する枠を超えた捉え方素晴らしさに、一つ一つ感動。

6月と8月に開催したのは、「オトナのための千夜千冊共読会」。課題千夜は、『想像力を触発する教育』(1540夜)と『ホモ・ルーデンス』(772夜)。共読した後、図解するというプログラムです。

こちらに寄せられた声です。

- 千夜千冊共読会がとてもよかった。小さな子どもの都合と両立しながら親が楽しめる場になっていた。

- 図解の書き方に悩んだが、皆さんの様々な図解を見て、「もっと自由に、感じたままに書けばいいのか!」と発見があったり、いろいろな方の視点を取り入れることで理解も深まった。

- みなさんの図像を見て、極の多様性というか、自分の頭で思いつけるさらに外側や裏面、鳥瞰図や顕微鏡の中などのさまざま視点があることを気づかせてもらった。やっぱり共読ってとってもおもしろい!

いずれのコメントからも子ども支局の願いとねらいが、参加されたみなさんとうまく共有できたことがわかります。今後も継続して開催していきます。

■未来の編集ワークの芽

10月からの子どもフィールドは、新たに「プランニング・フィールド」を立ち上げ、オリジナルプランを実現させる活動をはじめます。現在、集まっているアイデアの一部をご紹介。

- 絵本や「科学道 100冊ジュニア」の本を使ったワーク。関わっているNPO団体や児童館などもあるので、地元でもやってみたい。

- 一枚の絵を見て、「目」「耳」「手(触覚)」「鼻(匂い)」をどんどん上げていき、「分類する」というワークをやってみたい。

- Eテレ「テキシコー」でお題づくり

- なぞなぞ大研究

- イーガン「深い学び」の実践

- 「YouTube DJ」をやろう。

- 漫画の吹き替えを考えよう。

どのプランにも、子どもの遊び方に編集をプラスしたい、情報活用能力を育てたい、という希求が反映されています。何を、どのように進めていくのがよいのか。イドバタイジングをフル稼働させて、どんどん試していく予定です。

これらのプランを支えるメタな視点、補強する視点からのご意見、アイデアも出ています。

- お題は守破のようにパッケージになっていると良いのではないか。

- 絵本を読んでいる映像などを使い、親子で一緒に読む方法を参考にできるようなプログラムがあるといい。

- 親のファシリテーション力を育てる、子ども編集学校版花伝所がほしい。

- 編集学校経験者がいる場を生かして、子どもの作品や作文を評価する同朋衆をおく。

- お題と回答をメディエーションする。

「子どもが育つ環境作り」を志向した野心的なアイデアが並びました。そう、私たちは、分立した学校と習い事、遊び、人との関係などを緩やかにつなげたいのです。支局員たちの問感応答返は、子どもの成長を丸ごと再編集しようと意気込んでいます。10月からの動向にご注目ください。

吉野陽子

編集的先達:今井むつみ。編集学校4期入門以来、ORIBE編集学校や奈良プロジェクトなど、18年イシスに携わりつづける。野嶋師範とならぶ編集的図解の女王。子ども俳句にいまは夢中。

七夕まつりのニューノーマル誕生?【七夕エディッツの会レポート】

七夕の願いごと、今年は何を書きましたか? イシス子どもフィールドでは、7月4日(日)にオンライン七夕まつり「七夕エディッツの会」を開催しました。 北海道から沖縄まで、小学生から大人まで、11組が集合。 各地の七夕行事を交 […]

【このエディションフェアがすごい!18】ジュンク堂書店 三宮店(神戸市)

「このエディションフェアがすごい!」シリーズ、第18弾は兵庫県神戸市のジュンク堂書店三宮店。ライターはイシス編集学校師範であり、イシス子ども支局メンバーの吉野陽子さんです。フェアは8月31日まで。 ◇◇◇ […]

おやこ編集ワークの「べからず3選」公開!4/3(土)開催【ツアー@おやこ】

小さなお子さんと親子で編集体験ができるおやこ編集ワーク。回を重ねるごとに参加親子が増加中です。次回開催は4月3日、ISISフェスタオンラインツアーに決定しました! 開催に先駆けて、おやこ編集のナビより、お父 […]

木村月匠からバトンを受け取りました吉野です。入門は2001年9月。9・11の直後に開講した4期守で、「言葉と意味はつねに不即不離をするものだ」という原則を学ぶ日々をスタートさせました。 それまで私は言葉と意味を一対一の関 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、 「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。