鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

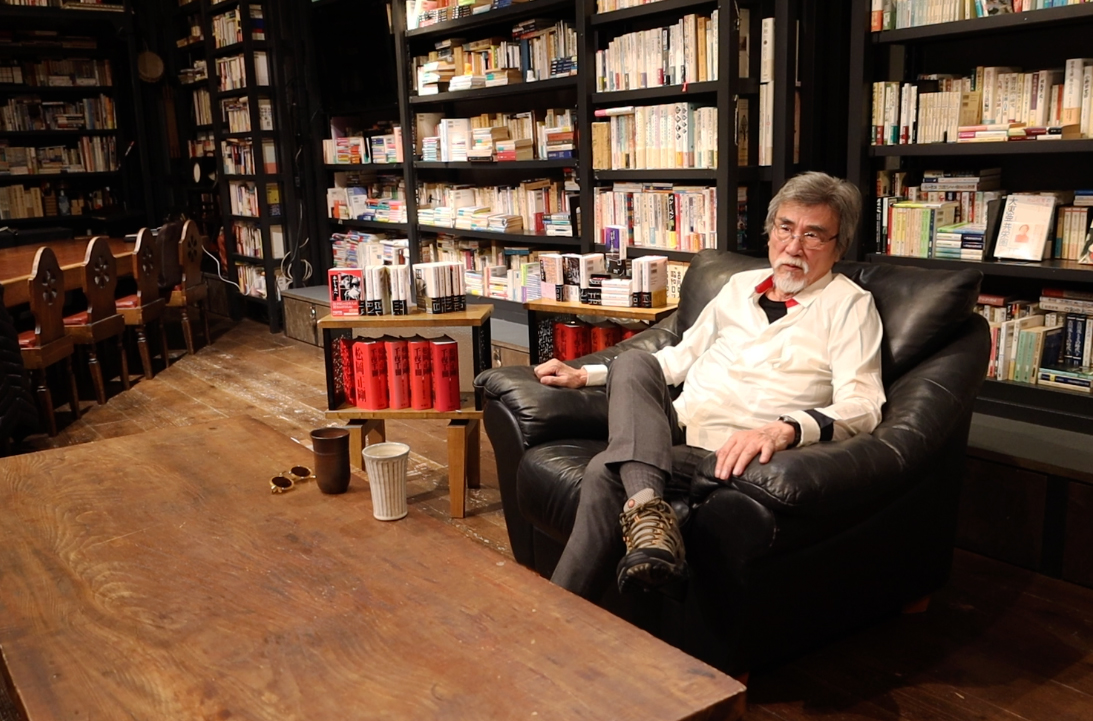

本楼にある黒いソファを移動して、その脇に求龍堂の『千夜千冊』と角川の『千夜千冊エディション』を並べて松岡さんを迎えた。2度目の肺癌で入院する直前の2021年4月初旬、急遽、オンランイベント「千夜千冊の秘密」で語り切れなかった秘密について、インタビューを依頼したのだ。撮りためた映像をつなぐには松岡さんの語りを撮っておきたかった。初めての試みだった。撮影は後藤由加里さん(倶楽部撮家)と寺平賢司さん(松岡正剛事務所)も協力してくれた。

最初に座る場所を松岡さんに確認すると、「場所はどこでも構いません、大事なのは内容ですから」と言われた。思わず後藤さんと顔を見合わせた。色んなイベントの準備で常に設営にこだわってディレクションしていたので意外だった。続けて「質問の確認をしましょうか」とシナリオを見せようとすると、「いりません、演出はそちらに任せます」と返された。リハを徹底する松岡さんが収録とはいえ、事前に何も確認せずに本番に入るというのは拍子抜けだった。ただ一つ見たのは、撮影モードとして用意した、プロが撮った数々のポートレート集だった。資料写真を見ると、「うん、いいんじゃない」と納得したような表情だった。この一連を私なりに解釈すると、これは松岡流のひっくり返しだったような気がしている。何も言われないことの重み。

インタビューがスタートすると松岡さんは言葉に溢れていた。こちらの緊張を跳ね返すようだった。撮影後、「藤本晴美の質問のタイミングは早過ぎたよ」とだけ指摘された。そして、「調べたことの確認になってないのは良かった」と褒められた。テクニカル面で途中、待たせる場面もあったが何も言われなかった。これがプロかこれが松岡正剛か。波にのまれるような、乗せられるような感覚だった。入院前で体調が万全でなくても、こちらの腕がなくてもザバーンと高いレベルに持っていってしまう。

2024年5月11日の41[花]入伝式、再びインタビューの機会が巡ってきた。撮影プロジェクトではなく、花伝所の花目付として、私はインタビュアーを務めた。配信用カメラとは別に、自身の記録カメラも手元に置いた。まさかこれが松岡さんとの最後の場面になるとは想像もしなかった。

この時は、本楼で事前のリハーサルもあった。「確信を持って聞きなさい」「聞きたいことを聞くだけでなく、僕を感動させてくれないと」「林は、もっとコストをかけなさい」と次々、檄が飛んだ。演出や設営について、事前にスタッフと密に交わしていなかったことも指摘された。実はここ数年は叱られることの方が多かった。いま思えば、2021年の初インタビューは、松岡さんが全てを引き取って、こちらを自由に泳がせてくれていたのだろう。いまは、もっと波を起こしていく側になり、プロっぽくやらなければならなかったのに、圧倒的に足りてなかった。花目付としても松岡さんを追いかける記録カメラとしても大きな負債を抱えたままなのだ。第83回感門之盟のタイトルでもあった「EDIT TIDE」はそのまま自分に与えられた「お題」になった。

間に合わないことだらけだったが、松岡さんが耳元で囁いているような気がする「編集はひっくり返しを起こすことですよ」と。

▼校長・松岡正剛の最後の登壇となった、入伝式のインタビュー動画(5分)をご覧いただきたい。

林が手元でインタビューしながら撮影した映像を編集した動画です。松岡さんがお題の作り方を明かしています。

文・撮影・編集 林朝恵(花目付、倶楽部撮家)

アイキャッチ写真 後藤由加里(倶楽部撮家)

林朝恵

編集的先達:ウディ・アレン。「あいだ」と「らしさ」の相互編集の達人、くすぐりポイントを見つけるとニヤリと笑う。NYへ映画留学後、千人の外国人講師の人事に。花伝所の花目付、倶楽部撮家で撮影・編集とマルチロールで進行中。

あっという間に44[花]の錬成期間がやってきた。8週間のプログラムの折り返し、編集基礎体力ができたところで、入伝生に更なる負荷がかけられる。入伝生の多くはこの期間に蛹から蝶へと大きな変化を遂げるのだが、編集学校を見渡して […]

カメラがあるから見える景色がある。2025年11月3日、文化の日、なかなか終わらない夏の暑さから解放され、やっと来た秋らしいカラリとした空気の中、倶楽部撮家のメンバーが渋谷に集合した。街中で撮影のワークショップをするの […]

もう会えない彼方の人に贈る一枚 PHOTO Collection【倶楽部撮家】

ある日を境に会えなくなってしまった人。1度も会うことが叶わなかった人。 会いたくても会えない彼方の人がきっと誰しもいるだろう。松岡正剛校長は著書の中で度々、蕪村の句「凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ」を取り上げてい […]

2024年8月12日、イシス編集学校校長の松岡正剛が逝去した。エディスト編集部では、直後に約1カ月にわたる追悼コラム連載を実施。編集学校内外から多数寄せられた松岡校長の面影は、1年経ってもなお鮮明だ。まるでその存在が読む […]

光を読む、光を撮る。 2025年8月9日、豪徳寺にあるイシス館とオンラインのハイブリッドで倶楽部撮家のメインイベントとなる瞬茶会(ワークショップ)が開催された。倶楽部メンバーは各々、カメラと懐中電灯を持参して集った。この […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。