ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

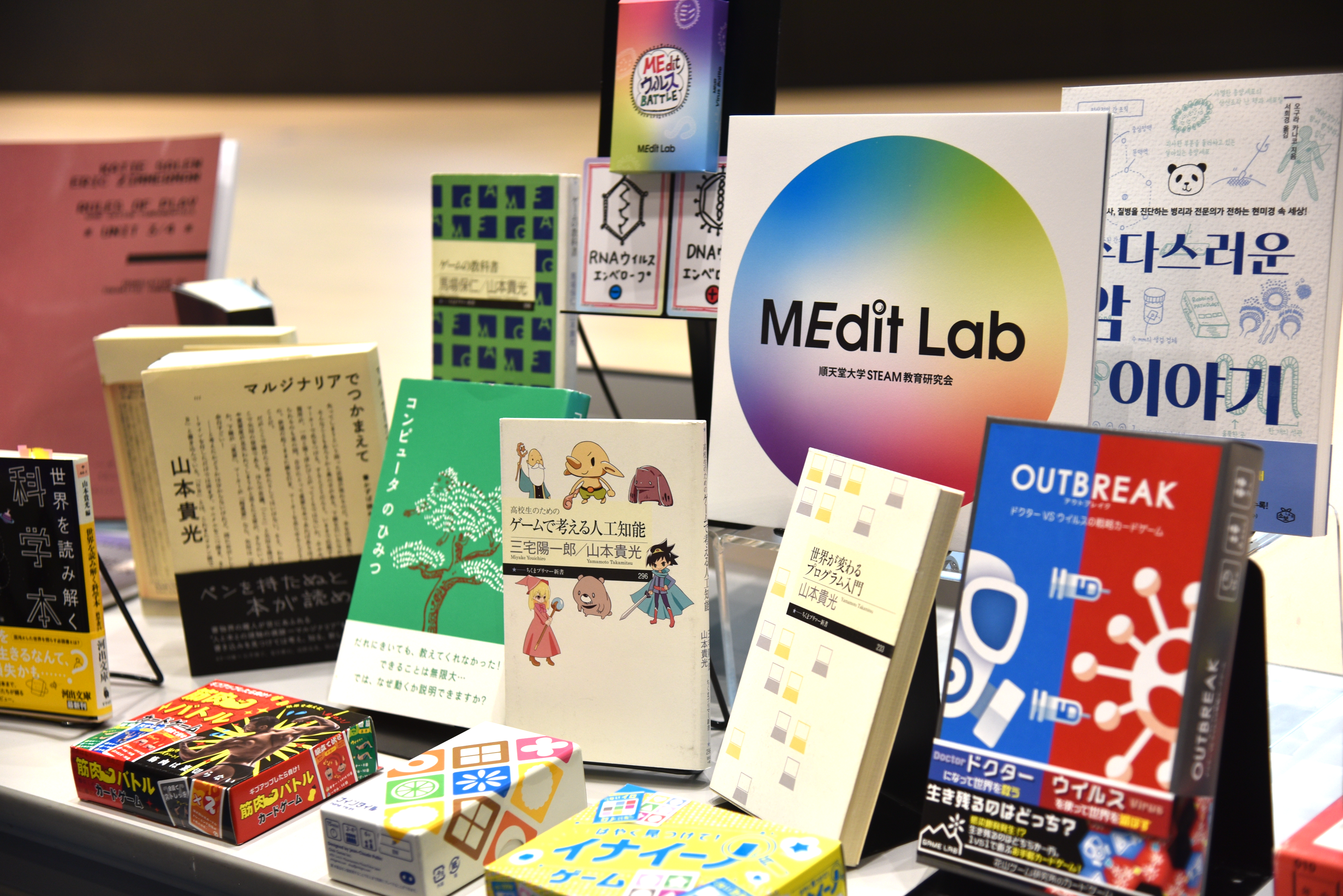

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワークショップに伴走してくださっているのだが、貴光さんが繰り返し参加者に伝えていることが「失敗を楽しんでください」という言葉である。

裏返すと、それくらい今の若いひとは失敗するリスクを避ける。最初のアイディアを手放して訂正するのも苦手だし、一発で正解を目指すような取り組み方に向かいがちである。だから、ゲームの企画書は毎回、半端なものであり、何度でも訂正可能であることをそれこそ何度も伝える必要がある。

このワークショップの目的は、完成度の高いゲームをつくってもらうことではなく、失敗の重ね塗り、そのプロセスそのものである。だからあえて、最初から懇切丁寧なナビをしなかったし、医学についての専門的な話を提供するようなことに重きもおかなかった。テーマとして取り上げる医学的な題材も、自分で決めてもらうように促した。案の定、「思っていたのと違う」と2回目以降参加せずにフェードアウトする参加者が半分くらいいたけれど、そういったことは一向に気にしていない。今、最後のリアルワークを前に、30名弱の高校生や大学生が失敗を重ね、試行錯誤を繰り返し、医学ボードゲームのいったんの完成を目指している。

◆訂正する力

そんな日々の中で、東浩紀さんの思想が私の背中を押してくれている。特に『訂正する力』は、まさに私がワークショップで感じている問題意識がそのままタイトルになっていた。現代社会は、訂正する力が弱まった幼稚な状況に陥っていると東さんはいう。SNSなどでは過去の発言がすぐに取り上げられ、「お前、前と言っていることが違うぞ」と言質を取られ、首尾一貫を強要させられる。特に現代日本で改革の障害になっているのは、社会の無意識的なルールとなっている「空気」である。そういった既存の空気を批判してもそれ自体も「空気」と見なされ、熟議する土壌が育たないのである。政治家の無神経な発言はもとより、それを批判する別の政治家の発言にも訂正する力は宿っていなさそうだ。本来、ポリティカル・コレクトネスは、固定した正しさがあるというわけではなく、正しい方向にむかってつねに「訂正しよう」という動きのことだと東さんはいう。

一方で、身体的なところに立ち戻ると、私たち人間はつねに行動するうえで無意識に訂正を重ねている。生物のホメオスタシス(恒常性)は、環境に応じて訂正を繰り返すことによって保たれている。編集工学では「生命に学ぶ」がスローガンのひとつであるけれど、私たちは自分の身体が無意識にやっている訂正による微調整を、大脳皮質では発揮しにくいらしい。特に仕事が大きくなり、公的になればなるほど訂正する力が弱まってしまうようである。

◆あいだを結ぶ観光客

東浩紀さんの著書については、すでに3年前に千夜千冊に取り上げられている。『動物化するポストモダン』がセレクトされているが、その中で松岡さんがニコラス・ルーマンのダブル・コンティンジェンシーを引き合いに出しながら説明しているように、東さんは、訂正する力以外に、編集工学が大事にしている「あいだ」にも着目している思想家である。『観光客の哲学』でこう言っている。

人間社会にダイナミズムを与えているのは、他者の絶対的排除でもなければ、他者への完全な開放性でもなく、そのあいだの状態ということだ。(『観光客の哲学 <増補版>』p.211)

あいだをつなぐ実践の主体として、東さんは“観光客”をあげる。観光客はその国の事情(ナショナリズム)には無責任な立場でありながら、自由に国を越えてグローバルに行き来し、様々なものを見聞きして、それぞれ勝手に色々と感じたり考察したりする存在である。観光客のそうした行動は、郵便的な可能性を秘める。ここでの「郵便」は、正しい日時に正しい場所に物を届ける日本の統制のとれたシステムではなく、時に思いがけないところに間違って情報を届ける「誤配」の可能性を意味する。

◆観光客と歴史的現在

観光客を哲学で語るってユニークだなと思いつつ、観光客、あるいは観光客的なスタンスって何だろうと、自分を顧みながら、東さんの本を読み進める。編集工学のスローガンには「生命に学ぶ」の他にあと二つ、「歴史を展く」「文化に遊ぶ」があるが、その中でこの2つのあいだをつなぐ言葉に「歴史的現在」がある。

観光客があいだをつなぐ存在だというのなら、「歴史的現在」という言葉で観光客を考察してみたい。あらゆる物事にはその来歴がある。どんな物事にもそうなるまでの通時的なプロセスがあり、今、同時に生じている他の物事と共時的に新たな歴史の網目模様を作る。だから観光客が様々な物事を旅行先で見聞きすれば、それらの網目模様はより複雑に寄り集まり、思いもよらぬところに結び目をつくるだろう。たぶん、その思いもよらぬ結び目を東さんは「誤配」と呼んでいるのだろう。

今のSNS社会は、首尾一貫を求めるというよりもそのタテ糸とヨコ糸によって編まれた編集の模様を解読できない。観光客の思考の中で思いもよらない形で出来上がった結び目もなかったことにしてしまう。歴史的現在を物語る力が失っているとも言い替えられる。

◆両面戦略という方法

ではどうするか。

『訂正する力』に東さんはこう記している。

日本では脱構築しか有効ではないと言うべきかもしれません。正面から既存のルールを批判しても力をもたない。ルールを訂正しながらも、その新しさを前面に押し出さず、「いや、むしろこっちこそ本当のルールだったんですよ」と主張し、現在の状況に対応しながら過去との一貫性も守る。そういった両面戦略が不可欠となります。(『訂正する力』p.29)

この両面戦略は、私自身もこれからの自分の行動指針だといってもいいくらいの重要キーワードであり、この両面戦略こそ、松岡さんも看破していたルーマンのダブル・コンティンジェンシーに近い思想であり方法論であると思う。

ルーマンのダブル・コンティンジェンシーについては、やはり千夜千冊における松岡校長の読みを参考にしたい。

ルーマンは、オートポイエティックな社会システムには、リスクがコンティンジェントにかかわっていくと見た。システムがシステムの次のふるまいを、自分がかかえもった多様性のなかから選択することそのことがコンティンジェントであって、かつリスキーなのである。(千夜千冊1348夜『リスク論のルーマン』)

さらにダブル・コンティンジェンシーの「ダブル」とは、そのことがあるものに依存するという意味と、そのこと以外のこともおこりうるという意味とが、二重に生起しうることにもとづいている。

観光客の存在とリスク論のルーマンを重ね合わせてみる。旅先での様々な出会いは、そのつど二重の意味を持つ。ある出会いは、たまたま、あの曲がり角を曲がらなかったならばなかっただろう。そして、その出会いは、曲がり角を曲がらずまっすぐ進む可能性もあったという偶発性を持って成立する出来事なのである。

旅は、偶発性の連鎖からなる。だから、誤配というリスクも生まれる。でも、そのリスクはいつだって訂正可能である。訂正というのは、否定するとか、なかったことにすることではなく、言い替えることにほかならない。言い替えることで、多様にリスクを読み替えるシソーラスを豊かにし、リスクをチャンスに変える編集的駆動力を有すること。さらに、リスクの相転移のありようを物語れるメディア力もこれからの時代、必要だと思う。

私も、大学の端っこにMEdit Labをつくり、「もともとリベラルアーツもSTEAMも編集工学に集約されるんです。むしろ編集工学こそ本当のルールだったんですよ」と硬直した医学教育現場の急所に風穴を開けたいと思っている。誰も試みたことのないプロジェクトを走らせるリスクは、むしろMEdit Labというシステムの可能性を広げていくエンジンである。MEdit Labにかかわっている様々な人々の体験と想いが交じり合う歴史的現在をどう物語にしていくか。発足から1年を過ぎて、MEdit Lab物語の語り部の在り方を考えたい。

(アイキャッチ画像 撮影:福井千裕さん)

◆MEdit lab ワークショップ「医学をみんなでゲームする」写真レポ by. 文系ウメ子こと、梅澤奈央さん

【写真レポ】史上初!Medit Labでリアルワークショップ第1回を開催しました | MEdit Lab

【写真レポ】MEdit Lab第2回ワークショップを開催しました | MEdit Lab

【写真レポ】ドクター座談会あり!第3回ワークショップ開催しました | MEdit Lab

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

天才ゲーム作家・米光一成、ゲーム別天地「MEditカフェ in イシス」に現る!

ゲーム作家・米光一成。会社員時代に「ぷよぷよ」を、フリーになってから「はぁって言うゲーム」や「あいうえバトル」をはじめ、数々のヒット作を世に出し続ける天才、米光さんが、満を持してイシスに登場します♪ &nb […]

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。