『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

公立中学校に勤める私は、人の子供の教育ばかりで、自分の子供は寝顔しか見ていない毎日に、嫌気がさしていた。ただ、ただ、消費されるだけの自分の命を俯瞰しながら、いつからこん風になってしまったのだろうと問うていた。そんな折に、たまたま教師仲間から紹介されたワークショップ。息抜きがてら参加したのが、2020年2月22日(土)。忘れもしない石垣島アートホテルの最上階スカイラウンジ。ナビゲーターは現在、花伝師範でもある平野しのぶ師範だった。この日、私はイシス編集学校と出会った。

松岡正剛を知っているかと問われ、聞いたこともない名前に不安を抱いた。

編集とは何かと聞かれ、苦しさと思考の分類を感じた。

石垣島の海の見える写真の中に、ないものをあげてくれと言われ、喧騒や争いはないと感じた。

画像から、思い浮かぶことをできるだけたくさんあげてくれと言われ、自分のあげた言葉が新しい言葉を呼び込み、イメージが拡張される感覚に胸が躍った。

まだ見ぬ学校を作ろうと参加者とペアになり3冊の本を選び、あれこれ考えながら、死と再生と語りの3つを動かしたような記憶が蘇る。

今なら、そこにどんな編集の型が使われているのかわかる。当時は何かはわからないが、平野師範のテンポのよいナビに誘われるまま、思考の先を追いかけるような、物事が前に進んでいくような灯りを感じた。ワークショップ終了後、いただいたパンフレットのコースマップをじっと眺める私がいた。

絵を描かなければ生きていけないと思っていた幼い頃。極度の人見しりで、内弁慶。人と交わることもつるむことも苦手だった。人との間で生きていくことに息苦しさを感じていたが、描くことで呼吸を取り戻し、バランスを保っていた。器用な子供ではなかったが、描いている時は魂は震え、また明日も頑張ろうと思えた。それは今考えると、上手く伝えられない内にあるモヤモヤを絵という形でアウトプットしていたのだろう。私だけでなくそのようなもどかしい時期や記憶を抱える人は少なくはないのではないだろうか。人は、アウトプットせずにはいらず、他者と交わさずにはいられない。だけど、その方法がわからず思い悩むのではないだろうか。

時は流れ、大人になると、現実問題として描いているだけでは生きてはいけなかった。肉体を生かすために、明日の飯を得るために、働いた。家庭を築き、生きていく責任は自分一人のものだけでは無くなり、忙しさの中に言い訳をし、描かなくてもご飯を食べられれば生きて行ける抜け殻になった。抜け殻になった私は、内側に震え響かせるものをもう一度欲していたのだろう。気づけば最初の入り口、守基本コースへ飛び込んでいた。

あれから4年。私は変わらぬ学校現場に勤め、イシス編集学校の師範代をしながら、オンラインエディットツアーや学校説明会でナビゲートを行う。明かに入門前よりも忙しくなっている。

なぜ、こんなことをするのだろう?

4年前はこんな日が来るとは思わなかった…訳ではない。この先へ進めば、何かがかわるという胸騒ぎがあったのは確かだ。実際にかわったし、かわるとわかることも増えた。守、破、花伝所、師範代と進む内に、胸騒ぎは編集力となった。編集力を使って内外に胸騒ぎをおこしたいと思うようにもなった。そうしているうちに、各講座で行われる編集稽古は、学習ではなく継承だったことが腑に落ちる。編集稽古や多くの交わし合いの中に師弟相承のしくみと「夢の共有」があることもわかった。編集学校では、「教えるー教わる」の一方通行の関係はなく、かわるがわる互いの見方を差し出しまざりゆく過程で、世界も自分も再編集するという夢を共有していく。

2024年3月7日(木)。私は、オンライン編集学校説明会のナビケーターを務めた。オンラインに集まった参加者を前に、4年前の自分を思い出しながら4つのプロセスについて語る。

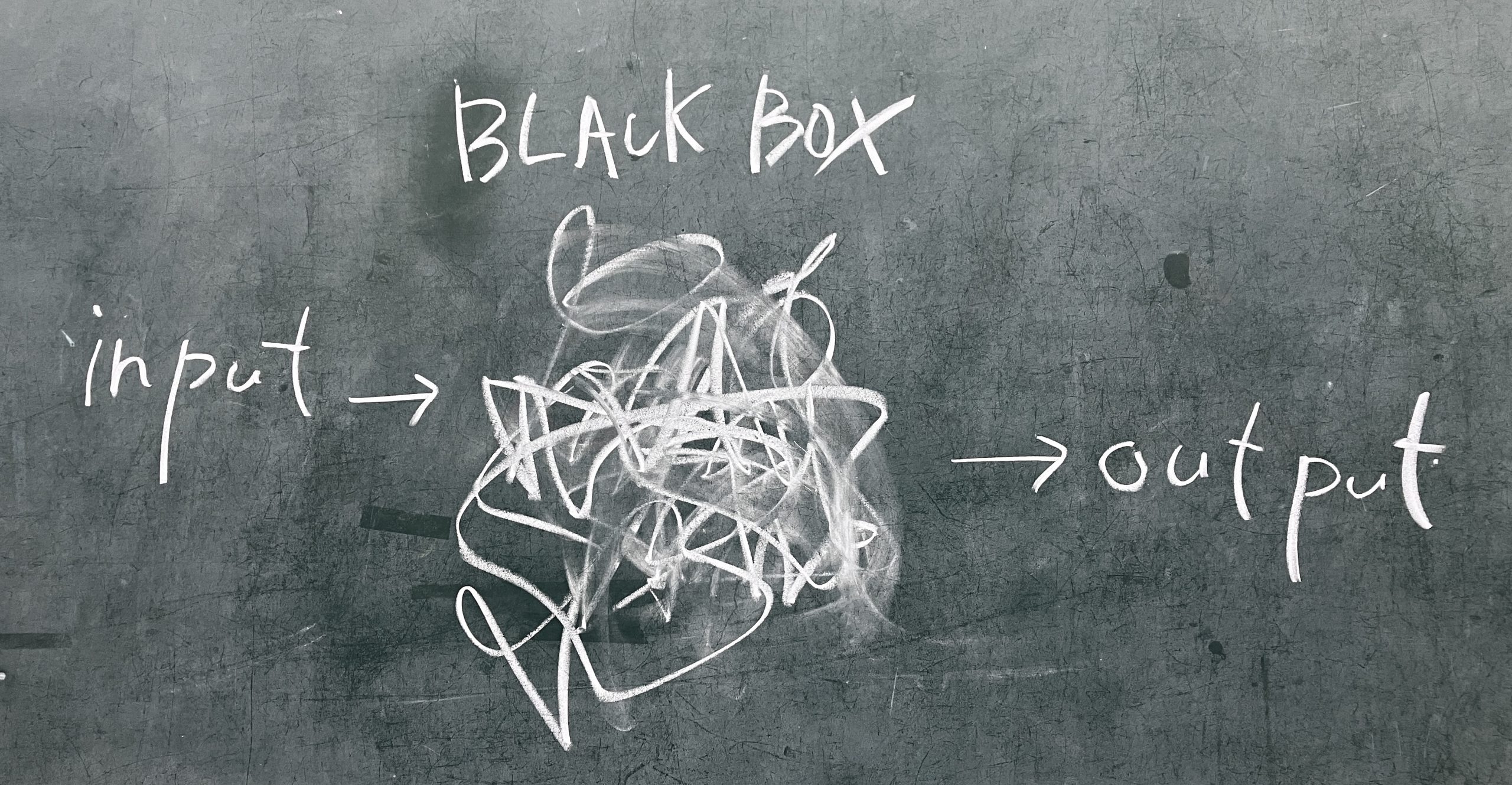

私たちが見たり聞いたり読んだりして内に入ってきた、いわゆるインプットされた情報を、私たちはレポートにしたり、感想画にしたり、ダンスや歌うという形に変換してアウトプットしている。だけど、どのように変換しているのか、インプットとアウトプットの間は、なんだかモヤモヤと正体が分からないまるでブラックボックスのようなものだ。イシス編集学校ではこのブラックボックスを大きく4つのプロセスに分けて学んでいく。

1情報の見方「わける/あつめる」

2情報の関係づけ「つなぐ/かさねる」

3情報の構造化「しくむ/みたてる」

4情報の表現「きめる/つたえる」

実は、恋愛も掃除洗濯も、企画書作りも旅行も買い物も、あらゆるものに「編集」のプロセスが動いているのだ。

幼いあの日、自分の内にあったなんだかわからないモヤモヤを絵にしていた私は、絵というアウトプットで他者とコミュニケーションを取ろうとしていた。アウトプットへ向かう途中に無意識のうちに行なっていた4つのプロセス。このプロセスがあらゆるものの中で動いているなら、照合しながら、連想しながら、冒険しながら、前へ進んでいくことができる。それをわかった時、張り裂けそうなくらい、内側が歓喜した。

1 編集は遊びから生まれる

2 編集は対話から生まれる

3 編集は不足から生まれる

1 編集は照合である

2 編集は連想である

3 編集は冒険である

『知の編集術』p.9より

いくつになっても生き生きとした胸騒ぎを取り戻したい。魂を震わせたい。その震えを共鳴させ共有できる入り口は意外と近くにある。

<石垣の狭間から◆52[守]師範代登板記 バックナンバー(全7回)>

にんじんしりしり――石垣の狭間から◆52[守]師範代登板記#04

夢の共有――石垣の狭間から◆52[守]師範代登板記#06

大濱朋子

編集的先達:パウル・クレー。ゴッホに憧れ南の沖縄へ。特別支援学校、工業高校、小中併置校など5つの異校種を渡り歩いた石垣島の美術教師。ZOOMでは、いつも車の中か黒板の前で現れる。離島の風が似合う白墨&鉛筆アーティスト。

たどたどと揺れる火は、点ずる先を探していたのだろうか。内外に吹く風にかき消されぬよう、焚べられる薪を頼りに、今こそ燃えよと寄り合い、やがて気焔を上げる。 2日間のトレーニングキャンプを締めくくるのは、花伝所 […]

まるで吹き矢で射抜くようだった。 「いい加減、学衆の服は脱いでください」 「日常のスーツも脱ぎ捨ててください」 「あなたたちは、『師範代』です」 44[花]キャンプ2日目の朝は、指導陣からの檄 […]

キャンパーの多くが眠りについた頃、東の空には有明月が現れた。キャンプ場には44[花]のF・Kがひとり残っていた。 自分が考えてみたものを出すのって勇気が要りますね。 12月14日 02:44 [芭蕉庵]に、F・Kがろ組の […]

天空に突如生まれる割れ目。そこから、自分のきているTシャツをひっくり返しながら脱ぐように、ジョージ・ガモフのトポロジーの発想で人体を裏返すように、44[花]ラウンジ上に新たな「場」が現れた。[しをり座]と[芭蕉庵]だ。そ […]

[ISIS花伝所]の花伝師範で美術教師。在住する石垣島の歴史や風土、祭祀や芸能、日常に息づく「編集」に気づいた大濱朋子が、日々目にするトポフィリアを“石垣の隙間から”描きだす。 3メートルを超えるサトウキ […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。