棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

わたしたち日本人は、

どうしてこうも心楽しまない日々を送っているのでしょうか。

どうしてこうもどことなく不安な毎日を過ごしているのでしょうか。

日本国は、わたしたち国民が自らの手で

そのあり方を創ってくことのできる民主主義の国であるはず、

それなのにどうして、

こうもなにもかもがうまく行かないのでしょうか。――井上ひさし

イシス編集学校で学ぶみなさんのもとに、劇場への招待状が届きました。校長松岡正剛と親交も深く、12[守]胸中サンズイ教室で学んだこともある井上麻矢さんからです。

井上麻矢さんは、ご存知のとおり、劇団こまつ座の代表。父・井上ひさしさんから、こまつ座を託されることになった経緯については、千夜千冊1625夜『夜中の電話』にも詳しく描かれています。校長松岡正剛が、2016年に肺がん手術にあたる前々夜に公開されたこの千夜には、イシスを託さんとする校長の思いも切々と綴られています。

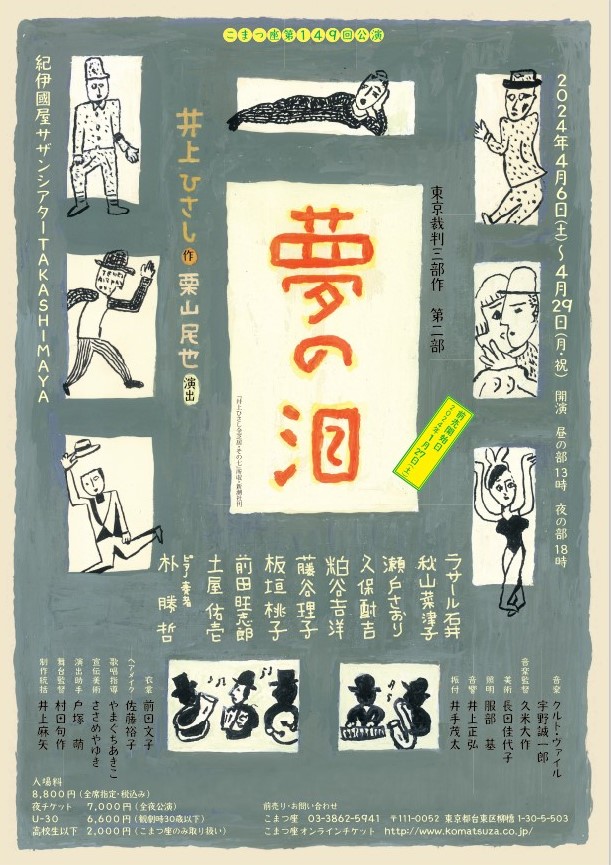

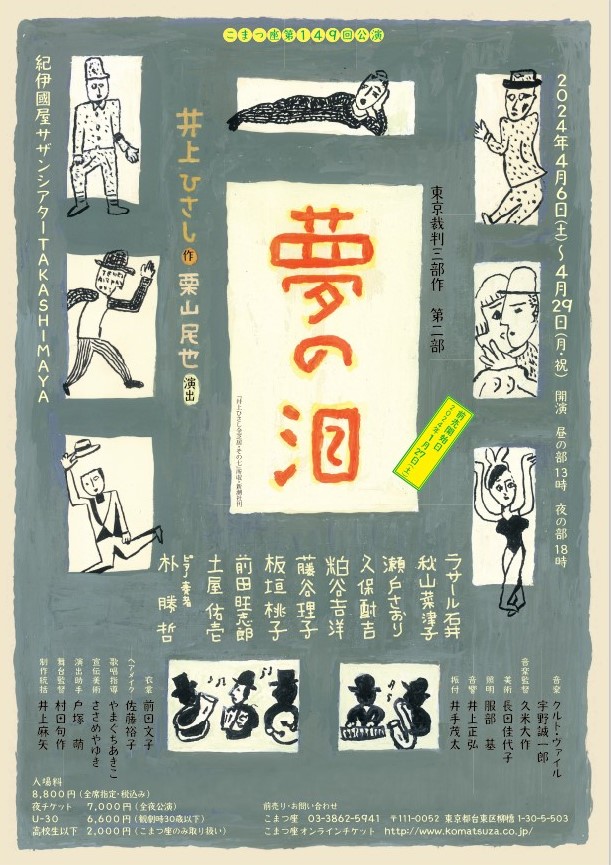

4月6日(土)から29日(月・祝)まで、紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYAにてこまつ座第149回公園『夢の泪』が上演されます。東京裁判という硬質なテーマを笑いと音楽に乗せて編集したこの作品。校長松岡は、井上ひさしさんは「自分が死んで新作がつくれなくなっても、これまでの作品が上演されていればいくらでも新作に匹敵する感動がつくれると確信していたこと」に脱帽したといいます。劇団こまつ座の舞台に触れることで、様式の伝習と伝承を体感できるでしょう。

こまつ座 第149回公演

『夢の泪』

井上ひさし生誕90年第一弾

《東京公演》

4月6日(土)- 4月29日(月・祝)

紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

作: 井上ひさし

演出:栗山民也

出演:ラサール石井 秋山菜津子 瀬戸さおり 久保酎吉 粕谷吉洋 藤谷理子 板垣桃子 前田旺志郎 土屋佑壱 朴勝哲

▼詳細はこまつ座HPから

http://www.komatsuza.co.jp/index.html

▼イシス編集学校のみなさんへのご優待があります。

EditCafeにログインしてから、こちらのURLをご覧ください。チラシ下部あるQRコードか電話番号からお申し込みください。備考欄には「イシス編集学校」との記載をお願いします。

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。