昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

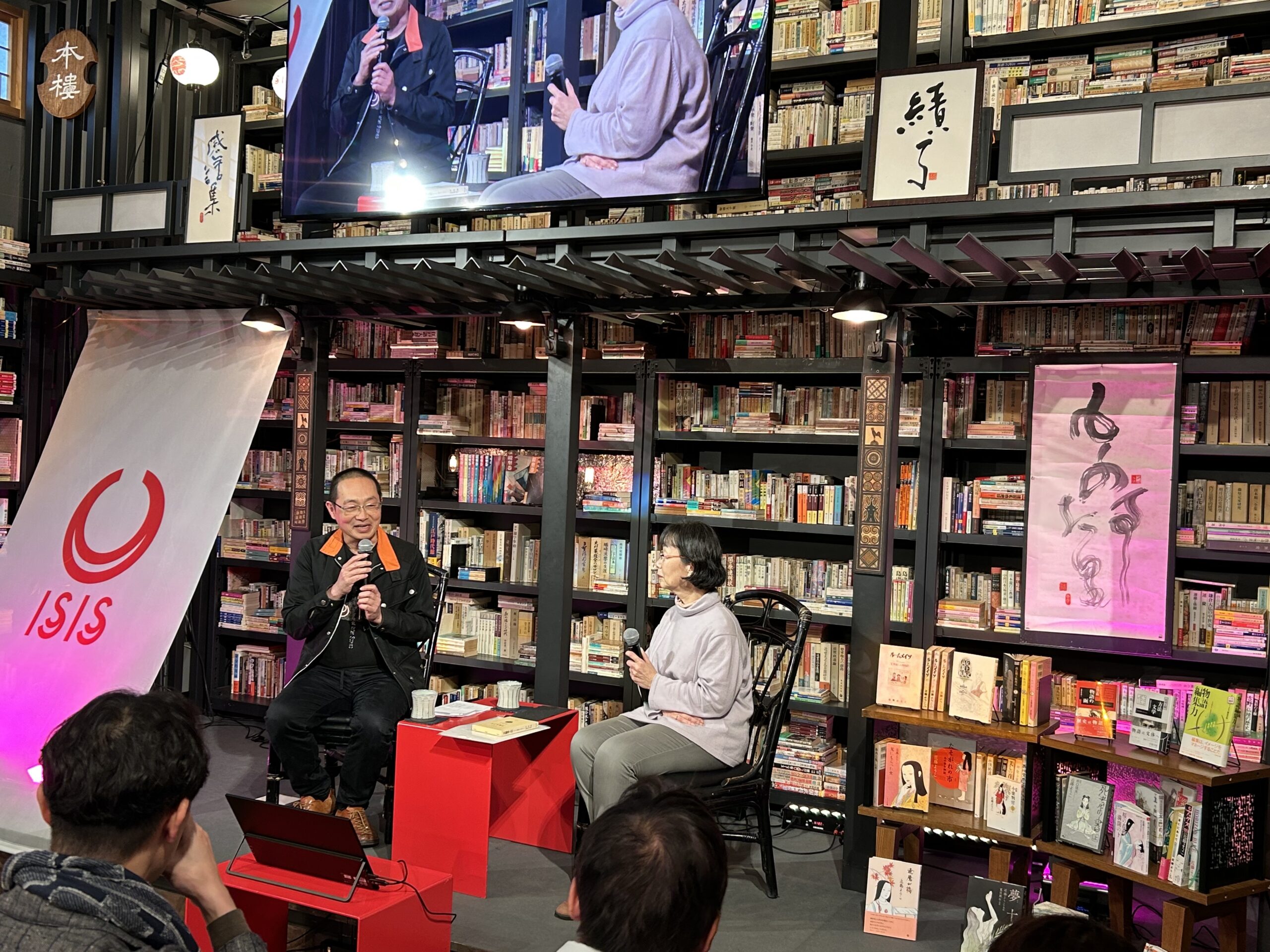

優しいタッチで描かれる花びらと美しい女。満開の桜を思わせるピンクのメインビジュアルの下でISIS FESTA&感話集が開催された。

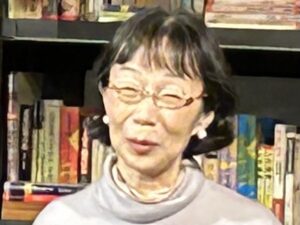

3月最後の土曜日、イシス編集学校の物語講座の績了式(終了式)にゲストとして駆けつけたのは、坂口安吾の『桜の森の満開の下』『夜長姫と耳男』『戦争と一人の女』、夏目漱石『夢十夜』、折口信夫の『死者の書』など、日本を代表する小説の原作をコミカライズしてきた近藤ようこさん。『見晴らしヶ丘にて』『遠くにありて』など、市井の人を描くオリジナル作品にもファンが多く、日本の戦後漫画史を代表する漫画家のひとりでもある。

編集工学研究所が設計と企画に携わった近畿大学アカデミックシアターの図書空間DONDENで選んだ50人の漫画家「LEGEND50」にもリストされている。もちろんこの日のメインビジュアルの画は近藤さんのカットを使用したものだ。長年のファンである林頭 吉村堅樹たっての願いで、ISIS FESTA&感話集のスペシャルゲストとして登壇が実現した。2018年3月のISIS FESTA以来、実に7年ぶりになる。

近藤さんと吉村堅樹林頭の対談は、物語講座の修了式である感話集後に始まった。興奮気味に矢継ぎ早に問いかける吉村と終始落ち着いた近藤さんの応答。対照的な様子の二人によって交わされたテーマはもちろん「物語編集」である。本楼に集った聴衆は、物語講座の修了式を終えて、物語の力を実感したばかりの面々だ。

イシス編集学校では「物語の型」を学ぶ。物語講座のプログラムを少し紹介してみよう。ひとつの物語の素焼きが釉薬を替え、落語やミステリー、幼ごころになったりする「窯変三譚」、偶然を必然へ、想定外の課題に応えながら物語を編む「トリガー・クエスト」、1910年前後に活動した人物の人生、歴史を編み直す「編伝1910」。

修得した物語の型に加えて、近藤ようこさんの物語をマンガとして編集する方法を知る機会になった。近藤さんの窯変ならぬ妖変の編集術とはいかなる方法なのか。

イシス編集学校で最初に入門する[守]コースでは、編集の型の一つとしてカット編集術を学ぶ。物語をシーンに切り出して並び替えると、どのような連想が動くか。読み手をイメージへと導くポイントは、「要約」と「連想」と「オーダー」だ。近藤さんのマンガには方法が存分に使われている。近藤さんの編集の妙を取り出そうと意気込む吉村を、「漫画だから」できることですと、近藤さんは笑いながらさらりとかわした。

◆漫画のカット編集

この日、近藤さんのオリジナルの物語で取り上げたのは『ルームメイツ』。小学館の『ビッグコミック』で1991年から1996年まで長く連載された。30代だった近藤さんが、母親が60歳になった歳に、還暦を迎える女性たちを主人公にすることを思いつき、独身を貫く学校の先生、二号さんの立場で生きる芸妓、子育てを終えた主婦の3人が小学校の同窓会で出会ったことから、ルームシェアをして暮らす物語ができあがった。吉村林頭は、学校の先生である時世さんが昔の恋人の安藤さんと再会し、そのお宅を訪問する場面が印象的だったと、マンガのシーンを紹介する。当時、時世さんとの再婚に反対していた安藤さんの息子、成長して再婚した息子の妻と彼女の連れ子、そして安藤さんという、よせあつめ家族で暮らしている。そのシーンに、それぞれ一人ひとりの感情の機微が表現されているというのだ。

冒頭の坂口安吾だけでなく、近藤ようこさんは日本の文学小説を数多く漫画化している。澁澤龍彦の最後の作品である『高丘親王航海記』も代表作のひとつだ。コミックの第一巻は、幼少期の高丘親王が薬子に添い寝される妖美な場面から始まる。印象的なカラーの映像に、読者は、高丘親王と天竺と球の行方探しへと誘われる。

最初の数ページはカラーですね。

薬子が高丘親王に添い寝している場面で、薬子が

「みこ、日本の海の向こうにある国はどこの国でしょう」「唐土の向こうは?天竺という国よ」「そうれ、天竺まで飛んでいけ」

と言って、天竺に向かって球を投げます。

澁澤龍彦の小説では、この場面は物語がもう少し進んだ後で語られますが、どうして最初に持ってきたのですか。何を意図したのでしょうか。

最初にキャッチーなものを描いた方がいいかなと。

出版社も、最初だけはカラーページを組んでくれるんです。

◆ 原作に忠実で緻密な作業

近藤さんは、どれだけ原作を近い形で再現できるか、を考えて描く。マンガにするだけで自分の解釈が入る。しかも、絵は読者に強いイメージを与えてしまう。だから、「怖いことをやってる」と思いながらの作業でもあるという。だからこそ、作家が何を書こうとしていたかを確認しながら描くために労を惜しまない。澁澤龍彦の『高丘親王航海記』を書くにあたっても、民俗学を修めた近藤さんは、あらゆるジャンルの文献を紐解いたという。すると、さまざまな登場人(動)物が澁澤龍彦の妄想ではなく、何らかの背景をもつ者や事象であることがわかったのだという。それは、「マンガに描ける」と、近藤さんを確信させるプロセスでもあった。

◆言葉の先に社会がある

近藤さんはセリフや言葉を一番大事にしている。構成は人間の言葉が中心になるのだ。セリフがあってストーリーが出来上がり、物語の終わりが決まってから書き出すことが常だという。「構成がぐらついていると何を描きたいかわからなくなってくる。失敗する時は、描きたいものがないとき」との言葉は、イシス編集学校で学ぶ「物語5要素でワールドモデルやキャラクターの造形を重要視すること」と重なる。

「人と人の関係に関心がある。その他にはあまり興味がないんですね」と近藤さん。あるインタビューで、社会的なことに関心がないのかと問われたこともあったという。けれど、「基本的なことは人間関係で、それが社会的なことにつながっている。普段の言葉が社会の根底にあるのだと思う」と言う。近藤さんの作品は、言葉によって紡がれる人と人の関係が物語となり、世界を表わしている。それが読む人の心をかくも揺さぶるのだろう。

◆次回作品はディストピア?

「最近は原作ものが多いようですが、またオリジナルを描く予定はありますか?」との吉村の問いに、近藤さんは「次はディストピアを描きたい」と答えた。ただ、世界では紛争が止まず、格差は広がるばかり、さらに米国の大統領令が社会を混乱させる今、「時代が既にディストピアになっている。現実とどう違うのかわからなくなっている」とも。近藤さんなら、現代の社会でディストピアをどのように描くのだろう。世代ごとに共有するものが断絶する時代に、物語ではどんな言葉が交わされるのだろうか。近藤さんによる「今」を描いたオリジナルな物語を楽しみに待ちたい。

対談を終えた近藤ようこさんの前には、サイン会の列ができていた。

サインは、お名前とともにネコの画。

(写真:安田晶子、細田陽子)

安田晶子

編集的先達:バージニア・ウルフ。会計コンサルタントでありながら、42.195教室の師範代というマラソンランナー。ワーキングマザーとして2人の男子を育てあげ、10分で弁当、30分でフルコースをつくれる特技を持つ。タイに4年滞在中、途上国支援を通じて辿り着いた「日本のジェンダー課題」は人生のテーマ。

イベントレポート:『[W刊行記念]江戸文化研究者・田中優子 × 病理医・小倉加奈子トーク 不確かな時代に「確かな学び」を知る二人が語る』

わたしたちは不確かな時代に生きている。 国益を優先して人権を軽視する移民対策や領土拡大の野心で積み上げてきた国際秩序も突然に揺らぐ、通常国会冒頭の解散、総選挙という急な国内政治の展開、明日何が始まるかは不確かだ。松岡 […]

物語はイシスの文化も更新する〜[遊]物語講座18綴【蒐譚場】

「物語は始原から表現まで、あらゆるところに関係をしているものでもあるから」それが、松岡校長が物語をここまで重要視した理由です。 物語講座18綴の蒐譚場で、吉村林頭はそう語りはじめた。続けて、イシス編集学 […]

「物語する」は「編集する」と同義〜[遊]物語講座18綴【蒐譚場】

正月事始めの日でもある12月13日、豪徳寺のイシス編集学校本楼では、10月に開講した[遊]物語講座18綴のリアル稽古となる「蒐譚場(しゅうたんば)」が開催された。蒐譚場に集った18綴の叢衆と指導陣を迎えたのは、物語講座 […]

選挙前夜のイシス館で「すずかんゼミ」を体験する〜【『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】鈴木寛編

週末に東京都議会議員選挙が控え、全国で参議院議員選挙が始まろうとしている6月20日金曜日の夜、豪徳寺のイシス編集学校で情報の歴史を読むイシスフェスタSPが開催された。16回目を迎えたイシスフェスタに登壇したのは、鈴木寛 […]

あれ・れご・ごり・りあ〜今こそ「アレゴリア」を見直したい【第二回工冊會】レポート

編集学校とは別の編集への入口だ、と2024年末に立ち上がった多読アレゴリアは冬から春へと2シーズンが過ぎた。春シーズンが終わる5月半ばのタイミングで、来し方を振り返り、行く末を想うため、第二回工冊會(こうさつえ)が豪徳 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。