自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を3分割し、3人それぞれで読み解く「3× REVIEWS」。

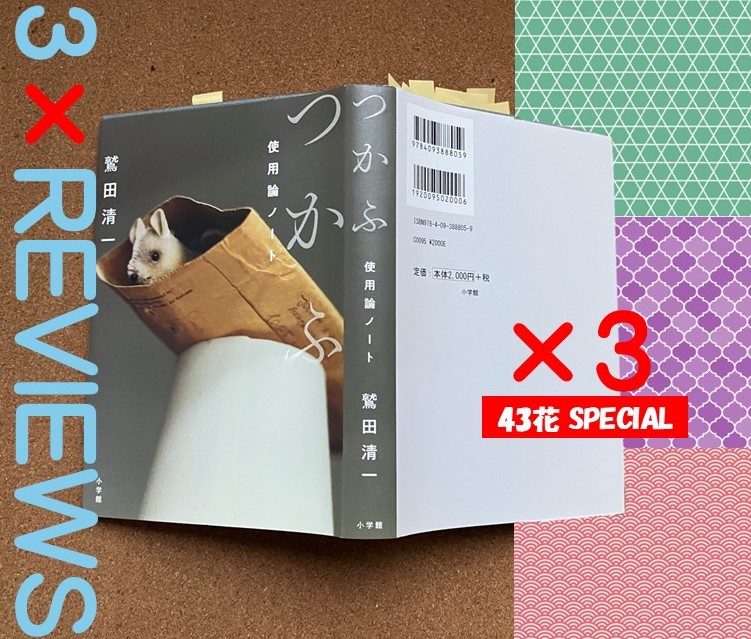

今回は3月に行われた第86回感門之盟「EDIT SPIRAL」にて、42[花]指導陣に贈られた花伝選書『つかふ 使用論ノート』を取り上げる。選者であるISIS花伝所の田中晶子所長いわく、「言葉は時空を超える究極の型。一語の遍歴にみえる相互の感応、支えあいこそ “日本という方法” ではないか」。

43[花]で新ロールを担う3人のそれぞれのヨミトキを重ねたい。

●●●『つかふ 使用論ノート』×3×REVIEWS 〜43[花]SPECIAL〜

●境界を摩耗し、思惑を削る

はじめに 使い、使われて

Ⅰ 「つかふ」の原型

Ⅱ 技倆――《用の美》から《器用仕事》へ

「つかふ」は、「使ふ」だけでなく「仕ふ」も「遣ふ」もある。様々な「つかふ」のなかで、トップバッターの古谷奈々は、何に着目したのだろう。

●つかいつかわれ、生きた場をうむ

Ⅲ 使用の過剰――「使える」ということ

Ⅳ 「つかふ」の諸相(スケッチ)

古谷は使用の繰り返しの先に「道具の身体化」をみた。それはまるで、「型」の身体化のようでもある。では2番手の大濱朋子は、その身体化を何につなげたのか。

●わからないまま、持ち続ける

Ⅴ 使用の両極

おわりに

あとがき

大濱は「使う/使われる」の関係を生きた場につなげた。3番手の角山祥道はあらめて「つかふ」を俯瞰する。「つかふ」という方法が、私たちに示す南とは。

『つかふ 使用論ノート』

鷲田清一/小学館/2021年1月19日/2,000円(税別)

■目次

はじめに 使い、使われて

Ⅰ 「つかふ」の原型

Ⅱ 技倆――《用の美》から《器用仕事》へ

Ⅲ 使用の過剰――「使える」ということ

Ⅳ 「つかふ」の諸相(スケッチ)

Ⅴ 使用の両極

おわりに

あとがき

■著者Profile

鷲田 清一(わしだ きよかず)

1949年、京都生まれ。哲学者。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得。大阪大学教授・総長、京都市立芸術大学理事・学長等を歴任した。京都コンサートホール館長に就任。2015年より朝日新聞1面にて、古今東西の多彩な言葉を届けるコラム「折々のことば」を連載中。主な著書には『分散する理性』『モードの迷路』『「聴く」ことの力』『「ぐずぐず」の理由』『顔の現象学』『メルロ=ポンティ 可塑性』『〈弱さ〉のちから』『「待つ」ということ』『哲学の使い方』『しんがりの思想』などがある。

●●●3× REVIEWS(三分割書評)を終えて

「つかふ」とは「慣れる」を加減できること。便利ツールでは使い方の探求に向かえない。予測変換機能に依存すれば、言葉を捉え直せない。

新しいロールに向かう三人は言葉を使って指導する。これまでの記憶を想起し、別の何かと関連づけて、新たな見方や方法をつかむ。それを場に投じ、指導陣の共有知にする。第43期[花伝所]の使用論ノートづくりが進んでいる。(古谷奈々)

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)

2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。