イスラエルで起こっていることから目をそらすな、ガザの惨劇に目を向けよ、…と言いたいのは山々なのだが、そう、ことは簡単にはいかない。SNS時代の自意識というのか、冷笑系のセルフつっこみとの戦いが待っている。令和の社会派は、なかなか大変なのだ。

夕暮宇宙船『未題』は、pixivサイトでも無料で読めるが、書籍版(『小さき者たちへ』)もアリ。売り上げはパレスチナ支援に充てるとのこと。

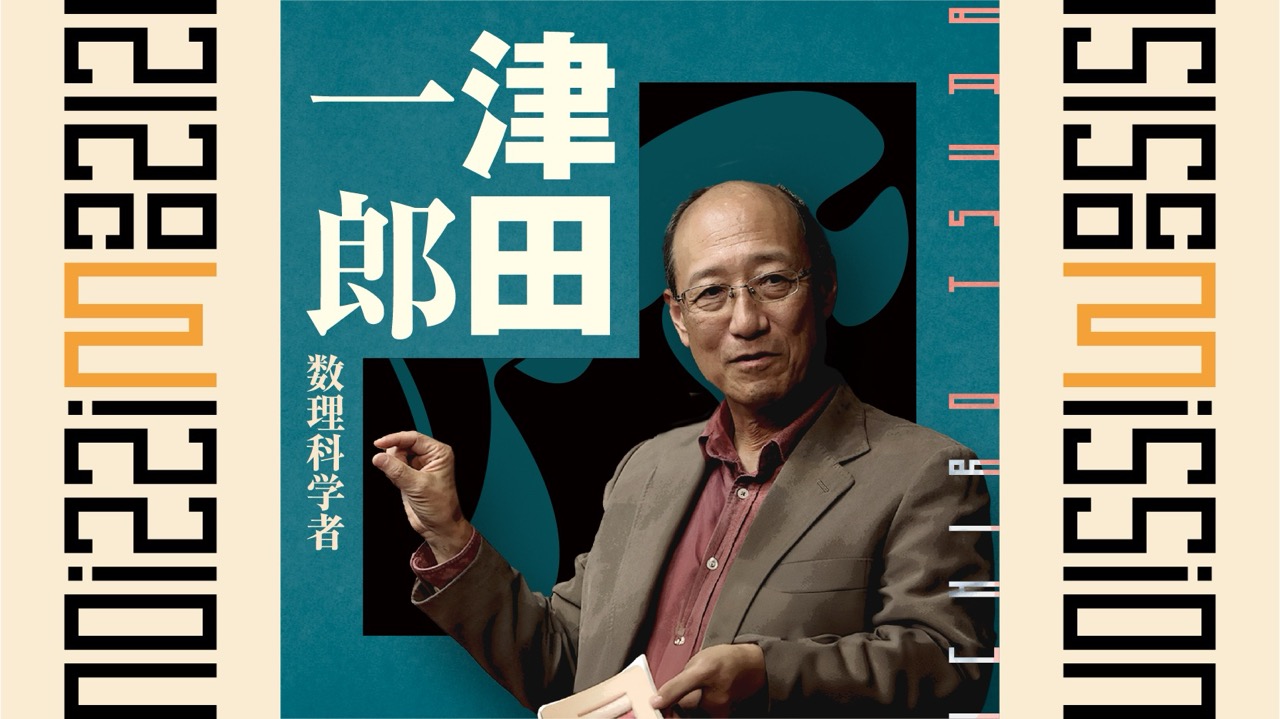

2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)はじめ、井上麻矢氏(劇団こまつ座代表、エッセイスト)、今福龍太氏(文化人類学者、批評家)、宇川直宏氏(現”在”美術家、DOMMUNE主宰)、大澤真幸氏(社会学者)、鈴木健氏(スマートニュース株式会社 共同創業者 取締役会長)、武邑光裕氏(メディア美学者)、津田一郎氏(数理科学者)、鈴木康代氏(イシス編集学校 学匠)の総勢9名。このたび、2シーズン目を迎えるにあたり抱負を語った各メンバーのメッセージに焦点を当て、ミーティングのハイライトシーンをPOSTする!!!!

社会変革のベースには常に数学がある

今日のテーマに「社会変革」という話が出たので、どうしても「数学」について触れざるを得ない。というのも、歴史上、人類が社会変革を起こしてきたときというのは、数学の発明とほぼ軌を一にしていると言っていいんじゃないかと思います。

古代エジプト、古代ギリシャの時代には幾何学が発達しました。そしてそれによって土地の測量が発達し、土地をどう区画するか、街をどう作っていくかという発想につながっていった。中世になると代数が出てきます。ギリシャ人は論理はすごい好きだけども、あまり計算に興味を持たなかった。だから、代数を作れなかった。でも、中世には代数が生まれ、それがいろんな社会変革に関わった。例えば、物と物の交換も代数的な発想だと思います。つまり、その物とこの物が同一であるかどうかということが考えのベースになっている。

さらに近代になって解析学ができます。それによって予測ということができるようになった。予測ができるようになると、社会がガラリと変わる。もちろん資本主義にもつながって、あらゆるものを経済に還元して予測していこうという発想が生まれてくる。また、熱力学が生まれ、蒸気機関と共に発達してきました。情報社会においては、なんでも機械化しようということで、人間が持っている能力の一部を機械に置き換えていく。そうしてチューリングマシーンができて、それを現実のものにしたのが現在のコンピュータですね。その後はインターネット、AIと続いていきます。ちなみに、生成AIのベースになっているものも、ニューラルネットで脳の神経ネットワークを数学的に表現したものです。

イシス編集学校の数学を考える

このように、数学は常に社会変革のベースにあるという感じがしています。数学者として、私のような立場からすると、このイシス編集学校の背景にどんな数学があるのだろうというところにとても興味があります。つまり、編集工学のベースになるべき数学とはいったい何なんだろうという点です。

それがまだはっきりとは分かりませんが、何らかの関係を扱う学問はいくつかあります。数学の分野で言うと、例えばカテゴリー論は物と物の関係を扱うので、この点では非常に親和性が高いと言えます。しかし、カテゴリー論は物事を整理するのには非常に有効ですが、それを使って新しいものを生み出すのは、少し難しいと感じています。カテゴリー論の研究自体は最近新しい研究者たちによって進展しており、期待はしています。

先ほど、「遅延」についての話がありましたが、数学との関係でいうと、遅延があると空間は無限次元になります。無限次元空間では、単位球体は1点に縮退していく。そこで「減速しながら縮退していく」という考え方を取り入れると、最終的に不動点が現れるかもしれません。その不動点は、いわゆるアトラクターではなく、サドルのようなものだと考えています。ある方向からは近づいていくけれど、別の方向からは遠ざかるような構造です。例えば、ある方向には水が流れて安定しているけれど、別の方向には水が漏れ出していくような感じです。このような異なる安定性を持った不動点が現れるのではないか。サドル不動点はカオスを生成するもとになっていますから、このような不動点が現れると生成が始まるわけです。

スケール変換を行うことで、物事を大きくしたり小さくしたりすることができる。あるいはそうせざるを得なくなるという状況が生まれます。これを繰り返しながら、エラーコレクション(誤差訂正)を素早く行い、最終的にある「真実」に近づいていくような構造が現れるのではないかと思います。このように、遅延と縮退をうまく組み合わせると、非常に豊かな構造が現れるのではないかと数学的には感じています。この辺りに編集工学や数学的なヒントがあるのではないかと思い、少し楽しくなった次第です。

編集学校の「他者」とは何か

インターネットがこれからどうなるかはよく分かりませんが、編集学校が自己を形成する場所だとすると、自己は他者によって成立しているという点が重要です。そのため、他者の存在を意識することが大切だと思っています。

では、編集学校に対する他者とは何かというと、社会性や人間の営み、つまり「街を作る」といったことがあるのではないかと考えています。人々が生活する空間を編集していくことが、編集工学の一つの役割になり得るのではないか。もちろん、実際にどうやるかは難しいですが、例えばトヨタが従業員を送り込んで、実際に人々が住む空間を作ろうとしていますよね。AIやインターネットに曝露されるような社会の中で、実際に人々が住み、実験してみるという取り組みです。

もし、編集工学のテクニックやストーリー性、世界モデルをこうした実験の中に提供できると、非常に面白い結果が生まれるのではないかと思います。

津田一郎さんのメッセージをイシスチャンネルで公開しています。あわせてご覧ください。

津田一郎

理学博士。カオス研究、複雑系研究、脳のダイナミクスの研究を行う。Noise-induced orderやカオス遍歴の発見と数理解析などで注目される。また、脳の解釈学の提案、非平衡神経回路における動的連想記憶の発見と解析、海馬におけるエピソード記憶形成のカントールコーディング仮説の提案と実証、サルの推論実験、コミュニケーションの脳理論、脳の機能分化を解明するための拘束条件付き自己組織化理論と数理モデルの提案など。2023年、松岡正剛との共著『初めて語られた科学と生命と言語の秘密 』(文春新書)を出版。2024年からISIS co-missionに就任。

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑧ 『編集力』で真似るを謎る

富田のLIFEとエディトリアル 松岡さんは、折に触れ「オリジナリティー」よりも「真似る」ことの重要性を強調してきた。『編集力』でもこのことを強調する箇所が多々ある。そもそも「アナロジー」や「ルイジとソージ」、「擬き」など […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑦ 『編集力』で言語の境界を謎る

生成系AI(LLM) v.s. チョムスキー 今や多くの人が生成系AI(以下、AIと略す)を使って何らかの仕事をする時代になった。編集にも、論文校正にも、ちょっとした疑問点にも、研究にも参考になる視点を与えてくれる。人に […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑥ 『編集力』でアブダクションを謎る

推論=心? 『編集力』には編集工学の技法がいっぱい詰まっている。この450ページを超えるエディションを読み込めば、松岡さんの思想と技法が会得できるのではないか。だとすると、これは恐ろしいエディションである。謎ることすら気 […]

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑤『理科の教室』で思索の庭を謎る

ポアンカレのカオス 松岡さんはアンリ・ポアンカレ『科学と方法』に対しても簡潔で的を射た手入れを行った(第18夜、『理科の教室』pp.38-46)。いよいよ来た、ポアンカレである。かのアインシュタインもポアンカレの『科学と […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-08

イスラエルで起こっていることから目をそらすな、ガザの惨劇に目を向けよ、…と言いたいのは山々なのだが、そう、ことは簡単にはいかない。SNS時代の自意識というのか、冷笑系のセルフつっこみとの戦いが待っている。令和の社会派は、なかなか大変なのだ。

夕暮宇宙船『未題』は、pixivサイトでも無料で読めるが、書籍版(『小さき者たちへ』)もアリ。売り上げはパレスチナ支援に充てるとのこと。

2026-01-06

背中に異形のマレビトを背負い、夜な夜なミツバチの巣箱に襲来しては、せっかく集めた蜜を略奪するクロメンガタスズメ。羊たちが静まり返る暗闇の片隅で、たくさんの祭りのニューロンがちかちかと放電し続けている。

2025-12-31

鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。