小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

AI時代の編集力

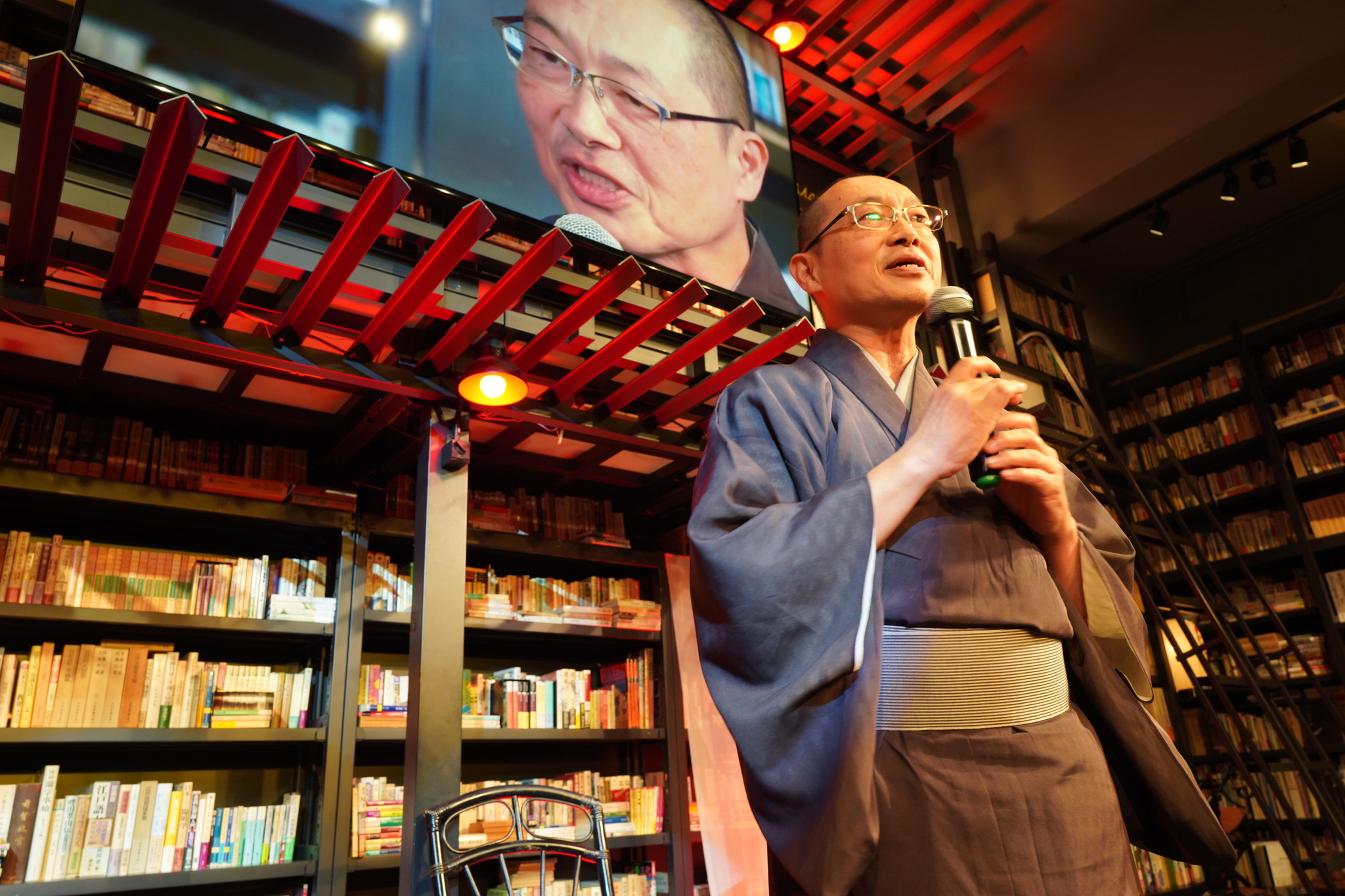

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」が終了し、学衆、師範代は次なる門へ出遊しました。最終プログラムのテーマは「ブックウェアとAI時代の編集力」。田中優子学長と編集工学研究所の安藤昭子社長、奥本英宏師範による対談を受けて、着物姿の学林局林頭・吉村堅樹が登壇しました。

生成AIが急速に進化し、合理化や利便化に向かう世の中で、われわれは何を身につけ、何を大事にしていくのか。どのような編集力を発揮していくのか。吉村林頭は、55[守]卒門者の熱視線を浴びながら、AI時代の編集力をめぐる2つの焦点について語りました。

編集の方向性を自覚する

生成AIをどう捉えればいいのか。その問いに対する答えは、編集学校がこれまで体現しつづけてきたものの中にあります。AI時代の編集力にとって大事なものは、すでにイシス編集学校の編集稽古のプロセスである「問・感・応・答・返」の中にあるのです。

まず一つ目は、「問」と「答」のところです。松岡校長は「出発のレトリック」「到着のレトリック」という言葉を使ったことがありますが、「問」が「出発のレトリック」、「答」が「到着のレトリック」にあたると思います。

「出発のレトリック」とは、どういったところに、どんな問いを立てるのか、注意のカーソルをどこに向けるのかということです。自身の意図の視線に無自覚になってしまうと、社会やデバイス、サービスやテクノロジーの方がアフォードしてくるものを、あたかも自分が注意を向けたかのようにして判断してしまいます。知らぬ間にテクノコードに規定されていってしまう。編集稽古の回答後に、それぞれが自身の注意のカーソルの動向を振り返ってもらった理由は、そこにあるのです。

次に、「答」の「到着のレトリック」です。

漫然と答えを出してはダメなんです。生成AIがものすごい速さと量と内容でアウトプットを出す中で、われわれはどういう基準をもつのか、どういうふうな判断、選択をするのか。それを編集稽古の中で自分に問い直しながら、磨いていって欲しいのです。編集稽古に正解はないと言われますが、確かに正解はないです。しかし、正解はないけれども、方向性はある。「どういう編集に向かいたいのか」という判断をする基準を「6つの編集ディレクション」にしているので、参考にしてください。

イシス は 「方法の学校」

もう一つは、「感」と「応」です。

生成AIが結果を代替してしまう時代にあっても、個々人が「日常として何を体験するのか」は代替してもらうことはできません。一人ひとりが何を「感」じ、どう「応」じるのか。一人ひとりの「感」「応」は、AIに代わってもらうことはできないのです。そして決してAIに奪われることがないものです。

私たちの人生とはプロセスそのものです。どのような結果を出すかということによる他者や社会の評価ではなく、どういう日常をおくっているのか、歩んでいるのかという過程こそが人生でしょう。

イシス編集学校はまさに「プロセスの学校」です。日々のお題、回答、指南という編集稽古を通して、これまでにない日常に変化していく。自分自身が他者と交わりながら、成長し続けていく稽古というプロセスが、編集学校のエンジンなのです。AI時代にはますます「感」「応」とともに、どのような日常、プロセス、スタイルをもっていくのかが重要になります。その答の一つが「稽古という日常」にあるのではないでしょうか。

卒門から、感門之盟へ。編集の学びはずっと続いていく道でありながら、始まりと終わりの “門” という節目がある。門は、そこを通るにあたって、あらためて初心を呼び興こし、次に進む気力を充実させるためのものです。感門之盟という “門” に、自分自身のゲート・エディティングを考え、次の遊撃に向かってください。では、「また会う日まで、グッド・バイ!」。

“God be with you“

校長・松岡正剛が永遠に不在となってから一年が経ちました。8月26日に出版された『百書繚乱』の最後のページには、本楼で千夜千冊全集に囲まれた校長の写真が大きく掲載されています。そこで松岡正剛が読者に向けて記したメッセージが “また会う日まで、グッド・バイ!” でした。

吉村林頭のラストメッセージは校長の言葉を借りての「グッド・バイ!」。元々の語源は “God be with you” だという説があるといいます。この神はもちろん一神教の神ではない。八百万の神やお天道様やご先祖様、大澤真幸流に言えば「第三者の審級」。我々を鼓舞し、戒める存在として、あえて校長・松岡正剛を「編集の神」と見立てて、これからの、今すぐの編集道のプロセスを歩みたいという決意を示しました。その先の道で、また会う日まで。

かくて「ブックウェア」もいったんお開きです。

残念ながら「BOOKWARE」はいったん終了するけれど、今後もぼくの「本」との共闘は続いていく。連載で感じたことはいろいろあるけれど、とくに本をめぐる写真や映像が今後もっともっと世の中に出回っていくことを、また本のイメージが新たな写真や映像によって官能をましていくことを期待している。愛読、どうもありがとう。ではまたの日を、グッド・バイ!

2016.03.31「BOOKWARE」最終回

アイキャッチ/阿久津健

文/北川周哉

イシス編集学校 [破]チーム

編集学校の背骨である[破]を担う。イメージを具現化する「校長の仕事術」を伝えるべく、エディトリアルに語り、書き、描き、交わしあう学匠、番匠、評匠、師範、師範代のチーム。

セイゴオの面影に導かれつつ、いざ物語へ~55[破]・合同汁講~

幾筋ものセイゴオの面影が、師走の本楼を駆け巡った。 12月14日に開かれた55[破]の合同汁講は、師範代が「自分と校長を結ぶ一冊」を持ち寄って語るという趣向。参加者は学衆26人を含む総勢48人と、[破]の汁講では史上 […]

三度見した。アタマにつけた狐のお面と、Tシャツの胸部についた三日月と3つの星と、ジャケットに居ついた白鳥を、である。つきものがおちた、55[守]つきもの三昧教室、畑本ヒロノブ師範代の衣装の秘密を明かしたい。 […]

本を買いに行ったのに、持ち帰ったのはワンピース。風が吹けば、三味線だ。人や本だけでなく、服にも思いがけない出会いがある。ハレやかな本楼空間に包まれる感門之盟で、阿曽祐子番匠の身体にひらめく一着を紹介しよう。 […]

P-1グランプリからの返り道 スウィングバイの先へ【88感門】

P-1グランプリへの旅立ち 扇子あおげど熱帯夜、54[破]は高気圧。突破最終日である8月3日の早朝、既に全お題を完遂した学衆から、プランニング編集術の再回答が届いた。<振り返り>に添えられたその一文は、読 […]

萌えよ!ヴィジュアル・アナロジー 53[破]五十三次道連れアート展レポート

自分史をビジュアル化し、一枚のグラフィック・アートにする――クロニクル編集術の「全然アートなわたし」は、突破要件に入らぬ番外稽古ながら、[破]の講座で学んだ方法を味わい尽くせる格別なお題だ。感門之盟を一週間後に控えた3 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)