タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。

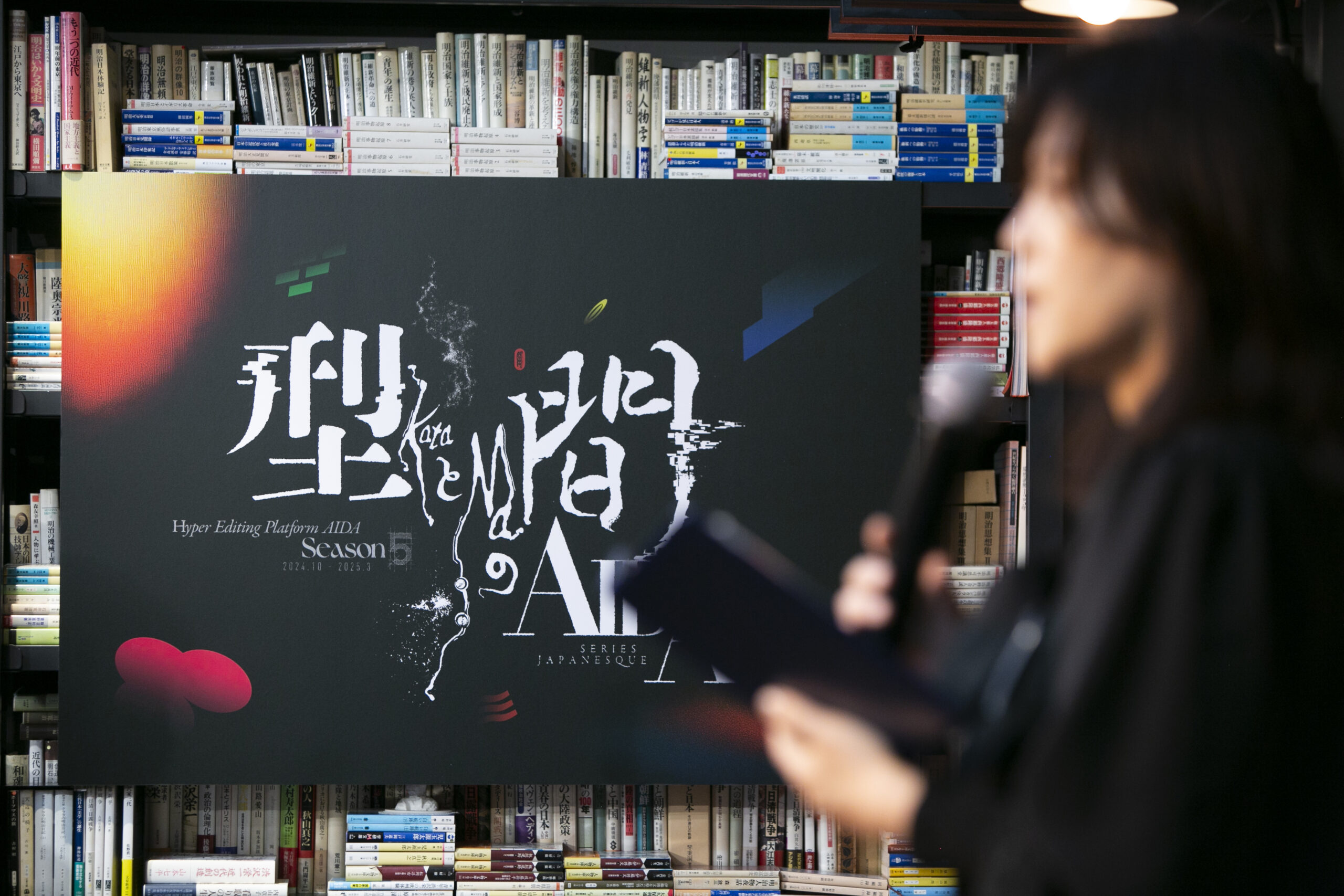

Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と創発のプラットフォーム。半年間で、次世代リーダーに必須の編集力を鍛える画期的なリベラルアーツ・プログラムだ。これからの日本を担うビジネスパーソンたちが集い、編集工学をベースにした最先端の学びを展開している。編集工学に関心のある人なら、どなたでも受講可能だ。

2023年度season4から継続受講しているのが、「軽井沢風越学園」という新しい学校を立ち上げた本城慎之介師範代だ。本城師範代は風越学園を運営するいっぽう、イシス編集学校でも師範代として編集術を伝え続けている。本城師範代は[AIDA]で何を学ぶのか。はじめて松岡正剛座長不在となった[AIDA]season5を振り返っていただいた。

聞き手:仁禮洋子・梅澤奈央

本城慎之介(風越学園理事長)

1972年北海道生まれ。学校法人軽井沢風越学園理事長。慶應義塾大学大学院在学中の1997年に三木谷浩史さんとともに楽天を創業、取締役副社長を務める。2002年、自分との約束として30歳で退任。その後、教育分野での挑戦を続け、2020年4月、幼少中混在校の軽井沢風越学園を開校。イシス編集学校には2006年15[守]入門、2022年に49[守]49[破]を再受講し、39[花]を放伝。53[守]「風土いきいき教室」師範代登板。2025年春から、54[破]「風土粋粋教室」師範代に登板。イシスの推しメン25人目にも登場。

――本城さんはseason4「意識と情報のAIDA」からのご受講ですね。

本城:「意識と情報のAIDA」の受講を終えて、自分自身に大きな変化がありました。自分が、より遠くを見よう、より深くを見ようと変わったことに気づきました。何かと何かのAIDAを考え続けることは心地よく、次のテーマはなんだろうかと待ちわびていました。

――本城さんは[AIDA]の受講を終えると、イシス編集学校基本コース[守]の師範代として登板していらっしゃいましたね。その期間中に、松岡校長が逝去されました。

本城:そうです。2024年8月、松岡正剛座長の訃報に接したのは、基本コース[守]が終盤に差し掛かった頃でした。悲しみも動揺も当然ありました。けれど、同時に、私はその日、徹底的に指南をしたいなと思ったんです。イシス編集学校の「師範代」は、松岡校長の「代」。「代」という日本の方法を強く実感したのが、あの日でした。

そうこうしているうちに、season5のテーマが「型と間のAIDA」だと発表されました。[AIDA]という場で、方法日本について真剣に取り組んでみたいと思って、season5の受講を決めました。

――「型と間のAIDA」とは、一見わかりにくいテーマですよね。

本城:そうですね、でも、第1講で最初に配布された「型間マップ」で全体感が見えました。ここから3年間、方法日本を考えていく切り口がこれか、とスイッチが入りました。あのマップは、印刷して額に入れて、いつも眺めています。

▲編集工学研究所のデザイナー穂積がつくった「型間マップ」。編工研スタッフも毎シーズン総力を上げてテーマについて学ぶ。[AIDA]が編集工学アップデートの場になっている。

――シーズン5を通して、印象的だったシーンはありますか。

本城:どの回もそれぞれ濃かったですね。第2講でおりんを鳴らして手を合わせる上野誠さんの姿は印象的でしたし、日本舞踊もテクノにも接点のなかった私にとっては花柳徳一裕さんと武邑光裕さんによる第3講も驚きでした。森田真生さんと山内朋樹さんとの第4講、京都・奈良合宿では、庭を舞台に、鑑賞者から作り手になることで手にすることのできる時間的遅延を体感しましたし、第5講で宮沢賢治を語るロジャー・パルバースさんの話しぶりを見て、ここまで日本を愛せるようになるにはどうしたらいいかと考えたり……。

――万葉集からテクノ、庭づくりから宮沢賢治まで、かなり多様なアプローチでテーマに迫りました。

▲4講合宿@京都・奈良では「庭」という時空間をめぐった。本城さん(左)とゲストの森田真生さん(独立研究者)。

本城:[AIDA]では、ゲストの方々が直接テーマを扱うわけではないんですよね。でも、そこに「型と間」を考えるヒントがあると思って、型間マップを見ると、「上野さんはこのあたりの話かな」とか「武邑さんはこのへん」なんて自分の見方が出てきます。

自分の仕事のことについても、「これを『間』をテーマに考えたらどうなる?」と考えることで、見え方が変わります。[AIDA]受講中、講演する機会が多くあったのですが、「間」で考えたら、これまでとは違う新しい話ができるなと実感することができました。

――[AIDA]にはリアル参加と、オンライン参加の2種類の参加方法をご用意しています。本城さんは、season4はリアル参加で、season5は基本的にオンライン参加でしたね。オンライン参加の体験はいかがでしたか。

本城:オンライン受講の良いところは、自分で学びの環境を整えられることです。たとえば第5講ならば、それまでに自分を含め座衆のみなさんが書いた回答や、ここまでの資料をぜんぶ机の上に広げておくとか。何かピンとくることがあれば、すぐに過去資料を参照できる環境をつくりました。これはリアル参加ではできないことですね。

――オンライン受講の座衆同志で、受講中もチャットで盛り上がったり、終了後に感想戦を展開したりしていましたよね。

本城:Zoomチャットで、みなさんの反応がすぐ聞けるのが面白いですよね。自分の感想を書き込むこともできますし、「ほんとにそうなのかな?」「あっ、これとつながっているかも!」なんて、独り言をつぶやくこともできます。言ってみれば、オンライン受講は、息を止めて話を聞くのではなく、息を吐きながらレクチャーや交わし合いを聞ける体験でした。

――交わし合いといえば、[AIDA]には連があり、AIDA師範代がいます。連での学びはいかがでしたか。

本城:イシス編集学校の教室とは、違う空間が広がっていますよね。編集学校の教室は、お題や型を通じたやりとりですが、[AIDA]の連は、課題本やゲストのお話、自分の経験などを通して社会とか世界を扱うので、AIDA師範代や座衆さんとのやりとりによって見え方が広がっていく感覚がありました。

――本城さんは、とくに連での学びが充実していたのでは。卒業論文にあたる「間論(まろん)」執筆にあたっては、おぐす連の小倉可奈子AIDA師範代と10回以上のやりとりがあったとか。

本城:そうですね、シーズン中はわからないなあと思ったことも多々ありましたが、間論を書くことですべてがつながった感覚がありました。

――今回は、松岡座長不在での[AIDA]開催となりました。それぞれがヒリヒリするように受け止めていましたが、本城さんにとってはどのような影響がありましたか。

本城:「松岡座長だったらどう受け止めるだろう、なんて言うだろう」と考えながら、ゲストやボードのみなさんの話を聞くようになりましたね。松岡座長だったら、ゲストやボードのみなさんの話でも、違和感があったらそれは違うとはっきりおっしゃいます。

でも、そんな松岡座長がいません。松岡座長の代わりは、誰かができることではありません。ということは、自分でやるしかないのだと思います。一人ひとりの座衆がゲストに質問したり、ボードメンバーに切り込んだりしないといけない。松岡座長の「代」としての自覚をもつきっかけになりました。

――型と間を使って、学びの場を捉え直した本城さんの間論は、村井純賞を受賞されました。小倉師範代も「編集工学への信頼と、多様な見立てがあふれている」と絶賛。「代」であろうとする本城さんの真剣さが結実したのかもしれません。

▲第6講、間論の受賞式にて。本城さんは間論で、好奇心を「コウキシン(好奇神)」という客神に見立てた。

――あらためて[AIDA]はどのような場だと感じておられますか。

本城:やはり、AIDAというコンセプトが面白いなと思いますね。それぞれの座衆は、自分の所属している組織と[AIDA]を行ったり来たりしていました。

津田一郎さんが科学における観測のお話をしてくださったこともありましたが、自分は地球という箱のなかにいながら観測するけれど、ときに箱の外からも見てみる。上でも下でも右でも左でもない、どこか別のところから自分の居場所を眺めることではじめて見えてくるものがある。そんなことを実感しています。

――本城さんは、イシス編集学校の[多読アレゴリア]で「軽井沢別想フロンティア倶楽部」というクラブを運営しておられますね。[AIDA]座衆でありながら、多読アレゴリアの運営側でもあるポリロール体験はいかがでしたか。

本城:今季の座衆のなかにも、編集学校の[破]や[花伝所]の師範や番匠をされながら、[AIDA]を受講している方がおられました。ハードに見えますが、同時並行して、稽古する側にも、指南する側にもなる体験は相乗効果があるだろうと思っています。

同時並行でやっていると、自然とつなげて考えるんですよね。多読アレゴリアで軽井沢のことを考えるにしても、[AIDA]で学んだキーワードをつかって「軽井沢の『まれびと』はなんだろう」「軽井沢の『時間的遅延』は浅間山か」など考えてみたり。多読と[AIDA]のあいだを行ったり来たりしていました。

――間論を拝見しても、風越学園で起こることを「地」にして、[AIDA]の学びを言い換えておられるご様子が印象的でした。

本城:日々の仕事で、切実な問題に直面しているからでしょうか(笑)。でも、自分の生活にお題があると、日常が面白くなりますよね。お題があるから稽古のしがいがあるし、稽古をすればフィードバックがあります。

イシス編集学校に入る前は、問題に対しては「解決策」を探していました。「どうやったら問題がなくなるだろうか」と。いまは、まず問題をお題と見方を変えて「どう編集したら面白くなるかな?」と考えるようになりました。「これとこれを関係づけたら?」「見立ててみたら?」「ルル3条を変えたら?」「手書きで図解したら?」などなど、解決方法より編集方針を立てるようになりました。

――本城さんは徹底的に「編集」を実践しておられますね。このあとは、本城さんは応用コース[破]の師範代として登板予定ですが、[AIDA]を学んだいま学衆さんに伝えたいものは?

本城:想像力ですね。千夜千冊1540夜『想像力を触発する教育』にあるように、学びにはイーガンの15の方法が有効だと思っています。そのすべてのベースにあるのは、想像力。イマジネーションさえあれば、何だって編集できることを伝えていこうと思っています。[AIDA]での学びを、[破]の師範代として手渡せるのが楽しみです。

編集工学研究所は2025年10月11日(土)より、次世代リーダーに必須の編集力を鍛えるリベラルアーツ・プログラム「Hyper-Editing Platform [AIDA]」シーズン6を開講します。これに先立ち、[AIDA]を体験できるイベント「AIDA OP(アイダオープン)」を4月24日(木)に開催します。

ゲストに社会学者の大澤真幸さんをお迎えして、ビジネスリーダーに求められる「学び」について考えます。イベントには、どなたでもご参加可能です。普段は受講生のみにひらかれているHyper-Editing Platform[AIDA]での学びを体験いただける、貴重な機会です。ぜひご参加ください。

★お申し込みはこちらから:https://shop.eel.co.jp/products/aida_op2025

AIDA OP(アイダオープン)2025

~大澤真幸氏と考える、ビジネスリーダーの学び方~

■日時:2025年4月24日(木)19:00-21:30(予定)開場18:30

■会場:編集工学研究所 ブックサロンスペース[本楼]+オンライン(zoom)開催

■定員:会場参加 40名限定

■参加費:会場参加 6,000円(税別)

オンライン参加 3,000円(税別)

*会場参加の皆様には、ウェルカムドリンク、軽食をご用意してお

開場時間からドリンク・軽食とともにご歓談いただけます。

*オンライン参加の方には追ってzoomアクセスキーをお届けし

■お問い合わせ:es_event@eel.co.jp

■お申し込み:https://shop.eel.co.jp/products/aida_op2025

Hyper-Editing Platform [AIDA]は、さまざまな領域・バックグラウンドの人々が集い

[AIDA]は通常、受講者のみが参加できるクローズドな学び

そんな[AIDA]を一夜限り「オープン」にしてしまおう、というイベント「AIDA OP(アイダオープン)」を開催します。

大澤真幸さんをゲストに迎え、[AIDA]とは何か?そして、今

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

【ISIS co-mission INTERVIEW03】宇川直宏さん― 生成AI時代の編集工学2.0とは

イシス編集学校には、松岡正剛の編集的世界観に〈共命(コミッション)〉するアドバイザリーボード[ISIS co-mission]があります。そのISIS co-missionのひとりが、現”在”美術家でDOMMUNE主宰の […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。