鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

戦後の日本マンガは、手塚治虫がルーツになっている、というのが一つの定説になっています。最近では、この定説に対しても、いろいろ留保がつけられるようになってきていますが、大筋ではそう間違っているわけではないでしょう。

しかし、ここで言われる手塚起源の日本マンガとは、要するに「少年マンガ」、そしてそこから派生した「青年マンガ」あるいは「少女マンガ」のことを指しています。

そのとき、どうしても忘れられがちなのが「大人マンガ」というジャンルです。

みなさんは、「大人マンガ」と聞いて、どういうものを思い浮かべられるでしょう。

例えば、東海林さだお、加藤芳郎、小島功、砂川しげひさ、秋竜山、横山隆一、横山泰三といった名前を挙げてみましょう。「あっ、そういえば、そういう人たちいたよな」と思い出しませんか。

そうです。私たちはすっかり忘れていますが、かつてこれら大人マンガの描き手たちは、マンガ界に確固としたポジションを占めていました。

ところで、近大DONDENで選定されたLEGEND50の中に、大人マンガの系譜の人は、ほとんど入っていません。しかしその中に、ちょっと変わった人が入っています。それが今回ご紹介する園山俊二です。

園山俊二という人は、いろいろな意味で輪郭の捉えがたいところがあります。まず第一に、ジャンルがよくわからない。福地泡介、東海林さだおらと同じ早大漫研出身で、どちらかというと大人マンガの系譜に連なる人でありながら、子どもマンガも制作し、トキワ荘グループを中心とする新漫画党のメンバーでもある、という不思議な立ち位置の人でした。

しかし多くの人にとって、「園山俊二」と聞いて思い出すのは、やはりなんといってもあの作品ではないでしょうか。

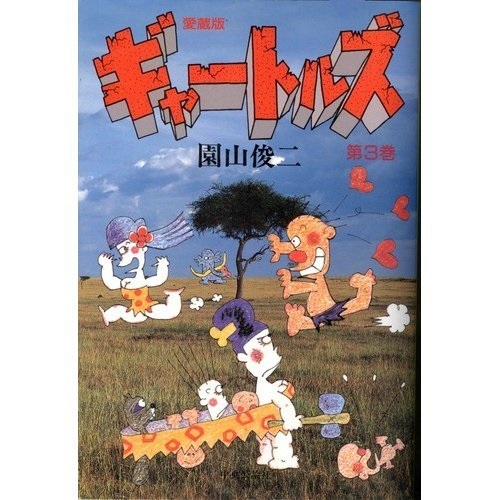

というわけで、今回、模写の対象に選んだのは、これです。

園山俊二「ギャートルズ」模写

(出典:園山俊二『愛蔵版 ギャートルズ』②中央公論社)

ご存じ「ギャートルズ」を模写してみました。

トビラの次の一コマ目に、さっそく地平線が登場しています。これぞまさに「ギャートルズ」の世界ですね。小さなコマの中にも広大さを感じさせる見事なカットです。そして、おむすびのようなドテっとした独特のフォルムのマンモス。そのマンモスが、一コマおいた次のコマでは、はやくも輪切りの姿になっています。「ギャートルズ」といえば、多くの人の記憶にこびりついているのが、この旨そうな【肉】じゃないでしょうか。どういう内臓の構造なのか、断面が年輪みたいになっているのが面白いですね。フチにマンモスの毛がついてるのも、また妙に生々しいです。

それにしても「大人マンガ」に特有の、あの【乾いたタッチ】を出すのは思いのほか難しいものでした。

下描きをしていた段階では「今回は楽勝だな」ぐらいに思っていたのですが、いざペンを入れた瞬間「あっ、違う」と気がつきます。今までの模写でやってきた絵とは、タッチの作法が根本的に違うんですね。トビラのガイコツを見ていただくと一目瞭然ですが、どうしても【つけペン特有のニュアンス】が出てしまうのです。カブラペンでこうなので、Gペンだとよけいマズそうだと思い、次のコマからは、ボールペンに持ち替えてみましたが、これもちょっと違いました。つけペン特有のカリカリしたタッチが欲しいんですよね。最後のコマでは丸ペンにしてみましたが、これが一番マシな方でしょうか。

いずれにせよ、あの線は、一朝一夕には引けないことがわかりました。

■不思議な立ち位置の人

ところで『ギャートルズ』を「大人マンガ」と言うと、皆さんの中には「えっ、そうだっけ?」と思われる方もおられるかもしれません。アニメ版「はじめ人間ギャートルズ」は子ども向けに作られていましたが、原作の『ギャートルズ』は「週刊漫画サンデー」に連載された、れっきとした大人マンガでした。艶笑譚もあれば中年(原始人ですが)の悲哀を描いた話もあり、基本的には大人の読者を想定して描かれていたものてす。

1935年生まれの園山俊二は、赤塚不二夫、辰巳ヨシヒロと同い年。つまり、トキワ荘や劇画工房の人たちと同世代ということになります。

ただ、彼等と決定的に違っていたのは、園山が「大卒」であった点です。当時の少年マンガ家たちは、阪大医学部卒<1>の手塚治虫を除いて、学歴社会の埒外にある人たちでした。一方、早稲田大学の学生であった園山は、早大漫画研究会の設立メンバーの一人でもあります。

大学に漫画研究会など、ほとんどなかった時代でした。ただしこの漫画研究会、今日の漫研とはだいぶ趣が違い、その対象にしているのは「大人マンガ」です。この草創期の早大漫研から輩出されたのが、のちに三羽烏と称される園山俊二、東海林さだお、福地泡介の三人でした。

このあたりの経緯からも、園山が少年マンガのラインとは違うことが窺われるのですが、デビュー作が「毎日小学生新聞」であったというところが、また面白いところです。「毎小」といえば手塚治虫、藤子不二雄がデビューし、デビュー直後の松本零士が寄稿していた媒体でもありました。ここでデビューした園山は、少年マンガの由緒正しいサラブレッドとも言えるのです。

この園山のデビュー作である「がんばれゴンベ」は、デビューから死の直前まで描かれる最長連載作となりました。

さらに、この作品に目をとめた寺田ヒロオの招きで、第二次新漫画党にも入党。トキワ荘グループとの交友が生まれます<2>。

ただし学生時代から、のちに自費出版される『国境の二人』の習作などを描いていた園山は、当初からカトゥーン系の大人マンガへの志向が強くあったようです。

■大人マンガって何?

このへんで「大人マンガ」というものについて、あらためて説明しておいた方がいいでしょう。

日本マンガの通史を紐解くと、たいてい「鳥獣戯画」とか「信貴山縁起絵巻」とか「北斎漫画」などから説かれるのが普通です。まあ、それでもいいんですが、現代的な意味でのマンガの起源は、明治期に欧米から移入された風刺マンガに求めるべきでしょう。そして、こういうものを読むのは大人でした。マンガは、もともと「大人が読むもの」だったのです。

明治から大正期にかけて活躍した北沢楽天や岡本一平<3>にはじまり、昭和初期には近藤日出造、杉浦幸雄といった漫画集団系(当時は、新漫画派集団)の作家たちがトップランナーとして業界を牽引していました。

冒頭に述べたように、昭和22年発表の手塚治虫『新寳島』により、戦後マンガがスタートしたのですが、手塚系のストーリーマンガがすぐさまマンガの本流になったわけではありません。手塚の影響を受けた新しいスタイルの少年マンガが市場を席巻し始める以前、少なくとも昭和20年代いっぱいまでは、戦前から続く漫画集団系の作家たちが人気の中心だったのです。

ところが、昭和30年代に入る頃から、マンガ市場がドラスティックに変化していきます。ベビーブーマー達が修学期に達すると同時に子どもマンガ市場が形成され、手塚らを中心とする新興勢力が急速に伸張し始めるのです。

このあたりから勢力交代が始まり、大人マンガは徐々に業界のトップの座から滑り落ちていくのですが、それでもまだまだ強い力を持っていました。

この頃、大人マンガの牙城となっていたのが、1954(昭和29)年に創刊され、58(昭和33)年から月刊化された「文春漫画読本」でした。その他「週刊漫画サンデー」「週刊漫画タイムス」といった専門誌も創刊され、広範な読者を獲得し、活況を呈していたのです。

私たちは、どうしても現在のマンガを中心に過去を見てしまうので、こうした大人マンガというのは、手塚系統の新しい波に駆逐されてしまった古色蒼然たるマンガなんだろうと思いがちです。しかし、それは全くの誤解で、大人マンガは、質・量ともに優れた作家、作品を数多く輩出していました。

このへんの消息を知るのに良い本があります。夏目房之介・呉智英編著による『復活!大人まんが』(実業之日本社)です。大人マンガ全盛期の傑作群をコンパクトにまとめた優れもの。園山の『ギャートルズ』からも一本採録されていますが、全作の中でも、とびきりの傑作が選ばれており、選者の眼力の確かさを窺わせます。ご興味のある方はぜひ手に取ってみてください。

(夏目房之介・呉智英編著『復活!大人まんが』実業之日本社)

戦後から60年代後半期にかけて、進化発展し、爛熟の様相さえ見せていた大人マンガですが、70年代に差しかかる頃から、急速に凋落の兆しを見せ始めます。ときあたかも若者文化の時代、カウンターカルチャーが隆盛を見せ、大人文化の否定が一つのトレンドとなっていった時代です。

マンガの世界では「劇画」ブームが起こっていました。1970年には「文春漫画読本」が終刊。ひとつの時代の終わりを象徴する出来事でした。

残る「漫画サンデー」<4>、「漫画タイムス」などは、時代の変化を受け容れ、編集方針を転換。劇画を中心とした成人誌として命脈を保っていくことになります。「漫画サンデー」に『ギャートルズ』が連載されていた65年~75年という時代は、まさに大人マンガが徐々に退潮していく時代でもあったのです。

■幻覚の地平線

今にして思えば、園山俊二と東海林さだおこそが、「大人マンガ」最後の光芒でした。

とりわけデビュー直後の東海林さだおの才能は神がかっており、『アサッテ君』などのヌルい四コママンガでしか東海林さだおを知らない人には、とにかく何も言わずに『新漫画文学全集』(全8巻・ちくま文庫)を読んでほしいと思います。「大人マンガってヤバイ!!」と思うこと請け合いです。

(東海林さだお『新漫画文学全集』①筑摩書房)

そしてもう一つは、もちろん園山俊二による『ギャートルズ』です。

1965年「週刊漫画サンデー」で連載の始まったこの作品は、園山にとっても初めての本格的大人マンガで、『ゴンベ』の連載などで細々と活動していた彼にとっても、大きな飛躍となった作品でした。

当初は加藤芳郎や横山泰三を思わせるような針金のようなギクシャクしたタッチで、いかにも大人マンガっぽいナンセンスギャグを描いていたのですが、やがて原始時代の設定を生かしたおおらかなタッチが生れていき、園山俊二でしかありえない独自のスタイルが確立されていきます。

特に圧巻だったのが地平線の表現です。見開きいっぱいに地平線を描くなんて、当時としてはかなり前衛的でチャレンジングな試みでした。

『ギャートルズ』には、模写にも描いたようにマンモスがよく登場するのですが、この作品に登場する原始人たちは、わりと簡単にマンモスたちをバスバス殺していき、輪切りにして食べちゃいます。また逆に、マンモスの反撃にあい、アッサリあの世に送られてしまうことも珍しくありませんでした。ここでは人の命は羽毛のように軽いのです。

そして、ときに“死神”や“神さまのなりかけ”などが登場し、人間の実存の問題に深く斬り込むような展開を見せることもありました。生きていることの意味が分からなくなり、突然、家族を捨てて放浪の旅に出たりするような展開もしばしば…。地平線は、人を哲学者にしてしまうのでしょうか。

キャラクターへの強い感情移入を促すことで情動を揺さぶること(いわゆる「エモさ」)をよしとする少年マンガとの、根本的な相違がここにあります。やはり『ギャートルズ』はまぎれもない大人マンガなのです。

(園山俊二『愛蔵版 ギャートルズ』①中央公論社/『ギャートルズ』①パルコ)

モーラ的に読むなら中公愛蔵版(左)が適。

最新のパルコ出版版(右)は、祖父江慎氏の

カラーが前面に出ていて好みは分かれるかも。

■ギャンブラーの矜持

この突き放したようなドライなセンスは、園山のもう一つの長期連載作である『さすらいのギャンブラー』にも感じられます。

ギャンブルとは「貨幣=労働価値」というフィクションをあばく最たるものと言えますが、そのヒリヒリした感覚が、ある種の人たちを強く惹きつけるようです。

ギャンブラーなる人種は、ある意味でサラリーマンの対極にあるものですが、『気になるあの人』(68~80年「女性セブン」)や『花の係長』(69~82年「週刊ポスト」)といったサラリーマン物と同時期に、こういった作品も手掛けているところが、園山の面白いところです。

この作品に登場する、名前のない主人公は、一夜にして巨万の富を手にしたと思えば、次の日は、全てを失いスッテンテンになる、というようなことを際限なく繰り返しながら、何ものにもとらわれず、恬淡と生きています。人生しょせん気晴らしといったような捨て鉢なところがありながら自暴自棄にも陥らず、ある種の矜持を持って生き続けるダンディズムに、読者は憧れるのでしょう。69年より「ビッグコミック」で始まったこの作品は、足かけ22年にわたる長期連載となりました。

(藤子不二雄A・石ノ森章太郎編集『園山俊二傑作集』小学館)

没後まもなくトキワ荘の二人によって編まれた本書で

「さすらいのギャンブラー」その他の代表作がまとめて読める。

さて、これだけで話が終われば簡単なのですが、問題はここからです。

当初から「園山俊二といえばギャートルズ」と、決めつけたような書き方をしてしまいましたが、皆さんの中には、もう一つの作品を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

そうです。朝日新聞夕刊に、死の直前まで連載されていた『ペエスケ』のことです。

(園山俊二『ペエスケ』①朝日新聞社)

■ベタベタのペーソス

子どもの頃、我が家では「朝日新聞」を購読していました。

夕刊に、園山俊二の『ペエスケ』が始まった頃のことはよく覚えています。当時、新聞四コマといえばベテランの重鎮が描くものと思い込んでいたので、園山俊二という馴染みのある作家の登場には、ずいぶんと期待したものです。果たしてどんな四コマを描いてくれるのだろうと思っていたら、あんまり大した出来ではなく、ひどくがっかりした覚えがあります。

園山自身、ふつうに起承転結で落とすタイプの四コマは、あまり得意ではなかったのかもしれません。ページもののナンセンスギャグには恐るべき才能を発揮する園山も、四コマというフォーマットはどうにも窮屈だったのか、今一つギャグも冴えませんでした。やがて『ペエスケ』は、ギャグの案出を完全に放棄してしまい、その名の示すとおり”ペーソス”を主調としたムードマンガへと変質していきます。

一回で完結せず、何回かにかけて、ゆるいストーリーのようなものがあるのも、当時としては、ちょっと斬新でした。とはいえ当時、心の狭い小学生だった私は、朝刊のサトウサンペイ先生が、毎回きっちりオチのある四コマを描いているのに、園山俊二は早くもネタ切れかと、ふがいなく思ったものです。

このようなタイプの四コママンガは、当時としては、かなり変格の部類に属すると思いますが、かと言って、いしいひさいちや、いがらしみきおのラインとも違います。それまでの系譜でいうと勝又進<5>という人が、一風変わった四コママンガを描いていましたが、あえて言えば、それに近い感じでしょうか。

ただ、この作品、私の個人的な感慨は別にして、世の中的には、けっこうウケたのですね。特に主人公の愛犬ガタピシが登場してきたあたりから、人気が急上昇していったといいます。新聞購読者層にとっては、あの微温的な感じがちょうどよかったのかもしれません。四コママンガだからといって、別にギャグなんか無理にかまさなくていいんだというのも、ある意味で目からうろこでした。

今となっては『ペエスケ』は、園山俊二の代表作として、『ギャートルズ』をしのぐ人気を誇っています。オフィシャルホームページのトップもガタピシですからね。

実は今回の記事のために『ペエスケ』を何十年ぶりかに読み返してみました。大人になった今の目で見れば、もう少し違った気持ちで読めるのではないかと思ったのです。しかし、やっぱりダメでしたね。この、あまりにベタベタな”ペーソス”の強調は、私の口には合いませんでした。

しかし、この側面も間違いなく園山俊二なのです。

思えばデビュー作の『がんばれゴンベ』から、初期の『国境の二人』にいたるまで、園山のヒューマニズムとペーソスへの志向は徹底していました。その延長線上に、あの『ギャートルズ』もあったのです。

サラリーマンのペーソスから、ギャンブラーや原始人まで。これらの作品を見渡してみるにつけ、園山俊二とはいったい何者だったのか、謎は深まるばかりです。

◆◇◆園山俊二のhoriスコア◆◇◆

【乾いたタッチ】84 hori

とくに連載初期の頃は、大人マンガ特有の硬いタッチで描かれています。それが徐々に整備されて、お馴染みの園山俊二タッチになっていきました。

【つけペン特有のニュアンス】76 hori

一コマ目のガイコツを描いた時点で、もう決定的に何かが違うことが分かったのですが、最後まで上手く掴めないまま描いてしまいました。

【肉】90hori

ギャートルズの肉といえば、「ワンピース」みたいな骨付き肉を思い出す人も多いようですが、輪切り肉に比べると、描かれる頻度は意外と低いです。

<1>正確には大阪帝国大学附属医学専門部卒業です。なかには「学歴詐称だ」などと言っている人もいるようですが、戦後の学制の改編に関わり、多少ゴタゴタしているだけで「阪大医学部卒」と言っても別にさしつかえないでしょう。

<2>トキワ荘の仲間とは、のちに至るまで親しい間柄だったようです。特に、お酒やゴルフ、麻雀など、オトナの遊びが大好きな藤子不二雄A先生とは、大変ウマが合ったらしく、終生変わらぬ交友を続けていたようです。

<3>岡本かの子の夫で、岡本太郎の父でもある岡本一平については、『岡本一平漫画漫文集』(岩波文庫)で、その作品の一端を見ることができます。

<4>『ギャートルズ』の連載されていた「漫サン」は、のちに大人マンガの雑誌であることをやめ、ちょっとB級っぽい成人誌として命脈を保っていくことになります。しかしこの雑誌、なかなか侮りがたいところもありまして、つげ義春をたびたび起用したり、畑中純『まんだら屋の良太』、近藤ようこ『見晴らしガ丘にて』などの連載もありました。2013年、惜しまれつつ休刊。

<5>この作家も、今となっては、『赤い雪』などで再評価されて以降のイメージの方が強くなっているかもしれませんが、生前は、どちらかというと異色の四コママンガ家というイメージでした。

アイキャッチ画像:園山俊二『『愛蔵版 ギャートルズ』③中央公論社

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。