七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。

この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。

七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで登場した鳥山明は、二つの全く傾向の違う作品でメガヒットを飛ばし、絵の面でも作劇の面でも、日本のマンガのステージを何段階もいっきに引き上げてしまいました。この人こそが、世界に冠たる日本マンガの強力なアーキタイプの一つを作り上げた人物であったことは間違いありません。

当連載では、かなり早い段階で鳥山明を取り上げたのですが、編集部主導で取り上げる作家を決めていたスタートアップ時に、初めてこちらの方から「次は鳥山明をやらせてください。」と申し出て取り組んだ原稿でした。日本マンガ史を総ざらいするこの企画で、取るものも取りあえず、まずはこの作家から押さえておかなくては始まらない、との思いからでした。

まだ連載の方針も定まっておらず、試行錯誤していた頃でしたが、鳥山明を取り上げ、語ったことが、この連載のスタイルを決定づけました。そして結果的に50数回にわたる「マンガのスコア」記事中、ダントツの閲覧数を誇る人気記事となりました。

当初は「長すぎるから」という理由で二分割で掲載させていただきましたが、連載の終わった今から見ると、むしろこれは短いぐらいで、今回は一本にまとめさせていただきました。

◇◆◇◆◇

(以下2020/4/28及び5/3掲載記事再掲)

第一章・画力スカウター無限大

最近のマンガ家さんは、プロアマ問わず、みんな絵がうまいですよね。昔は、けっこう画力に関してはプロの世界でもユルかったような気がするのですが…。

ことにギャグマンガなどは、一昔前まで壊滅的なデッサンのマンガが、平気でメジャー誌に掲載されていました。

「これぐらいならボクでも描ける!」と、全国の青少年に勇気を与えたものです。

やがて山上たつひこや鴨川つばめなど、絵の上手いギャグマンガ家が業界に脅威を与え始め、さらに江口寿史の画力急上昇と、鳥山明の登場が決定打となり、大手少年誌から下手な絵のギャグマンガが一掃されてしまいました。

とりわけ驚異的だったのが鳥山明の出現です。

当時、アメコミからの影響を盛んに取りざたされていましたが、ご本人によるとアメコミはほとんど読んだことがないとか。

それにしても、あの画力は、いったいどこから出てきたのか不思議でなりません。

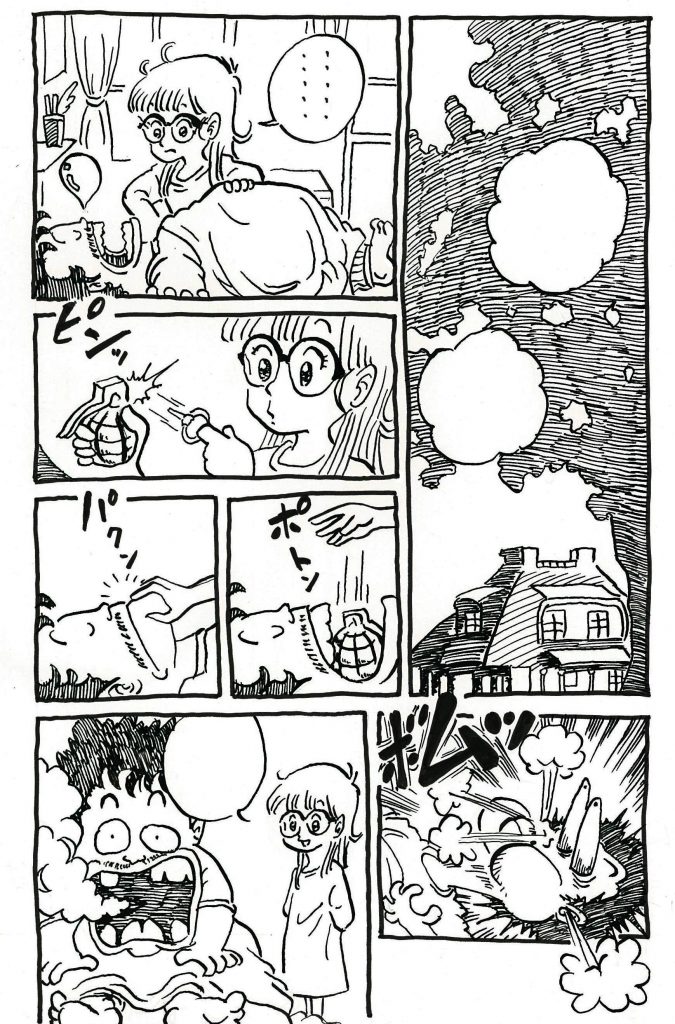

今回、そんな天才絵師、鳥山明の絵を模写しなくてはならないという仕儀となってしまったわけですが、とにかく、いろいろごまかしながら、なんとか似た感じになればと思います。

鳥山明「Dr.スランプ」模写

(出典:鳥山明『Dr.スランプ』①集英社)

いやあ、冷や汗ものですね。アラレちゃんが、あんまりアラレちゃんになりませんでした(笑)

ひとつ言い訳をしておくと、出典は第一巻の第二話で、オリジナルの方も、まだちょっと大人っぽいアラレちゃんなのです。

それにしても、鳥山明の絵は、一見シンプルに見えて、よく見るとマニアックなほどに細かいディテールがびっしり描き込まれていることに驚かされます。一例としてよく言われるのは、奥歯の裂溝の描き込みですね。こういう、なかなか誰も気づかないところに、もの凄く神経を使っているのが鳥山明です。それでいて全体として、とてもすっきりしたシンプルな印象を与えるのは、ひとえに尋常でない画力のたまものでしょう。今回はその辺は適当にごまかして描きました。ちゃんと模写しようとすると、たぶんぐちゃぐちゃの悲惨な絵になっていたと思います。

鳥山明は、デビュー時から、すでに完璧な画力を身につけていて、これ以上何も付け足すものはないほどでした。むしろハイブロウすぎる絵のセンスを、少し落としてやる必要があったほどです。

実際、鳥山明のバタ臭すぎる絵は、当時の子どもには少し敷居が高かったのですが、有無を言わせぬ面白さで、その壁はなんなく突破されてしまいました。絵だけではなく、セリフ回しのセンスも抜群で、オノマトペの使い方も当時としては革新的でした。

とにかく、あらゆる面でセンスが良すぎたのですが、その反面ギャグのセンスは童心そのものであり、当時のギャグマンガに見られる青年らしい韜晦などかけらもなかったことも特徴的です。

ただ、これは革新的なギャグマンガには往々にして見られることなのですが、インパクトが強いぶん、飽きられるのも早かったのですね。

『Drスランプ』はアニメ化をきっかけに爆発的なブームを巻き起こすのですが、その寿命は数年ほどで終わってしまいます。単行本の第一巻は、まさに“神巻”という名にふさわしいものですが、その後じりじりと質と鮮度を落としていきました。一定の水準を維持しつつも、最初の数巻のような神がかった面白さがなくなってしまい、なんだかさみしく思った記憶があります。そして連載終了間際の鳥山明には、すでに、なんとなく「終わった作家」感が漂っていました。

しかし、そんな鳥山明は、その後、不死鳥の如くよみがえってきます。それはみなさんご存じのあの作品のことです。

第二章・たくさんの「わたし」

鳥山明は『Dr.スランプ』の連載終了後、ただちに次の連載に取りかかりました。ご存じ『ドラゴンボール』です。

ところがこの作品、当初はさほど人気が出ませんでした。やはりあれほどのイノベーションを起こした作家に、二発目はないよな、という思いを抱かせたものです。背表紙の図柄をつなげるお遊びなどから察するに、人気の有無にかかわらず、最低7巻分は続けさせてもらえることになっていたのでしょうか。しかし逆に言うと、それ以上は続ける気もなかったとも言えます。

奇跡が起きたのは、おそらく編集部の意向によるテコ入れで、バトル要素を導入してからです。これは当時の鳥山明の作家的資質からして、どう見ても無理のある方針転換でした。

ところがこれが瓢箪から駒で、鳥山明は突如として、もう一つの隠れた才能を開花させてしまいます。天才的な画力とギャグセンスに瞠目されながら、圧倒的ストーリーテラーとしての才能が彼の中に眠っているとは誰も気がついていませんでした。おそらく本人でさえも。

さて、編集学校には「たくさんのわたし」というお題がありますね。これは、自分の中に眠る意味のネットワークを取り出していこうというお題なのですが、「わたし」は誰なのかと、あらためて考えてみると、とてもぼんやりと曖昧であることに気がつくと思います。「わたし」の属性というものが、どこかのイデア空間に、ひと揃い浮かんでいるわけではなく、「○○なわたし」と規定した瞬間に、それが生み出されるのですね。

しかも、それは自分一人だけの力で引き出せるものではありません。環境や状況、やむにやまれぬ外部要因を繰り込みながら、それは展開されていくものなのです。

鳥山明先生も、誰からも何も言われなければ、そのままアメコミ風のハイブロウなマンガを描き続けていたでしょう。それを、Dr.マシリトこと鳥嶋記者からの忠告のもと作風を改造していった結果、おとぼけ博士のドタバタギャグマンガが誕生し(だから『Dr.スランプ』なのです)さらに主人公を博士ではなく、こっちの女の子の方にしなさい、などと言われながら、ブラッシュアップを重ねていったわけです。

そして『ドラゴンボール』も、今イチ人気が伸びないのでバトル入れなさいとか言われ「いやだなあ」と(たぶん)思いながら、ちょろっと「天下一武道会」なんてものを始めたら、たちまちアンケートでトップを取ってしまい「これ、これ、こっちでいきましょう」などと言われているうちに、あれよあれよという間に、あのようなモンスターコンテンツが誕生してしまったのでした。

『ドラゴンボール』のバトルマンガとしての新しさは主人公のキャラですね。それ以前の戦うヒーローたちは、もう少し泥臭く歯を食いしばって頑張ってるイメージでした。

悟空は闘いが始まると「オラ、わくわくするぞ」と言っていましたが、これは当時ちょっと新鮮でした。

今となっては「わくわくする」キャラは、すっかりありきたりなものになってしまいましたが、それを作ったのが『ドラゴンボール』だったのではないでしょうか。

これは、オリンピック選手が、「日本のために」というよりも「楽しみたい」とか「気持ちい~」とか言うようになった流れと同時並行的です。

とにかく徹底的に天衣無縫でイノセントな童子が大暴れする、というパターンはここから始まり、その後、多くのバトルマンガがこの路線を踏襲していくようになったのです。

現在、鳥山明は実作からは遠ざかりましたが、相変わらずの世界的人気に答える形で、新作アニメやスピオフ作品などにアイディア提供の形で協力し続けているようです。

アイキャッチ画像:鳥山明『Dr.スランプ』④(集英社)

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

さて、今回のテーマは「鬼」である。 「鬼」を描いたマンガはないか…と問われるならば、今ならやはり『鬼滅の刃』を思い浮かべる人が多いだろう。 ある意味で非常に古典的な、ストレートに怖い、「鬼」らしい「鬼」を […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。