タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

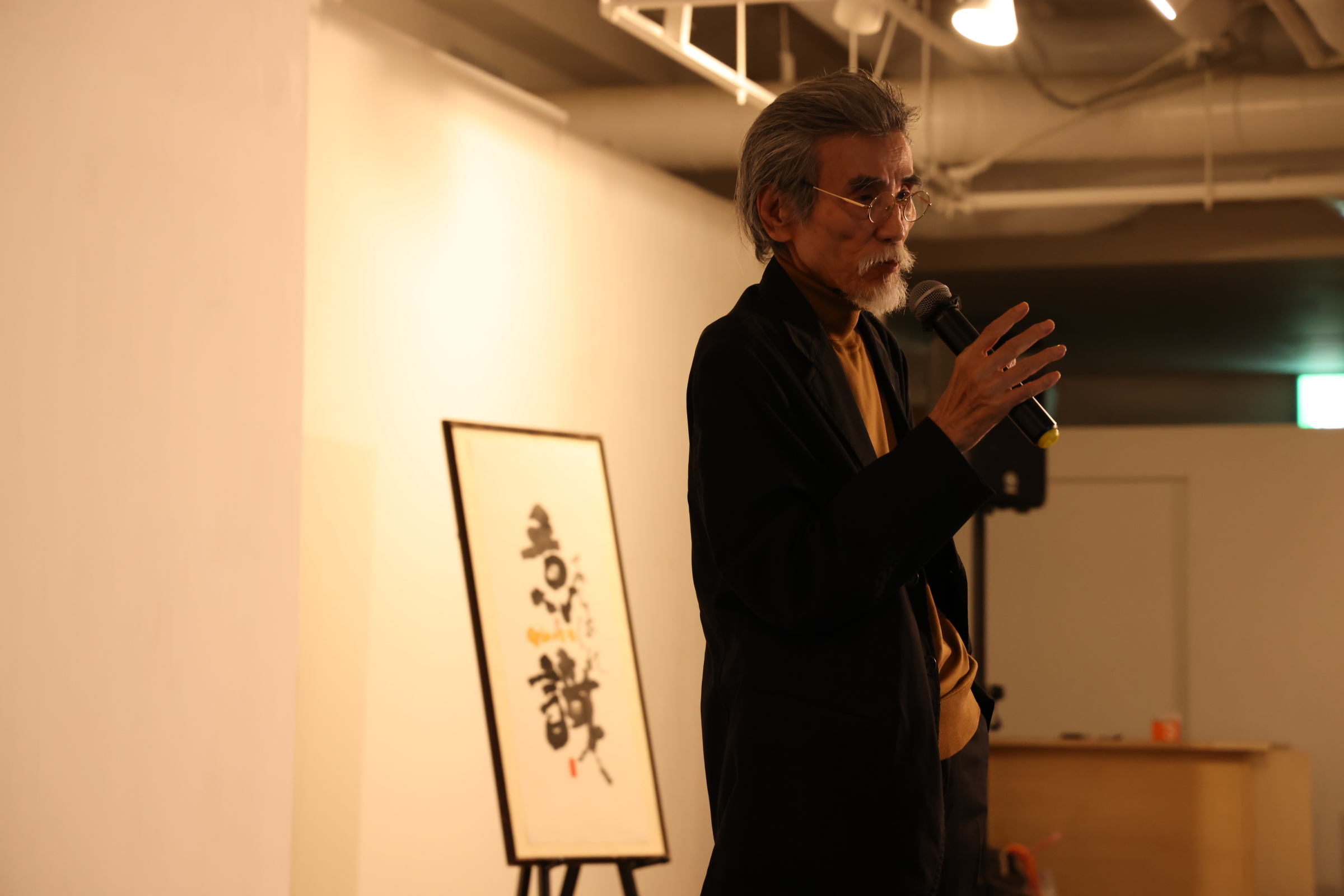

佐藤良明

1950年山梨県生まれ、群馬県高崎市育ち。東京大学名誉教授。専門はアメリカ文化・ポピュラー音楽。トマス・ピンチョンとグレゴリー・ベイトソンの翻訳・紹介を行うかたわら、ポピュラー音楽と表象文化論の研究を通し、NHK『リトル・チャロ』をはじめとするポップな英語教材制作に携わってきた。主要訳書にグレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ』(岩波文庫、全3巻)、トマス・ピンチョン『重力の虹』(新潮社、全2巻)、ボブ・ディラン『The Lyrics』(岩波書店、全2巻)、音楽関係の著書に『ビートルズとは何だったのか』(みすず書房)、『ニッポンのうたはどう変わったか』(平凡社ライブラリー)など。デビュー作『ラバーソウルの弾みかた』の改訂版を現在準備中。

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。