ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

「わたしはMっ気のある滝の下の鯉です」

「わたしは導きを信じるサムライです」

「わたしは自由きままな野生馬です」

「わたしは鯛を釣り上げようとする悪そうなエビスです」

エディットツアー恒例の自己紹介ワークだが、今回は少しばかり趣向が違った。参加者が「わたし」の見立てに使ったのは、幕末から明治にかけての鬼才、河鍋暁斎の日本画だ。

本楼を埋め尽くした151点の河鍋暁斎の真筆は、江戸絵画コレクター・加納節雄氏所蔵の作品。加納氏は写真家の十文字美信氏とともに、江戸絵画と現代写真を接合する作品様式をつくっている。その芸術実験に驚いた松岡校長がライプニッツに肖って「アルス・コンビナトリア」と名づけた。

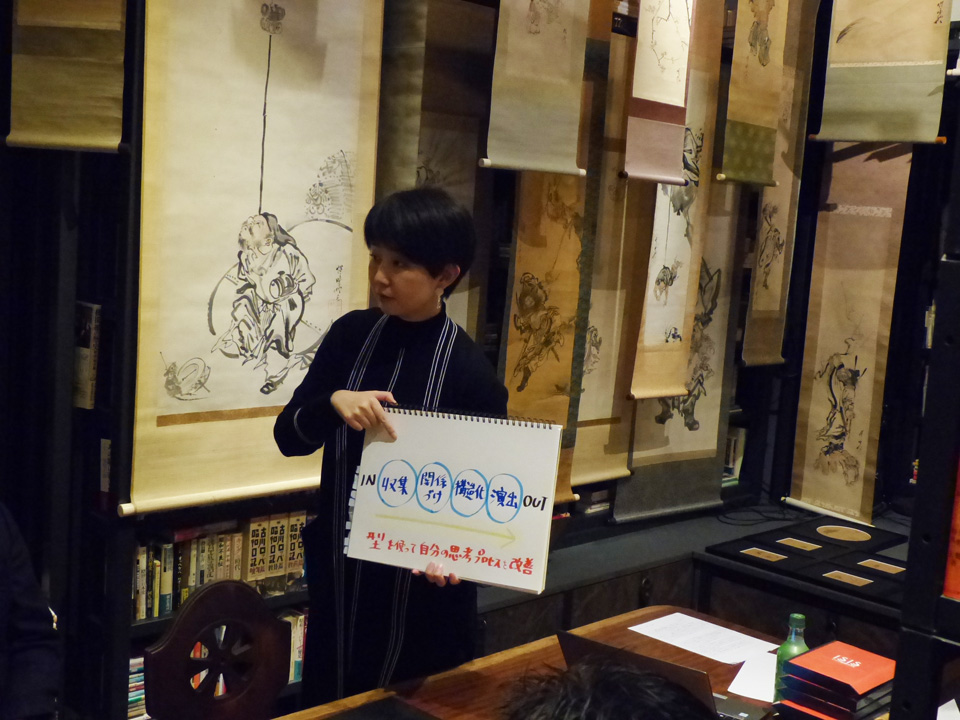

12月4日には、暁斎と本楼が出合うアルス・コンビナトリアPROJECT特別企画「興」が実現。そのためにしつらえられた場で翌日のエディットツアーを開催するという、降って湧いた驚愕の与件を衣笠純子師範代[13離]が引き受けた。

ツアーのテーマは「江戸の編集」。江戸開府と時を同じくして、大陸では明が崩壊し、「中国」というグローバルスタンダードの国家モデルを失った。文化、芸術、学問、経済、あらゆる分野で独自モデルの模索が始まったのが江戸である。「日本という方法」の本来が外来コードを内在モードへ編集するところにあるが、江戸はそれを徹底した。幕末の天保から近代化に向かう明治に活躍した暁斎は、江戸という編集の時代を、画の中で再編集し、再現してみせたと言えるだろう。

メインの編集ワークは「一枚の暁斎+一冊の本」をインタースコアしてタイトルをつけるネーミング編集。江戸と暁斎のように、画という情報をさらに再編集しようというわけだ。

参加者は幾層ものレイヤー状に吊り下げられた作品の森の中を歩き回る。そのわずかな動きにも掛け軸が揺れる。画との距離は、限りなくゼロ。江戸の息吹を身体に感じる距離感で多様な情報を取り出していく。

衣笠師範代の方法の示唆によって、参加者は絵画の鑑賞ではなく、暁斎と自分自身のアルス・コンビナトリアを即席でやってのけた。

江戸研究家でもある田中優子法政大学総長は自身もイシス編集学校の守破離を修了。その体験を「インターネット上の先端的寺子屋教育」と評している(『日本問答』(岩波新書)あとがきより)。8人の参加者は暁斎と交わり、現代の編集寺子屋を体験堪能した。

田中むつみ

編集的先達:赤瀬川原平。アニメの声優、CMフォトの副編集長、女子大生にメディア情報学を教授していた経歴の持主。頷きの速さが通常の4倍速。野望は中高年のセカンドライフを再編集すること。

【冊師が聞く07】お題と〆切を原動力に走り続ける多読アスリート

多読ジムの名物冊師が”気になる読衆”にずばりインタビューする新企画「冊師が聞く」。 シリーズ第7回、ラストを飾るインタビュアーは田中むつみ冊師(スタジオしゅしゅ)。インタビューに答えるのは三冊筋プレスの記事でもおなじみの […]

「今年こそ痩せる!」。 年頭の誓いは遠く春霞の中に消える。3ヵ月でペラペラになれるはずの英会話教室は3週間で離脱する。気づけば12月。今年も24日の予定は真っ白。意志力が弱いのか。継続力が足りないのか。決断力が鈍いの […]

「感門之盟の季節がやってきました」。2019年8月5日、学林局の八田英子律師から感門団ラウンジにメールが届いた。感門之盟をサポートする感門団の招集は年に2回。半年ぶりの招集になる。 9月7日の第70回感門之盟は、43 […]

「もてなし」「しつらい」「ふるまい」。日本のホスピタリティの三位一体である。 講座の修了式である感門之盟を裏で支える感門団。団員たちは感門之盟ごとに、松岡校長が名づけたチームに分かれてロールを担う。その名づけに「もて […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。