結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

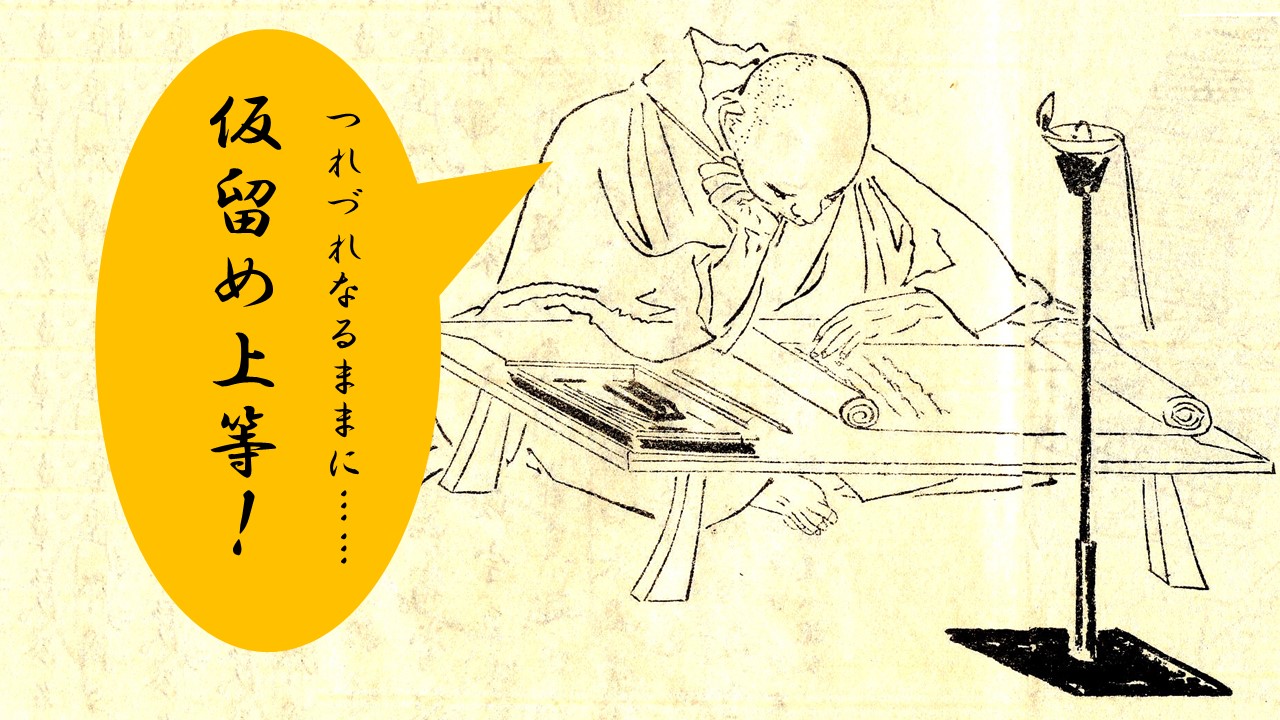

51[守]では<番選ボードレール>が始まり、各教室では、師範代の「仮留め上等!」という声が響いています。

未完成の回答を出していい。そんなふうに背中を押してくるけれど、でも……。多くの学衆は、まだそのことに戸惑っているようです。そうですよね、「仮留め」を見せるなんて、練習風景を覗かれているようです。

ではなぜ、イシス編集学校では、秘伝のごとく、「仮留め上等!」の言葉を口にし続けているのでしょうか。

実は、約700年前に、吉田兼好が理由を指し示してくれています。

松岡正剛校長が、言葉のチューインガムのように何度も噛むという『徒然草』の一節です。

能をつかんとする人、「よくせざらんほどは、なまじひに人に知られじ。うちうちよく習ひ得て、さし出でたらんこそ、いと心にくからめ」と常に言ふめれど、かく言ふ人、一芸も習ひ得うることなし。いまだ堅固かたほなるより、上手の中にまじりて、毀(そし)り笑はるるにも恥ぢず、つれなく過ぎて嗜む人、天性その骨なけれども、道になづまず、みだりにせずして年を送れば、堪能(かんのう)の嗜まざるよりは、終(つひ)に上手の位にいたり、徳たけ、人に許されて、双(ならび)なき名を得る事なり。(第一五〇段)

意訳してみましょう。

何かを身につけようとする人が、「下手なうちは、人に知られるのは恥ずかしい。こっそり練習して上達してから披露しよう」と口にする。よくあることです。だって未完成を人に晒すなんて恥ずかしいですものね。

ですが吉田兼好は、こういう人に手厳しい。「下手なうちは~」と口にする人は何も習得できないと断言するのです。ではどうすればいいか。未熟なうちから、上手の中に混じって、笑われてもめげずに稽古に励む。そうやって稽古に励んでいれば、最終的には、その人の能力にかかわらず、大成する。こういうのです。

鎌倉時代の人も、「下手なうちは、人に知られるのは恥ずかしい」と思っていたということです。みんな同じですね。でもそれでいいの? それじゃ学べないし、変われないよ? と吉田兼好は看破しました。じゃあどうするか、ということを『徒然草』に書いたのですね。

恥と思わず、未熟な姿を見せよ。兼好さん、いいこといいますな。

第一五〇段には、続きがあります。

天下のものの上手といへども、始めは不堪(ふかん)の聞えもあり、無下の瑕瑾(かきん)もありき。されども、その人、道の掟正しく、これを重くして、放埒(はうらつ)せざれば、世の博士にて、万人の師となる事、諸道かはるべからず。(第一五〇段・完)

世に一流と言われる人でも、はじめは「ド」がつく下手でした。しかし、「仮留め上等!」で、磨きながらちょっとずつ前に進んでいったら、誰もが「万人の師」となれる。

これぞ「仮留め上等!」の極意です。稽古(回答)を繰り返しながら、その場に立ち止まらず、満足せず、前へ前へと進んでいくということです。その先には……

吉田兼好の約700年前の提言に、さあ、51[守]の学衆諸君も、乗っかってみませんか?

角山祥道

編集的先達:藤井聡太。「松岡正剛と同じ土俵に立つ」と宣言。花伝所では常に先頭を走り感門では代表挨拶。師範代登板と同時にエディストで連載を始めた前代未聞のプロライター。ISISをさらに複雑系(うずうず)にする異端児。角山が指南する「俺の編集力チェック(無料)」受付中。https://qe.isis.ne.jp/index/kakuyama

世の中はスコアに溢れている。 小学校に入れば「通知表」という名のスコアを渡される。スポーツも遊びもスコアがつきものだ。勤務評定もスコアなら、楽譜もスコア。健康診断記録や会議の発言録もスコアといえる。私たちのスマホやP […]

スイッチは押せばいい。誰もがわかっている真理だが、得てして内なるスイッチを探し出すのは難しい。結局、見当違いのところを押し続け、いたずらに時が流れる。 4月20日の43期[花伝所]ガイダンスは、いわば、入伝生たちへの […]

【多読アレゴリア:勝手にアカデミア】勝手に映画だ! 清順だ!

この春は、だんぜん映画です! 当クラブ「勝手にアカデミア」はイシス編集学校のアーキタイプである「鎌倉アカデミア」を【多読アレゴリア24冬】で学んで来ましたが、3月3日から始まるシーズン【25春】では、勝手に「映画」に […]

【多読アレゴリア:勝手にアカデミア③】2030年の鎌倉ガイドブックを創るのだ!

[守]では38のお題を回答した。[破]では創文した。[物語講座]では物語を紡いだ。では、[多読アレゴリア]ではいったい何をするのか。 他のクラブのことはいざ知らず、【勝手にアカデミア】では、はとさぶ連衆(読衆の通称) […]

【多読アレゴリア:勝手にアカデミア②】文化を遊ぶ、トポスに遊ぶ

「鎌倉アカデミア」は、イシス編集学校のアーキタイプである。 大塚宏(ロール名:せん師)、原田祥子(同:お勝手)、角山祥道(同:み勝手)の3人は、12月2日に開講する【勝手にアカデミア】の準備を夜な夜な進めながら、その […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。