発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

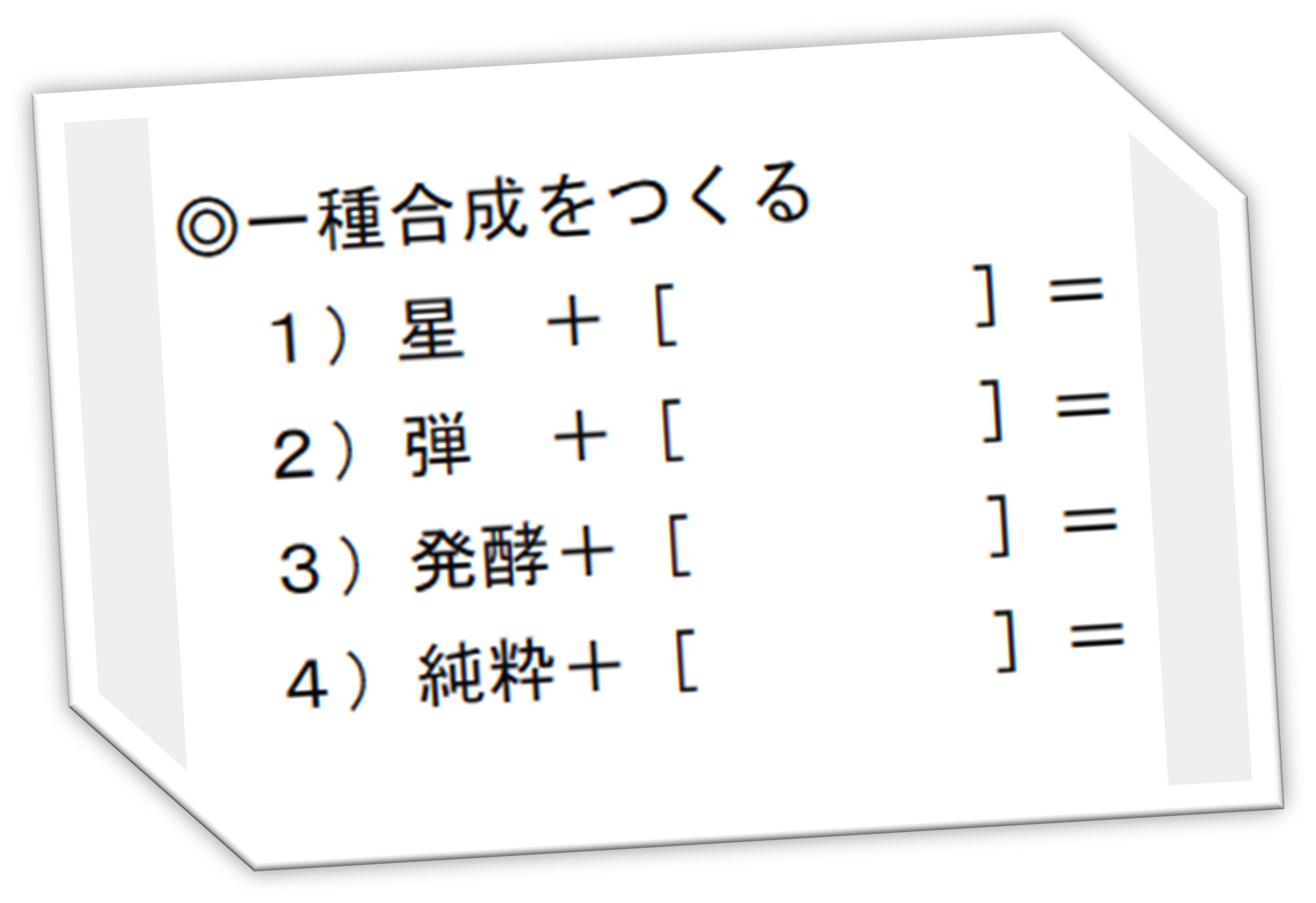

1週間で出された回答数は5500を超えた。50[守]第1回番選ボードレールである。学衆と師範代の回答と指南のラリーにより、一種合成された数多の熟語が生み出された。

今ある熟語は誰かによってつくられたものである。熟語だけではない、あらゆる物事がそうである。既にあるものをあるがままに使うだけでは面白くない。そこから離れて新たな見方を生み出す。それが一種合成の醍醐味でもある。

お題となった漢字が持つ意味や由来を掬い取りながらイメージを広げていく。問感応答返を重ねることでイメージは遠くへと進み、新たな境地にいざなってくれる。この稽古で国語辞典や類義語辞典を活用した学衆も多い。エディットはコンパイルから始まるのである。これから辞典との付き合い方も変わってくるはずだ。

学衆を飛躍に導くために、教室に新たなキャラクターが登場することもある。

鋭いツッコミが持ち味の「大阪大根ブラザーズ・守口と田辺」(モモめぐむ教室)、師範代より厳しくバシバシいくと宣言した「彩子の姉、絵子」(異次元イーディ教室)、目的を遂行するためには手段を選ばない「ジャン=リュック・ピカード艦長」(ここいら普門教室)、歯に衣着せないタイプの古株な子ども「ざしきわらし」(カッパらくらく教室)。古今東西問わず、ワクワクするようなキャラクター達があらわれた。

しかし、他の教室の師範代達も負けていない。時に味付けを変えながらこれまで稽古した方法や共読を織り交ぜながら指南を届けていった。

学衆のイメージの殻を破ってもらうために師範代も自らの殻を破っていくのだ。

教室での稽古を経てエントリーされた全ての作品は別院にも公開された。学衆と師範代の相互編集が込められた作品は、50[守]全員で共読できるのである。千態万様な漢字を目の当たりにし最初に声を挙げた学衆は異次元イーディ教室のMだった。

私が「ふふふ、いいなぁ」って思った作品をいくつか。

もし、違った時間に再度眺めたら、きっとまた違った作品を「いいなぁ」って思うような確かな予感があります。

ですから、ここでの出会いも一期一会。

作り手と読み手のモデル交換が別院でも起こった瞬間だった。番匠の景山和浩もそれに応じる。

朝見るか、夜見るか。家で見るか、外で見るか。

それだけでも「いいなぁ」は時々で変わってきますよね。

まさに一期一会。

そこから自分の作品の編集プロセスや共読の感想、それぞれの数寄作品の交わし合いが始まった。同朋衆は別院の賑わいを横目に見ながら、印刷・カットした作品をあちこちに動かし、辞書・書籍・千夜千冊を開く。学衆が自ら選びエントリーした496個の作品に対し、ありったけの編集を持って向かっている。

森本康裕

編集的先達:宮本武蔵。エンジンがかかっているのか、いないのかわからない?趣味は部屋の整理で、こだわりは携帯メーカーを同じにすること?いや、見た目で侮るなかれ。瀬戸を超え続け、命がけの実利主義で休みなく編集道を走る。

指南とは他力と共に新たな発見に向かうための方法です。豪徳寺が多くの観光客で賑わっていた2月22日。14名の参加者がイシス編集学校花伝所のエディットツアーに集い、編集ワークやレクチャーを通して「師範代」というロールの一端 […]

感門之盟や伝習座などのイベントで、テクニカルのすべてを担う黒膜衆。いわば彼らは「イシスで起こる全事件の目撃者」である。その黒膜衆のひとりであり、今期41[花]で花伝師範を担う森本康裕が53[守]伝習座に見たものとは。 黒 […]

コミュニケーションとはエディティング・モデルの交換である。イシス編集学校校長の松岡正剛が27年前に執筆し、先日増補版が刊行された『知の編集工学』の中で論じていたことである。コミュニケーションは単なる情報交換やメッセージ […]

自分の一部がロボットになり、強大なものに向かっていくかのような緊張感や高揚感を覚える。ガンダムか攻殻機動隊か。金属質で無骨なものが複数の軸を起点にしながら上下左右に動く。漫画や小説、アニメで見聞きし、イメージしていた世 […]

「異次元イーディ」という教室名の原型は[破]にあった。 番選ボードレールも折り返しを迎えた1月4日。異次元イーディ教室の汁講で師範代の新坂彩子から明かされた。 稽古のやり方やかける時間など、学衆が気に […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。