昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

図象という方法

情報編集において「in」と「out」がセットであるように、輪読座もインプットとアウトプットでワンセットとなっている。

バジラ高橋による図象解説と輪読でインプットを徹底しつつ、最終的に座衆はオリジナルの図象をつくりあげる。ターゲットは単なる情報の要約ではない。21世紀の現在にどのように転用するか、まで向かう。

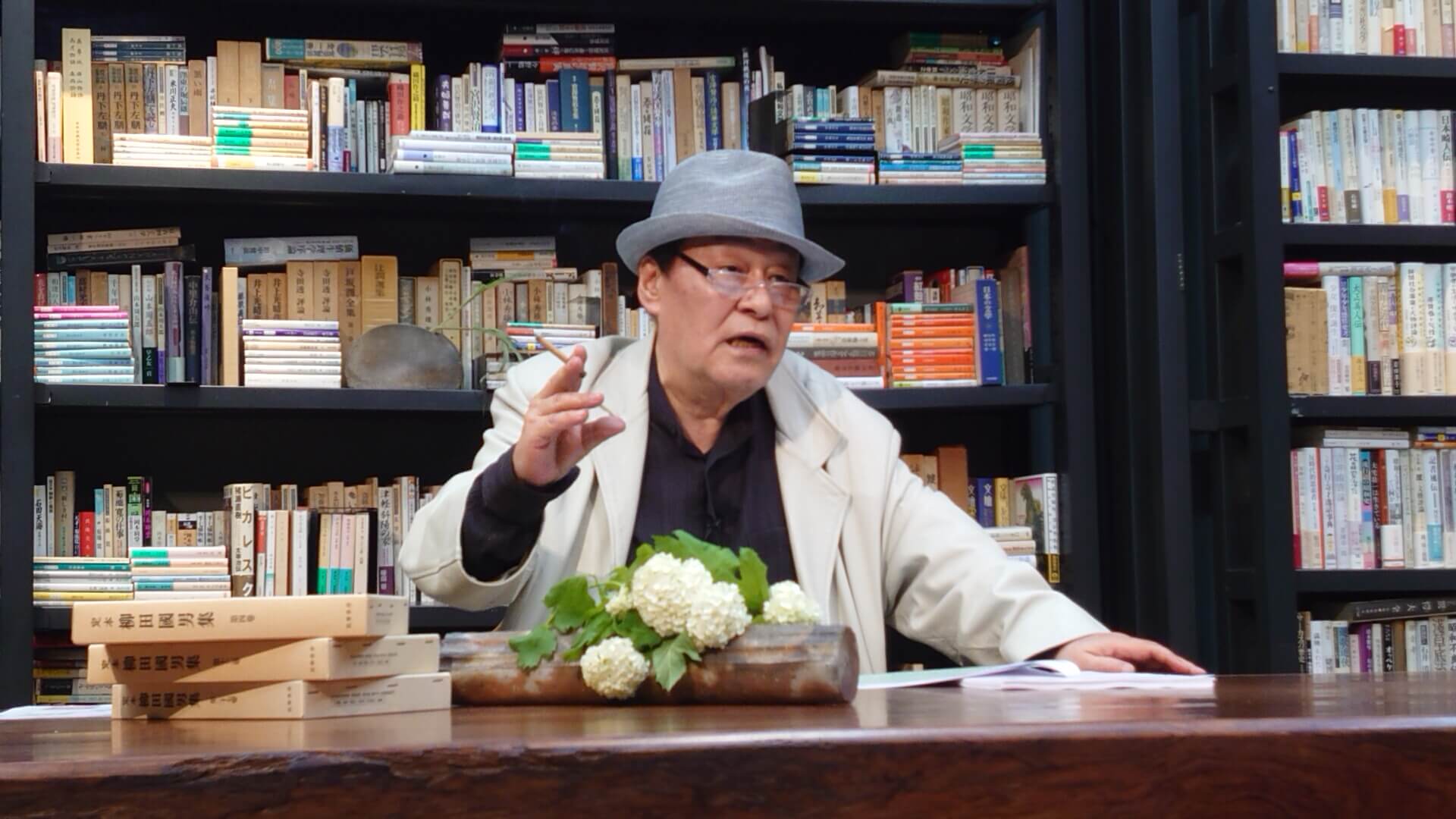

今春の輪読座のテーマは柳田国男。2021年5月30日の第二輪の冒頭、前回の内容について座衆から図象発表がおこなわれた。

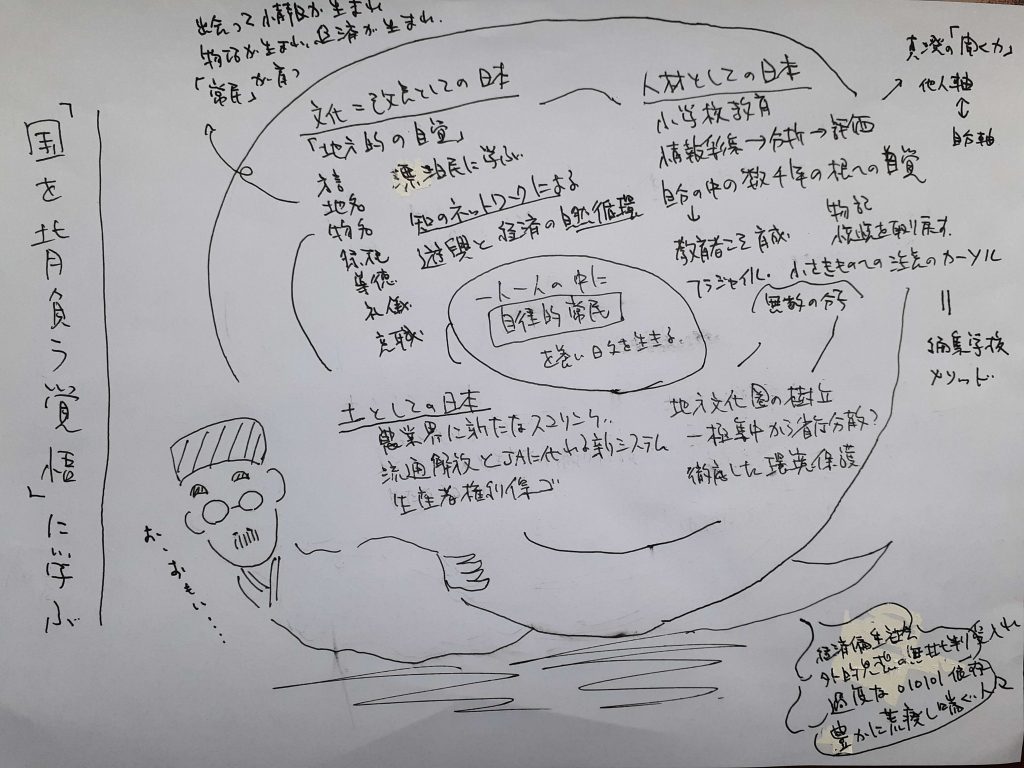

国を背負う蝸牛になれるか

柳田にはあるが今失われているのは「国を背負う覚悟」。これを大胆に図象化したのが、「イシスのイシツ」シリーズで活躍の羽根田月香座衆である。

柳田を蝸牛に見立て、自律的常民を養うために欠かせない要素を「土→教育→文化」の三間連結で象った。

一つだけでも背負うのは生半可ではないが、21世紀の経済偏重社会や過度なデジタル依存から脱するには、全部を引き受けていく必要があるとういうことか。

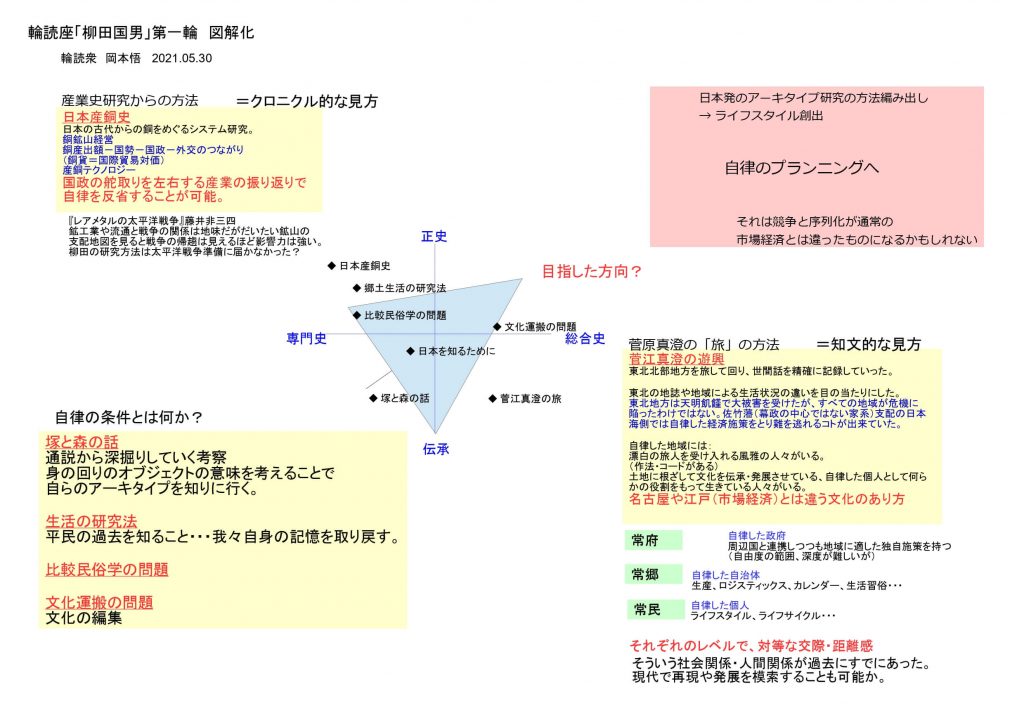

知文・クロニクルから、自律のプランニング編集へ

「テキストをプリントアウトしたものを床に並べて、位置関係がどうなるかを試した」という岡本悟座衆は、柳田の編集術に注目し、「菅江真澄の遊興」×「日本産銅史」=「自律のプランニングへ」という一種合成で転用の可能性をあらわした。

菅江真澄の旅の記録には、土地に根差して文化を伝承・発展させる常民が描かれている。その表象は知文の方法に満ちていた。

一方、日本の古代からの銅をめぐるシステム研究の書である「日本産銅史」は、クロニクル的な見方が特徴である。

こうした柳田の方法を取り出すうちに「自律のプランニング」が立ち上がった。このコンセプトが「競争や序列化が通常の市場経済」に代わるものになるのではないか。岡本座衆の解釈と仮説が図象によって形となった。

全体像としての柳田、伏せられた柳田に迫るために

「柳田論は山ほどあるが、なぜ面白くないのか。一つは「〇〇における柳田」などとつまみ食いばかりで全体像が見えていないから。もう一つは、歴史的に伏せられた柳田国男がいるから。」とバジラ高橋はいう。

柳田の方法に迫るためには、各論的につまむのでは不十分だ。座衆の図象でもあらわれているように、文化や教育といった大きな分野から地方の一村落の伝承まで、注意のカーソルをダイナミックに動かしつつ、あらゆる編集術を惜しみなく重ねていく覚悟が必要になる。

第二輪では、「農村の疲弊と日本語の問題」と題し、明治維新後の近代化に対する柳田の方法と実践に向かう。柳田国男を読むとは、柳田の背負った日本という貝殻の重みを引き受けること同義なのかもしれない。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]

「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】

読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]

第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。