自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

日本語としるしのAIDAと掲げて、Hyper Editing Platform [AIDA] Season3が開講した。第1講は座長松岡とボードメンバーの見方を通して、今シーズンの南が指し示される。日本語としるしのアイダとは?あまりにも身近すぎるテーマゆえ、まずはその問題の大きさを分節していく1日となった。

AIDAプロデューサー 安藤昭子

(編集工学研究所社長)

コンプライアンス、オペレーション、マネジメント。外来語なしでは会話ができないほど西洋からきた概念でできている今。検索窓に吐き出していく日本語がビッグテックのプラットフォームに吸い取られ、明日のターゲティング広告の餌になっている。私たちはそのフィルタの中に入って誰の好みかわからないものの情報の中で漂っている現在、「日本語としるし」を日本人としてしっかり捉え直すことは、一見のどかに見えるかもしれないが非常にヒリヒリする喫緊の課題を扱うことになる。

ボードメンバー 村井純

(情報工学者)

人類はインターネットでグローバルな空間を初めて手にした。このことがすごく大事。国際空間とグローバル空間が完全に合体したのが2022年だと思う。日本で日本語を話すことと、地球上にいる日本語に関心がある人にとっての日本語の意味は光の速度でつながってしまっている。1/10秒で対話ができてしまう。これが全部整備されてしまったのがCOVID19。それによって言語がどういうふうになったのか考えるべき。

ボードメンバー 山本貴光

(文筆家・ゲーム作家)

アメリカのジャーナリスト ウォルター・リップマンの『Public Opinion』によると人間はみんな頭の中に擬似環境を作っていて、擬似環境をもとにアクションをしています。擬似環境とは日々目や耳に入ってくることでできている。典型はニュースですね。ただ外界があまりにも膨大で変化が激しいのでそのまま受け取ることができない。地球が青いのか実際には知らない。身の丈にあった擬似環境をそれぞれ作って更新していくしかない。そうなった時にAIの記号接地問題とは実は人間にもあるなと。

ボードメンバー 田中優子

(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)

しるしをずっと辿っていくと場所に行き着いたんです。祝詞をあげるときも結界を作り、能舞台も結界そのものでそこで死者と会話をする。歌の57577、俳句の575もある種の場所と言ってもいいんですね。その場所に入ればいいんだと思える。その中で日本語が展開されるということ。そういうふうにして、しるしをたくさんしていったんです。日本語としるしが交差しながら、離れたり、デュアルでいったり、両方関係していることで私たちはしるしをいっぱい使ってきた。

ボードメンバー 佐藤優

(作家・元外務省主任分析官)

言語と思想は関連しているけれども言語と思想をそのままつなげることはできない。そこから残余が出ちゃう。そこを見ていかないといけない。例えば豚肉の角煮を沖縄そばに入れて食べるとか、韓国の海苔巻きは酢飯を使ってないとか色々なカタチで表れている。食べ物の中にもそのカタチの中に民族の文化やアイデンティティが埋め込まれているわけですよね。言葉で言うと前置詞一つの違いでロシア人とウクライナ人で喧嘩になる。たった一つの前置詞がシンボル化されている。

ウクライナ戦争も沖縄と日本からでは見え方が違う。こういうときにも言葉の差、思考の差が重要ではないかなと思ってるんです。

ボードメンバー 武邑光裕

(メディア美学者)

日本語のウルランゲージを考えたときに、特に近世以降〈間・アイダ〉という言葉が日本文化の核心を捉えていると思うんです。地形や空間的な概念も間から発生することがすごく多いんですね。間という言葉が持つ根源的なものが我々の文化にあって、これをどうやって九鬼周造のような形でヨーロッパに伝えることができるのか。もっと日本語を耕さない限り西洋との対話は難しい。これが1950年代のハイデガーと日本人との対話の中でやりとりしていた1つの限界というものを私たちはまだ今の時代も背負っているんではないかと思っています。

ボードメンバー 大澤真幸

(社会学者)

言語経験として重要なのは肝心なことはなかなか言えないということ。大事なことはうまく伝えられないという構造になっている。そうすると言葉は邪魔、心の中で思っていることが直接つながったらいいじゃんと思う人が出てくる。これは根本的に間違っている。言いたいことが言えないのは言語があるからなんです。言葉は邪魔なようで重要。日本語で大切なところは表れていると同時に隠れている、表れきったと思ったらバーチャルに隠れている部分がある。言語の普遍的な特質なんです。ヨーロッパの言語では明晰に言うことが重要で立派だけど日本語は初めからそうなっていて、歌というものになってくる。日本語の持っている特殊性を押さえると同時に、そこから翻って日本語の持っている普遍性に向かっていくことができる。

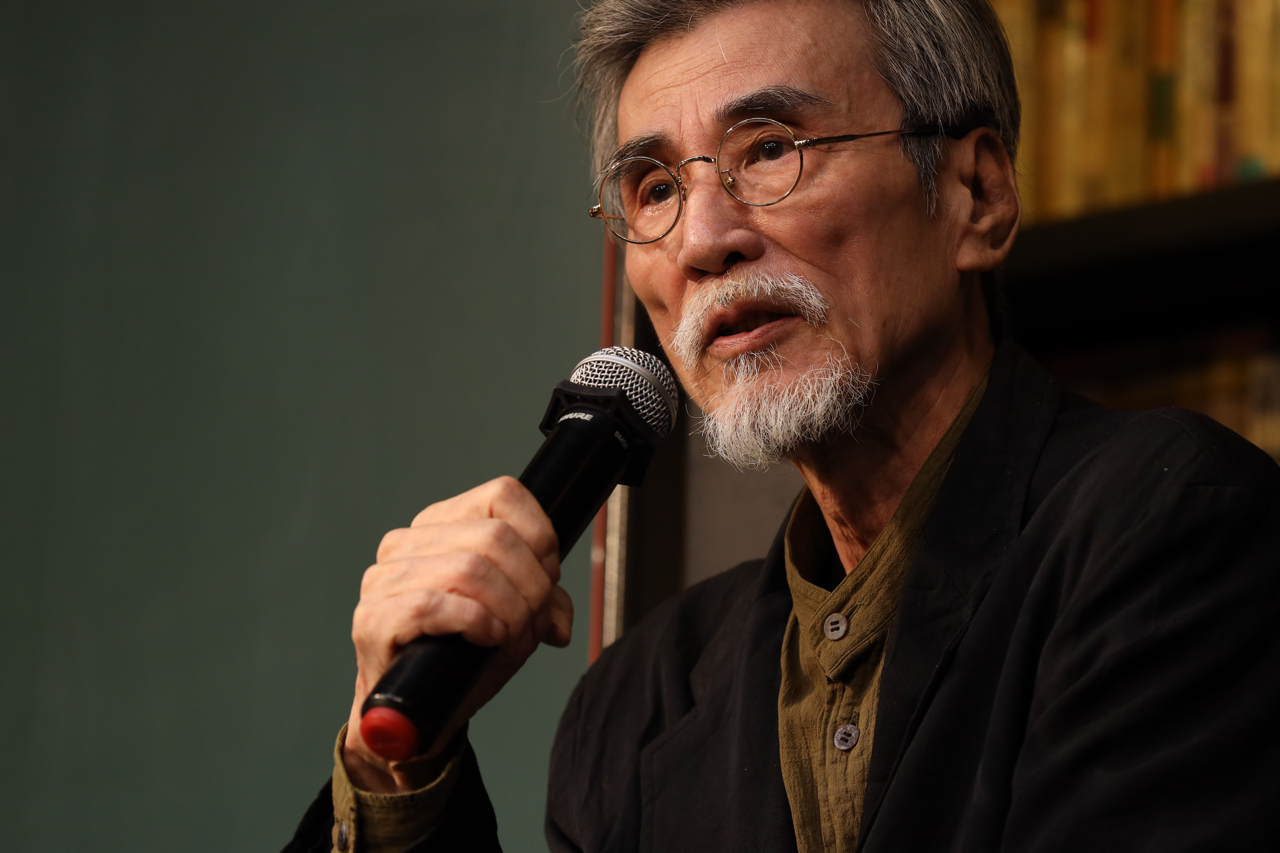

座長 松岡正剛

『源氏物語』を解けば日本語としるしの秘密が解けると確信しています。ここには日本語的な多元性が物語構造に表れている。実在の人物も出てくるが光源氏や桐壺など本名がなく全てメタフォリカルである。姓を持たず名だけ持つことによって歴史、社会、人間の真理が解けるのは西洋のカテゴリー論では解けない。これは日本の本質に関わるからです。それは天皇家は姓は持っていないこと。易姓革命をさせないためです。姓を持たない一族がど真ん中にいる。そのことを源氏物語は描こうとしているんですね。

仮想された出来事の中に栄枯盛衰や没落、失われた物語が描かれている。実在の記録ではないフィクショナルな虚実を交えたものに描き得たこと、ここに日本語としるしのアイダが潜んでいる。

会場の本楼では座長松岡の書としるしが議論を静かに見守っている。

圧倒的な情報の量と質で、座長とボードメンバーに導かれながら、日本語としるしのアイダの入り口にたった第1講。”コンプライアンス”を日本語で表現するなら、どう表しうることができるだろうか。そこにはどんなしるしができるだろうか。

次回、第2講では国文学者の田中貴子氏をゲストとして迎えて、さらにアイダの奥へと踏み入れていく。

開催日:2022年10月〜2023年3月

座長:松岡正剛

Season3ボードメンバー:

大澤真幸氏(社会学者)

佐藤優氏(作家・元外務省主任分析官)

武邑光裕氏(メディア美学者)

田中優子氏(法政大学名誉教授・江戸文化研究者)

村井純氏(情報工学者)

山本貴光氏(文筆家・ゲーム作家)

ゲスト:

第2講 田中貴子氏(国文学者)

第3講 安藤礼二氏(文芸評論家)

安彦良和氏(漫画家・アニメーター)

第4講 松田行正氏(グラフィックデザイナー)

第5講 リービ英雄氏(小説家・日本文学者)

後藤由加里

編集的先達:石内都

NARASIA、DONDENといったプロジェクト、イシスでは師範に感門司会と多岐に渡って活躍する編集プレイヤー。フレディー・マーキュリーを愛し、編集学校のグレタ・ガルボを目指す。倶楽部撮家として、ISIS編集学校Instagram(@isis_editschool)更新中!

熊問題に、高市内閣発足。米国では保守系団体代表が銃撃された。 イシスの秋は、九天玄氣組 『九』、優子学長の『不確かな時代の「編集稽古」入門』刊行が相次いだ。11月にはイシス初の本の祭典「別典祭」が開催され、2日間大賑 […]

エディスト・クロニクル2025 #02 松岡校長一周忌 ブックウェアを掲げて

酷暑の夏、参院選は自公過半数割れで大揺れ。映画「国宝」は大ヒットした。 8月は、松岡正剛校長の初の自伝、書画集、『百書繚乱』と3冊同時刊行で一周忌を迎える。田中優子学長は近年の読書離れを嘆き、YouTube LIVE […]

エディスト・クロニクル2025 #01 田中優子学長、師範代になる!

新横綱の誕生に、米トランプ大統領の再選。米の価格が高騰する中、大阪・関西万博が開幕した。編集学校では、54[守]特別講義に登壇したISIS co-mission 宇川直宏から出題された生成AIお題に遊び、初めて関西で開 […]

写真というアウトプットにコミットする俱楽部 多読アレゴリア「倶楽部撮家」第3期目は、さまざまなものや先達から肖り、写真をより楽しむことをテーマにします。 第1期目の夏シーズンは、自身の幼な心からはじめ、お盆にはもう会 […]

『方法文学』を写真する PHOTO Collection【倶楽部撮家】

本にはなんだって入る。世界のまるごと入ってしまう。写真にもなんだって入るだろう。世界がまるごと入った本だって入る。 今夏刊行された『百書繚乱』(松岡正剛/アルテスパブリッシング)では、こう締めくくられている。 &nb […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)

2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。