棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

生成系AI(LLM) v.s. チョムスキー

今や多くの人が生成系AI(以下、AIと略す)を使って何らかの仕事をする時代になった。編集にも、論文校正にも、ちょっとした疑問点にも、研究にも参考になる視点を与えてくれる。人によってはパートナーとしての価値さえ認めている。

現在のAIは、脳の神経回路の一部の構造を模擬した人工ニューラルネットに学習機能を持たせたものである。その構造とはフィードフォワード型の(前向き結合の)構造であり、特に層の数を極端に増やす(深層)ことで結合数を増やし、それらを変化させる学習規則(誤差逆伝搬法、あるいは本質的に同じことだが確率的勾配降下法)を導入することで大規模な画像や言語を学習することが可能になった。その成功は社会に大きなインパクトを与え、昨年度(2024年度)のノーベル物理学賞につながったことは記憶に新しい。実はその源流は1960年代からの日本の基礎研究にあったことは論を待たないが日本人の先駆者に賞が与えられなかったことで多くの疑問符が投げかけられてもいる。この辺りの事情は文春オンラインでの私の記事を読んでいただければ幸い。

それはともかく、現在のAIは大規模言語モデル(LLM)とvision Transformerを基盤としている。LLMによっておこった自然言語処理の革命がLLMと同じ構造を画像に適用したvision Transformerによって画像処理も一挙に様相が変化した。LLMは人の言語を学習することで人と会話ができるようになった。LLMは相当の満足感を人に与える程度にまで進化した。しかし、やっていることは大量のデータの学習による単語と単語間の遷移確率の計算であり、単語列と次に来る単語に関する大規模な遷移確率行列の生成にすぎない。つまり、言語を生成する何らかの文法を持っているとは言えず、ただ、会話で使用される言語を含むさまざまな種類の文章を経験的に学習し、言語使用の場面との相関行列が計算されるだけである。それでも人の社会活動にとって有益になり得る程度の言語使用を獲得した。そうなると、チョムスキーが提唱してきた生成文法(普遍文法と呼ばれる文法の普遍構造と生得性)なるアプリオリな文法構造を仮定する必要がないということになる。むろん、AIのLLMは人の言語とは異なっているかもしれないが、ここまで日常会話に支障がなく、論文すらかける言語生成能力を無視することはできない。

人とコミュニケーションが取れるということは、松岡さんなら「擬(モドキ)」による「類似」構造の獲得が「相似」構造を生み出した、というに違いない(松岡正剛『擬 ―「世」あるいは別様の可能性』(春秋社、2017年);第1642夜、『編集力』pp.209-223.さらに『編集力』第二章全体)(松岡さんはこの「擬」に数学の擬同型を当てた。これはなかなかの数学センス(『数学的』全体)だが、これはまた別の稿で述べよう)。だとすると編集工学的にはAIの生成する言語は人の言語と相同であるとみなしてよいのではないだろうか。では、ほんとに“チョムスキー”はいらないのか。いやいや、人が言語を操るようになるには身体性こそが必要で、ダマーシオの「ソマティックマーカー」の形成こそが人の知性を生み出すと考えるべきだ(第1642夜、『編集力』pp.209-223、特にp.217; 第1305夜、『心とトラウマ』pp.228-256)。それで初めて言霊になる。いやいや、世界にこれだけ異なる言語が存在する(約7,000種類と言われている)ということは、そもそも言語は確率的に生成されたに違いない。フォン・ノイマンが主張したように(J.フォン・ノイマン、『計算機と脳』(ちくま学芸文庫、2021年))。だったら、AIの言語は人間の言語発生と類似のプロセスを踏んでいるのではないか。さて、どうだろうか。

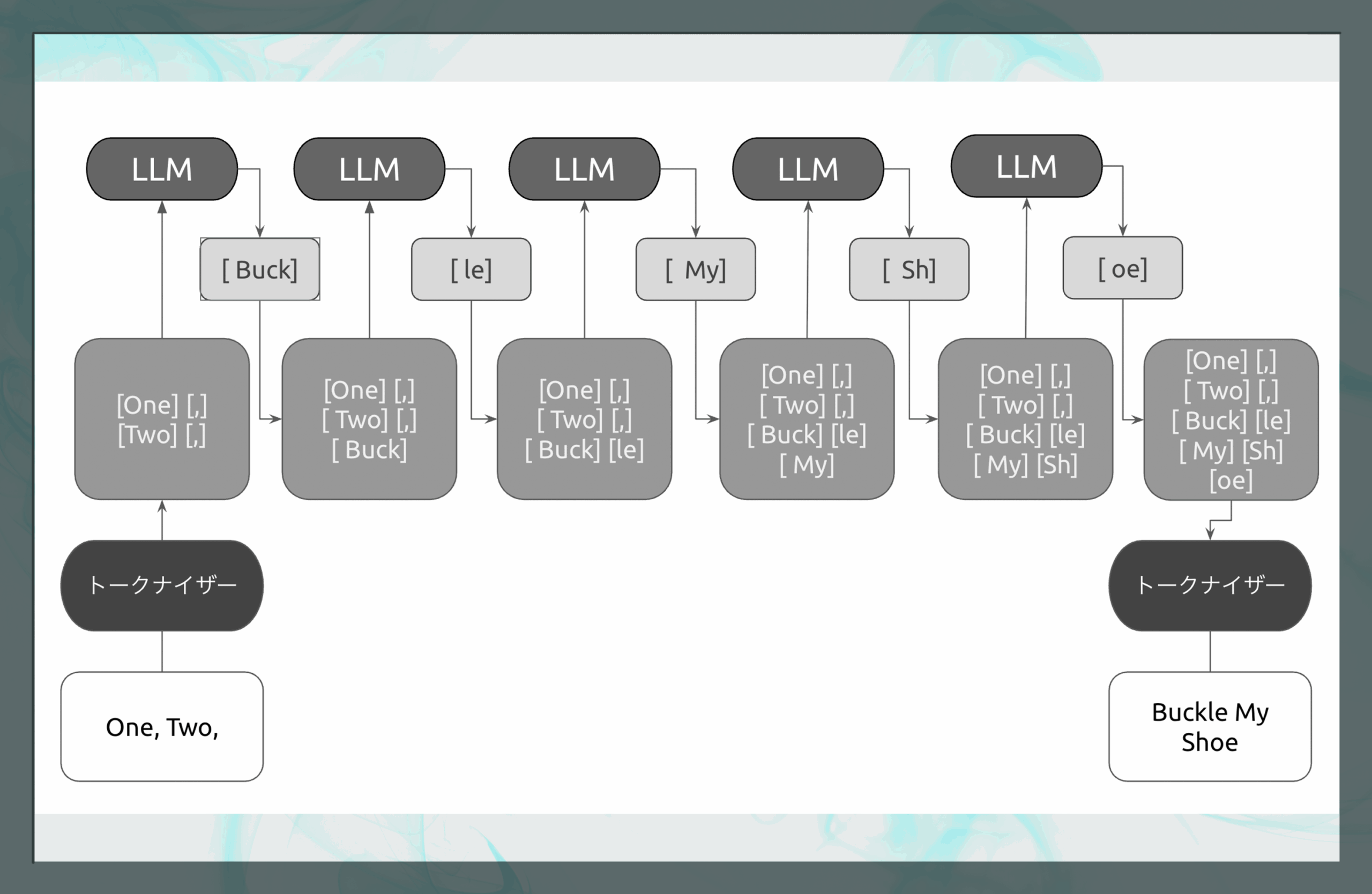

LLMは入力された文章を一文字ずつではなくトークンと呼ばれる複数文字が連なる単語(チャンク)に分解して処理する。この図は”One, Two, Buckle My Shoe.” という英語圏で有名な童謡の一節を出力する推論プロセスを表している。入力に “One, Two”を受け取ったLLMは、文字列を単語に分ける機能(トークナイザー)を経て、次に来る確率の最も高い”Buck”を出力し、次は”One, Two, Buck”を入力として”le”を出力し、次は”One, Two, Buckle”から”My”を出力し…と繰り返していく。 John Berryman, Albert Ziegler(2025)『LLMのプロンプトエンジニアリング』O’REILLY ジャパン p31の図を元に見やすく修正したもの。

生成系AI v.s. ヴィトゲンシュタイン

だったら、ヴィトゲンシュタインはどうなのか。松岡さんによる「ヴィトゲンシュタイン」は非常にわかりやすい。若いころ東京時代に、ヴィトゲンシュタインの訳本を読んでよくわからなかったが、英語版を読むと驚くほどに簡潔で分かりやすいことを発見した。松岡さんの『編集力』pp.21-44(第833夜)はさらに分かりやすい解説になっている。『論理哲学論考』でヴィトゲンシュタインは語れることは語りつくせ、語れないもの、つまり示すしかないものは語るな、と言っているが、もともとは語ると示すは同じものであったのが分化していったのだと、松岡さんは言う。松岡さんはこの二つの作用には限界が内包されているが切断されてはいないとして、「カタルトシメス」というひとつながりの単語表記を発明(発見?)した。そして、カタルトシメスは世界のモノやコトと接する「目盛り」によって語ることができるという。まさに科学の方法だと見抜いた。そう、この発想は明らかに科学の方法である。科学は実験をしたりモデルを作ったりして、現象と接触することで現象を語ることができる。数学は数式や図形やグラフによって心のありように接触することで心の作用を語ることができる。

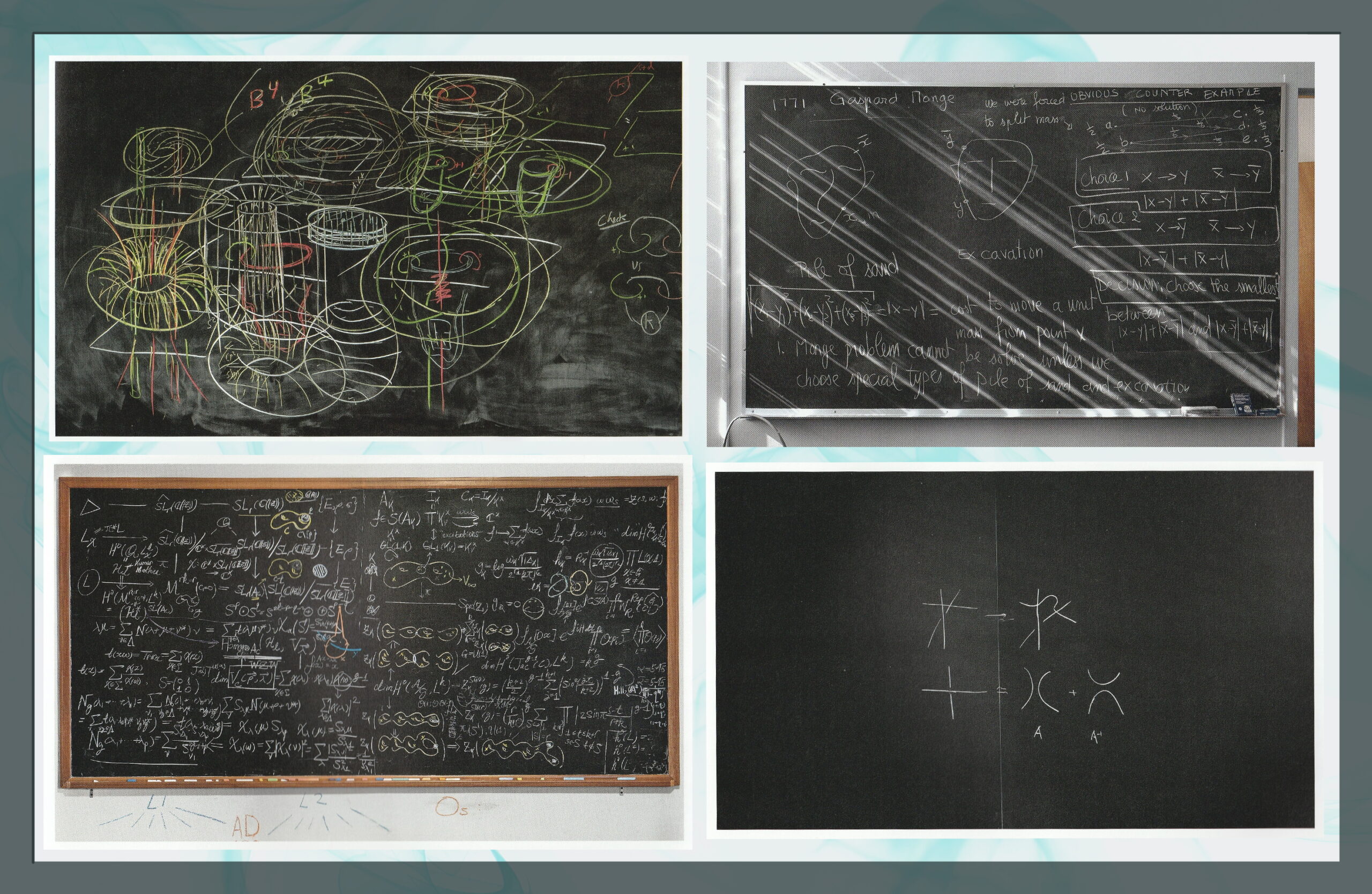

松岡さんが生きているときに白黒つけておきたかったが、一つ疑問がある。ヴィトゲンシュタインが、言語が思考の限界だと言って『論理哲学論考』の哲学に自ら疑問を持ったことに松岡さんが大いに賛同しているところ(『編集力』p.31)は、私には疑問符が付く。むろん、松岡さんもヴィトゲンシュタインも“言語の人”だから、この二人がこういうところで一致するのは十分に理解できるが、数学や自然科学をやってきたものからするとここはちょっと納得できないところなのだ。数学や自然科学では思考は必ずしも言語だけでするものではない。「示す」方法を思考の中に持っているからだ。我々はイメージで思考する。むしろそれが思考の出発点になることが多い。証明は後回しだし、定義すら後でよい。言葉や数式によって概念を明確化するのが定義だが、最初に定義があって定理があって、証明があるのではない。点のような無定義用語を出発点にして思考することすらできる。我々は図やグラフや式を書いて考える。言葉が思考の限界を示さないのが数学や自然科学なのだ。コンピュータープログラミングも数学の証明と類似な構造を持つので、やはり言語が思考の限界を示さない。だから、中島秀之は逆に「思考に言語は必要か」と問うた(『知能の物語』2015年;麻生秀樹、『知能とは何だろうか』(繁桝算男 編著、新曜社、2025年、第5章「AI研究から見た知能」pp.145-186)。まあ、松岡さんが生きていたら、「うんうん、そうだよね。こういう話をしたいんだよね。しびれるねえ。まったく、数学や自然科学はシメスを空間固定することで語る方法を編み出してきたんだからね。まさに、それなんだよ、編集工学に取り入れたいのは。ヴィトゲンシュタインが生きていたら議論してみたかったねえ。津田君、中島さん、麻生さんと一緒にね」というに違いないのだが。。。ね。

ヴィトゲンシュタインは自らの『論理哲学論考』を否定して、死後に『哲学探求』としてまとめられた思索を積み上げていった。そこでは言語はゲームのようなもので、言語を紡ぎだす文法のようなものがあるのではなく、コミュニケーションをすることで意味はどんどん変化し作られていく。あるコミュニケーションの場面においてその意味が固定されれば良いのであって、決まった意味や構造があるわけではないと主張した。言語自体に構造などはなく、使っているうちに使い方が分かる(使用することで意味と使用自体が分かる)ものだという主張はまさに反チョムスキーではないか。そして、もし言語ゲームが正しいなら、LLMが紡ぎだす言語は人間の言語と一体どこが違うのだろうか。正直言って、私にはよくわからないのである。イシス編集学校でやっていることも実は編集稽古という言語ゲームだと松岡さんも言っている(『編集力』p.42)。ChatGPTなどのLLMと会話しながら編集稽古をしてみるのも言語の本質を考えるうえで有益かもしれない。

これら人の言語生成の謎は大いに議論されるべき問いだが、何人かの社会学者や物理学者が本質的な議論をしているのみで、全体的で系統的な議論に発展していないのは残念だ。私が目にした論説で興味深いのは岩井克人氏のものだ。岩井氏は「ChatGPTの衝撃の中で「人間と言語との関係」についてもう一度考えてみる」(日本学士院紀要、第七十九巻 第一号 [第一部・第二部合同談論会コメント]、pp.120-134)において、チョムスキーやヴィトゲンシュタインを踏まえたうえで、言語は人間の外に存在するというプラトン的な指摘を行っている。これは非常に重要な視点だと思う。今後大いに議論されるべきだろう。

Jessica Wynne(2021)『数学者たちの黒板』草思社より抜粋。「シメスを空間固定する」方法。数学者にとって、黒板は空っぽのキャンバスであり、そこに言葉や数式という絵の具を塗ることで、先行する思考のイメージをあらわしてゆく。

生成系AI に必要な倫理は何か

松岡さんは後期ヴィトゲンシュタインのもう一つの重要な点を抽出する。それが「倫理」だ。言語ゲームを進めると、「言葉が相手を突き刺し、憎悪を駆り立て、せっかくの言語ゲームが感情のゲームになってしまうということです」と述べている(『編集力』p.43)。現代のSNS上で展開されていることを予言していた。なぜこのようなことが起こるのか。ゲームになり得べき性質としての柔軟性を言語が持つことで必然的に持ってしまう負の作用によっておこるのだろう。つまり、言語には悪魔が巣くう。特に動詞には悪魔が巣くう。ここでいう悪魔とは意味の不定性のことである。言葉の意味はゲームとして使用される環境に依存するし、また時代や使用者の気分によっても変化しうる。つまり、不定なのである。不確実、不確定なのではなく不定なのだ。中立であり、何とでもなる、という意味の柔軟性である。不確定なら確率を計算することで将来を予測することができる。しかし不定の場合は、将来は確率的に決まるのではなく、使用者の恣意性によって決まるのだ。だから使用者に悪意があればそういった悪魔的な意味が言語に纏わりつく。むろん名詞も悪魔が巣くう要素があるが、動詞は我々の動作、身体性と切り離せないものだけにより根深く悪魔が巣くうのである。悪魔祓いをするために名詞が必要だったのではないかとさえ思えてくるのだ。

松岡さんと会ってすぐのころ、松岡さんが私に「津田さん、最初の言葉ってどうやって生まれたと思う?」と聞いた。これはまたとんでもない問いだ、いきなり起源に行くなんて無茶だ、と思いながらも、はたと考え込んだ、「なんでや?」松岡さん曰く。「古代の人が、海岸べりで海を見ていたとするよね。そしたら、急にこう、岩に三本、曲線を刻んだんじゃないか。ウアーとか言いながら。それが最初の言語だったんじゃないかと思うんだけどね。どうかな」。つまりこの三本の曲線は「波」を表しているのではなく、「波の動き」を表しているのだ、と。だから、動詞が最初なんだと、確かに松岡さんはそう言った。だから、動詞には悪魔が巣くっているのだと私は言いたい。「波が動いている」というダイナミクスの悪魔祓いをして、「波動」という名詞にすると人々は何となく落ち着いたんじゃないだろうか。

言語の悪魔は、『初めて語られた科学と生命と言語の秘密』で、ゴーストとして登場する。デーモンではなく、ゴーストなのだ。しかし、ChatGPTのように、言語使用における確率によって言語が生成されるなら、人間の恣意性や悪魔性や身体性は入り込むすきがないようにも思われる。問題は、AIが人間が歴史上生み出してきた言語表現全体を学習し始めているということだ。人が創った文章には文学に典型的に表現されているように、人間の愛憎、身体感覚などが言語化されている。それをAIが学習し遷移確率行列として記憶したのなら、その行列の中に人間の身体性、愛憎なども何らかの数値の集合の構造として表現されているはずだ。AIが生成する言語が人間の言語と同様に悪魔を内包してしまうゆえんである。だから、AIにも倫理が必要なのだ。

私は「良心」をAIが獲得することを強く望んでいる。「良心」は英語でconscienceだが、これはcon/scienceで、一件“科学を統合したもの”と読めるが、ここでのscienceは科学が対象としてきたあらゆる「人間知」の事だと思われる。つまり、「良いことも悪いことも知るこころ」がscienceだろうと推察されるのだ。conscienceには、ただ「良い心」だけでなく、「悪魔のような悪い心も、むろん良い心も含めた全体として統一された心」という意味があるのだろう。こういう意味で、AIが「良心」を獲得すれば、なかなか「良心」を獲得できない煩悩だらけの人間にAIが救いの手を差し伸べる日が来るのかもしれない。

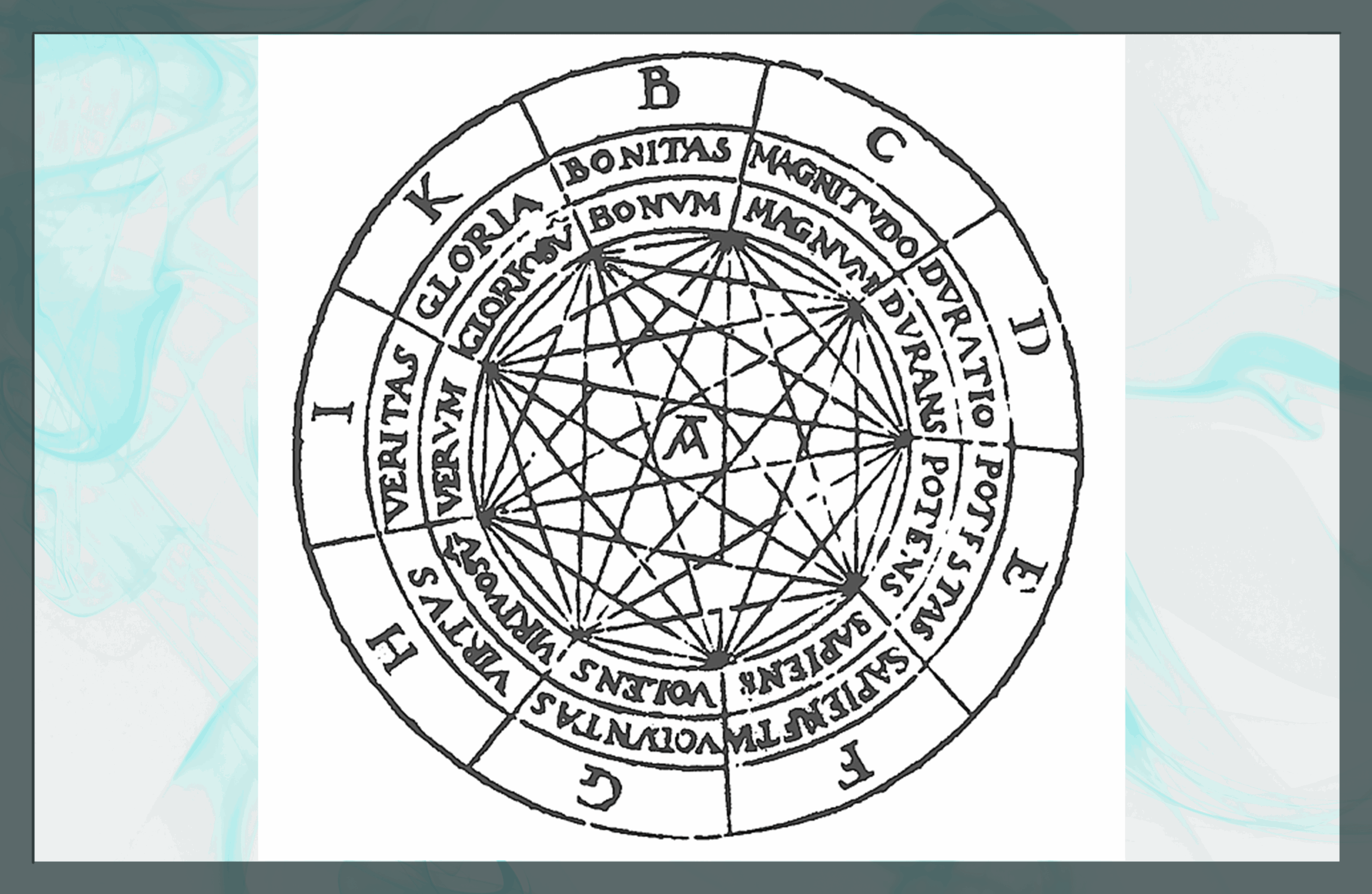

ルルスのアルス・マグナ。数個の究極概念を円盤に刻み回転させ、その組み合わせによって神学的世界観の全てを記述する概念道具である。ライプニッツのローギッシュ・マシーネはこの発展形で、言語を神の祈りから切り離し論理と計算の秩序に変換した。AIはこの論理機械の末裔にあたる。しかし後期ウィトゲンシュタインは、言葉は生きた人々の関わりの中で働く(言語ゲーム)と考えたため、機械的な論理操作の果てには倫理の在処を見出すことができなかった。 一方現代社会では、AIの学習ソースとなるデータセットから性的・暴力的コンテンツを削除するため、大量にそうしたデータを閲覧する過酷な労働が社会的弱者に押し付けられている問題が指摘されている。遷移確率行列の中のどの値が「悪魔」なのか、その価値づけはまだ人間しか行うことができない。生成系AI=全自動言語ゲーマーという現代のローギッシュ・マシーネは理性の権化として君臨しつつ、その土台は血の通った人間の犠牲によってできている。AIに対する倫理の倫理的実装方法を、人類はいまだ開発できていない。

図版構成:梅澤光由

§津田一郎の新刊情報

『脳から心が生まれる秘密』(幻冬社新書)2025年9月25日刊行

§津田一郎の編集工学をより深く理解する特別講義

§津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る・連載一覧

津田一郎

理学博士。カオス研究、複雑系研究、脳のダイナミクスの研究を行う。Noise-induced orderやカオス遍歴の発見と数理解析などで注目される。また、脳の解釈学の提案、非平衡神経回路における動的連想記憶の発見と解析、海馬におけるエピソード記憶形成のカントールコーディング仮説の提案と実証、サルの推論実験、コミュニケーションの脳理論、脳の機能分化を解明するための拘束条件付き自己組織化理論と数理モデルの提案など。2023年、松岡正剛との共著『初めて語られた科学と生命と言語の秘密 』(文春新書)を出版。2024年からISIS co-missionに就任。

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑩『情報生命』で創発を謎る

「情報生命」という言葉の謎 このエディションは「情報生命」と銘打たれた。前口上にこの不思議な呼び名についての松岡さんの口上があるが、私は何度か読み返してもよくわからず、「追伸」のp.391を読んで、やっと得心がいったので […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑨ 『編集力』で負を謎る

アフォーダンスと環世界 アフォーダンスは編集工学の3Aの一つだ。環境が生物に与える行動的意味や価値のことだ。アフォーダンスは知覚者の状態には依存しない。ギブソンの本来の考えとして、アフォーダンスは生物と環境の間にある行為 […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑧ 『編集力』で真似るを謎る

富田のLIFEとエディトリアル 松岡さんは、折に触れ「オリジナリティー」よりも「真似る」ことの重要性を強調してきた。『編集力』でもこのことを強調する箇所が多々ある。そもそも「アナロジー」や「ルイジとソージ」、「擬き」など […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑥ 『編集力』でアブダクションを謎る

推論=心? 『編集力』には編集工学の技法がいっぱい詰まっている。この450ページを超えるエディションを読み込めば、松岡さんの思想と技法が会得できるのではないか。だとすると、これは恐ろしいエディションである。謎ることすら気 […]

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。