昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

金子みすゞは歌った。「昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」

あらゆる文章は、表面に現れる言葉だけで成立しているのではない。その底に、それを支える意図がたしかに潜んでいるのだ。みすゞ風にいえば「青いお空のそこふかく、海の小石のそのように、夜がくるまでしずんでる」昼の星をこそ、イシス編集学校では見にいく。そのための梯子を、編集稽古で手に入れるのである。

■松岡正剛はいかにして

『インタースコア』を書いたのか

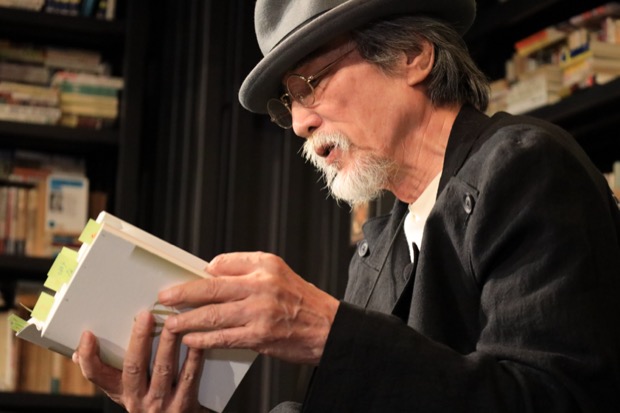

まだ夏の熱気の残る2021年9月25日、第160回伝習座が行われた。6時間近いプログラムを終えた48[守]47[破]の指導陣をまえに、夕刻、校長松岡正剛がゆらりと現れた。胸には「こわれもの」の文字を縫い付け、本楼・本棚劇場にふかぶかと腰掛けた。

校長校話は、「ベーシックとなる[守][破]の編集稽古を深め、確実に才能を開花させるために」と切り出された。扱うのは、自身の文体編集術だった。題材は、編集学校のユニークネスを500ページにまとめ、世にはじめて公開した『インタースコア』(春秋社)。

なかでも序章を飾る「第1章 インタースコアする編集力 1.抱いて普遍・放して普遍」を選び、イシスを紹介するための文章をどのように構成していったか、そのプロセスをリバースエンジニアリングしてみせた。ごく一部をかいつまむ。

そのころモリユカは仙台で商工中金に勤める事務員だった。あるとき師範代になった。〈夕空くじら〉という教室名をあげた。人前で話すのは苦手だが、編集の力を心から信じている。教室がスタートすると、まさに夕空に浮かぶモリくじらになった。学衆たちのトワイライトな反応によって、モリくじらの尾鰭はゆっくり波打った。

松岡正剛・イシス編集学校『インタースコア』p.17

薄墨色のハットを目深にかぶった松岡は、一文ずつ舐めるように音読する。つづいて、その文章に込めた意図を語る。たとえばこうだ。

本書が編集学校を知らぬ人に読まれることを考慮し、人名は原則フルネームなし、カタカナ表記にしたこと。人を紹介するときは1人にスポットをあてるのではなく、3〜4人ずつグルーピングして提示すること。ただし、一人ひとりに校長独特のアプリシエーションを添えること。『インタースコア』のはじまりを飾る人物は、読者に実際のイシスを体感してもらうため、師範代にしようと決めたこと。なかでも、編集の力を信じていた森由佳(未知奥連 弦主)を選んだこと。この文章を書くにあたって、あらためて勤務先を確認し、属性が明確に伝わるように「商工中金」という固有名を出したこと。「トワイライトな反応」「モリくじらの尾鰭」「ゆっくり波打った」という表現は、教室名から連想される類語を選んだということ。

■ 創発がうまれる状態へ

情報を動かしてゆく

松岡は、「われわれは生きたクレープであって、言葉をもったミルフィーユなのである」(『インタースコア』p.20)というフレーズへとさしかかった。自分というものはひらひらしていておぼつかないからこそ、相互のさしかかりあいが出来るということを示す文章だ。松岡の真骨頂ともいうべきメタファーだが、「ふだんからこんなこと考えているわけじゃないですよ」と首を振った。では、どのようにしてこの表現はうまれたのか。

それは、この前段で森由佳や〈夕凪アルケミスト教室〉渡辺恒久、〈ラーメン代謝教室教室〉白木賢太郎、大成建設の丸山玄の4名を一挙に取り上げ、彼らがどう変わっていったのか、どうエディティング・モデルを交換していったのか、そのようすを描写する。それが「『場』や『座』や『界』に入ったもののふるまい」であると言い換える。そして続けて、自分がどうしてそのような「境い目」を超えることを重視するのかを考える。そこで、遠目から見惚れた天才的なダンサーが、近づけば身体障害者だと気づいたという自分にとっての事件を書く。そうしているうちに、呻吟せずとも「生きたクレープ・言葉をもったミルフィーユ」など新たな言葉が生まれてくるという。つまり「こういう言葉が出てくる状態に、文章をもっていくんです」と、松岡は念押しする。そして付け加えた。「編集学校の学衆なら、これくらい誰でも書けます」

■ 「7mのインターフェース」

それに気づき、またぐために

編集を起こすには、「こういう言葉が出てくる状態」に情報をおいておくことが生命線である。松岡がこの章で伝えたかったのは、「編集は変化である」ということ。そしてその変化は、「そこ」にさしかからない限り起こらないという事実だ。

松岡は、歩道橋のうえで見つけた驚くべきダンサーにだんだんと近づいた。その距離が7メートルまで縮まった瞬間、それが障害者の歩行であると気づく。7メートルの閾値というものが、人間にはあるのだ。写真家森永純は言った。「土だけ撮るのは意外にむつかしいんですよ。近づきすぎると泥になるし、引きすぎると畑になる」 畑と土と泥の粒。さしかかることで、情報の表情が変わるのだ。

じっとしていたら、編集は起こらない。しかし放っておけば、情報は動かない。ではどうするか。そのためにお題がある。師範代がいる。師範がいる。

▲学林堂の欄間には、教室名が御札のように張り巡らされている。1期から48期まで、800を超える師範代が名を連ねる。写真左が6[期]桃栗美人教室師範代 高柳康代、右は自身の教室札を指差す8[期]くらげチャンネル教室師範代 野嶋真帆(撮影:梅澤奈央)

■ イシスでの才能開花は

うちなる異質性が喚起されること

イシス編集学校は、生態学者グレゴリー・ベイトソンの提唱する学習モデルのうち「学習Ⅲ」にあたると松岡は誇る。それはまるで連歌のように、外部からもたらされた異質性が創発を生む状態だ。異質性といえば、コロナウイルスに似たものを左肩から注射するように他者から持ち込まれるものに思えるが、イシスではそうではない。誰もが創発のもととなるアノマリーを持っているとみなすのだ。

「私にはこれしかない」と諦めている人も、お題や師範や師範代に出会ううちに、潜在していたなにかが触発される。喚起される。そして才能が磨かれる。このイヴォケーションこそがイシスの学びである。

そして、松岡はあごひげを撫ぜた。「瀬戸際にさしかかる師範や師範代こそ、イシス編集学校に生まれるようになってほしかったのである」と。その眼前に、そしてZoomのむこうには、60名以上の師範や師範代が座る。48[守]47[破]を担う彼らの、メモをとる手が止まることはなかった。

編集はさしかかって、はじめて起こる。イシスも、ソトから見ているだけでは何もわからない。7メートルのウチに、昼の星がある。2021年秋、ナイーブでラジカルな渉りあいが始まろうとしている。

写真:後藤由加里

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。