七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

やっとの思いで逃れた捕虜が白旗を掲げるも味方に撃たれた、とSNSが告げる。甦るマサダの記憶が現代のガザへ悲劇を連れてくる。そんな、決して平穏とはいえない2023年の末に、編集工学研究所の本楼で、ある作曲家がエディット・ツアーのタクトを振るった。

クリスマスも間近な17日(日)、「音楽と編集のゆうべ」をナビゲートしたのは上杉公志だ。作曲を学び、音楽を生業とするが、「編集」で音楽の概念を拡張させる喜びに気づき、これを伝えようと果敢に新しい試みへと手を伸ばす。今年のクリスマスに贈るエディット・ツアーもそれだ。上杉がオープニングに弾いたバッハの「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846」が、少し緊張していた空気を魔法のように和らげた。

◆自己紹介でクリスマス・ソング

まずは互いを知ること。参加者はクリスマスに思い出す曲をひとつ選んで自己紹介するようリクエストされる。それぞれがあらゆるジャンルのクリスマス曲を選ぶが、上杉は「こんな曲でしたね」と、即座に冒頭部を奏でてみせる。「赤鼻のトナカイ」からカッチーニの「アヴェ・マリア」、そして「もろびとこぞりて」と。お題でクリスマスモードが加速するツアー仕立てがニクい。

”選んだ曲も職業や背景も違う自己紹介は、それ自体が編集行為です” ”私たちは情報を編集しているのです”

上杉はそう言って参加者を編集の世界へと誘う。参加者の職業であるコンサルティングも建築も、部屋の音も気温も、すべて「情報」なのだと説く。「集めた「情報」を重ね、立体化して伝えよう」と、参加者は彼のタクトによって次第に編集道の真髄へと導かれていく。

情報編集とは: IN → BlackBox → OUT

始まりと終わりの間、BlackBoxの中で編集は起こっているのだ。

◆キャベツ「見立て」でクリスマス・アペロ

すっかり場が温まった頃、部屋の隅から、なにやら調理する音と香りが届く。クリスマスコンサートにはアペロがなきゃ。野菜ソムリエの若林牧子が準備するフレンチにも期待が高まる。なんとも豪華なエディットツアーだが、こんな企画は今のところ、一年に一度、この時期だけのようだ。

皿に盛った料理を振る舞いながら、「食こそ編集だ」と、今度は若林が編集を語り出す。

”シューの皮はキャベツを意味します。これも「見立て」という編集の方法なのです”

タルト・タタンに模した煮りんごのカナッペから「ないもの」をフィルターにかける方法、連想でシソーラスを膨らませる方法に納得させられるのも、目に見え、舌で感じる料理があるから。参加者にも料理が究極の編集であることが伝わったようだ。

◆編集思考素でクリスマス・プレゼント

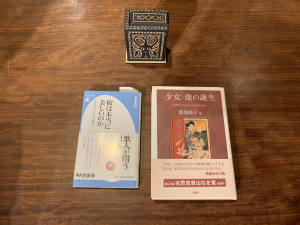

ラストのワークはプレゼント作りだ。広い本楼を自由に動き、書架から選んだ一冊の書をペアワークでシェアし、2冊の本とテーブルの上のオブジェひとつを材料にする。3つのアイテムを扱う編集思考素は、学んだばかりの三間連結・三位一体・二点分岐・一種合成だ。完成品は「◯◯に贈るプレゼント」として発表する。ワークの時間はあっという間に過ぎ、夜の部では、連想でストーリー仕立てになった三間連結と、2冊の本を一種合成したクリエイティブなメッセージができあがった。

刷り込まれた桜の美しさと近代に作られた少女像の規範。偶然にもルッキズムに繋がる2冊を選んだグループは、不思議な彫りのある箱を容姿に悩む少女に贈ることとした。ありのままの自由な姿を称賛するメッセージを込めて。

凸凹の情報を異質なままに物語で繋げたグループと、粘り強く2冊の本に共通点を見出し、一種合成させたグループ。編集思考素を使うことで、全く異なるプロセスで新しい見方が生まれる体験ができた参加者の目が見開かれた。3時間にわたるワークショップだが、音楽も食もあればあっという間。この先は【守】に入門して38の型の稽古を楽しむがよし。

◆『情報の歴史』でクリスマス・コンサート

最後に『情報の歴史』から3ページのコピーと、その時代のクリスマスにメッセージが凝縮された曲が参加者へプレゼントされた。

1885年:フォーレ「ノエルop.43-1」

1905年:ラヴェル「おもちゃのクリスマス」

1915年:ドビュッシー「もう家のない子供たちのクリスマス」

1915年、ドビュッシーが第一次世界大戦の渦中で家をなくした子どもたちに「メリークリスマス!」と歌ってから百余年、現代の大人は子どもたちにどんな音楽を贈れるのだろう。上杉は、この答えのない時代に「編集」の力でComposeし続けたいと語り、タクトを置いた。

安田晶子

編集的先達:バージニア・ウルフ。会計コンサルタントでありながら、42.195教室の師範代というマラソンランナー。ワーキングマザーとして2人の男子を育てあげ、10分で弁当、30分でフルコースをつくれる特技を持つ。タイに4年滞在中、途上国支援を通じて辿り着いた「日本のジェンダー課題」は人生のテーマ。

あれ・れご・ごり・りあ〜今こそ「アレゴリア」を見直したい【第二回工冊會】レポート

編集学校とは別の編集への入口だ、と2024年末に立ち上がった多読アレゴリアは冬から春へと2シーズンが過ぎた。春シーズンが終わる5月半ばのタイミングで、来し方を振り返り、行く末を想うため、第二回工冊會(こうさつえ)が豪徳 […]

桜の森の満開の下で漫画の妖術師と対談する〜【ISIS Festa Special x 感話集 近藤ようこ氏】

優しいタッチで描かれる花びらと美しい女。満開の桜を思わせるピンクのメインビジュアルの下でISIS FESTA&感話集が開催された。 3月最後の土曜日、イシス編集学校の物語講座の績了式 […]

[遊]物語講座17 綴 ISIS物語アワード受賞者発表ーー【87感門】

ISIS FESTA SP&第 87 回感門之盟 感話集では、17 綴績了式に続いて、ISIS物語アワードの発表へとプログラムが進む。一体、どの文叢の誰の作品が受賞するのか?と、全叢衆の胸が高鳴る時間だ。物語アワードは複 […]

42[花]放伝式・方法を如何につかふ?ーー花伝選書授与【86感門】

花伝選書とは、花伝所で2期以上指導陣をつとめた者に贈られる書だ。今期は、花伝所を統括し束ねたふたりの花目付と、花伝道場の宝刀である5名の花伝師範と7名の錬成師範に贈られた。 ◆花目付 林 朝恵 […]

42[花]放伝式 伝えるために扇を手渡す――花伝扇授与【86感門】

花伝扇は初めて花伝所の錬成師範をつとめた者に、松岡校長が筆をとり贈ってきた扇だ。42[花]のふたりの錬成師範には、その文字を使った扇が田中晶子所長から手渡された。42[花]が始まると、いきいきと自らの編集力を発揮し、と […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。